YoloBox Pro、使いやすく可能性が広がるデバイスでした!(吉野太智)

ライブ配信部の「YoloBox Pro貸し出しレビューキャンペーン」で実機を体験させていただきました!普段は専門学校でプログラミングを担当しておりますが、たまたまコロナ禍で学校行事等の配信に関わることになり、四苦八苦の日々です。

せっかくベテラン、本職の皆様に混じって試用のチャンスをいただいたので、配信もトライいたしました。猫に小判を渡したらどうなったか、顛末をご紹介いたします。

試用後の感想としては、「予算申請に間に合うなら買うべき。学校におすすめ!」です。訓練を受けていなくても、思うことがやれる。そして、「次はこんなことをやろう!」と思わせてくれる機器でした。

今年度の最終学期末、試験と評価と卒業制作プレゼンに追われつつ体験した YoloBox Proのポイントは、次のようなものでした。

HDMI入力とUSBカメラ、両方使えてうれしい!

ワンタッチで配信先を選択できる、直観的な操作。

SDカードの素材が使えて録画もできる、外付け不要でコンパクト!

有線、無線でLAN接続でき、設定が記憶されて楽ちん。

内蔵バッテリーで3時間は配信できる。

マニュアルは分かりやすいが、知りたいこと全ては書いてない。落ち着いて取り組むこと。

「PCで配信予約した番組を、YoloBox Proから配信する方法」、本番前日にギリギリ解決!

「リグ」便利。カメラにもつけたい。

今回の試用のタイミングで、たまたま卒業制作展をライブ配信することになりました。そこで、お借りした YoloBox Pro をポータブル配信システムとして、展示作品を巡りながらリポートすることにしました。その日(レンタル期限の2日前)に向けて実機を触りながら取り組んだあれこれをご紹介します。

私はそもそも、ピアノ発表会の「三脚で据え置き録画」しか経験がありませんでした。この1年半はビデオスイッチャやオーディオミキサの配線、各種アイテムの取り扱いに慣れるため、ひたすら入手した機器(ATEM Mini Pro と、YAMAHA MG12XU)を触っていました。人生初の八の字巻きの練習からのスタート、ということでレベルを想像してください。

さて、YoloBox Pro をお借りできることになってから、まず基礎的な知識を入れておこうと YouTube動画やwebサイトを探索しては視聴しました。1年半の間、自宅でも職場でも ATEM Mini Proを使う日々でしたから、それ以外の機器に対応する概念構築からスタートしました。

しかし、経験値の少ない分野の概念獲得は難しく、ATEM Miniありきでイメージができている自分に気づき、楽しいと同時に苦戦しました。正直なところ、動画を見ても自分の中に全然蓄積されません。おかげで実機を触ってから初めて認識することが多く、レンタル期間を通してあたふた、びっくりしておりました。

最初に驚いたのは、リグでした。「ワイルドな条件の現場でも使えるように」とリグの付いた状態で送って下さっていたのですが、そのことはレビューを書き始めてついさっき知りました(白状しますが、リグという単語を今回初めて知りました)。

箱を開け、ソフトケースを開くと、リグ付きの YoloBox Proが。一目見て「このヨロイはなんだろう?」と思いました。てっきり輸送に備えて安全のため装着したものと思いました。「これ外さないと、HDMIケーブル挿せないよ」と思ったのも後押しになりました。

それは箱の中に六角が入っていたことで確信となり、ドキドキしながらリグを外すのが最初の作業になりました。(リグは他社製なのに、全く違和感なく防具と思っていました)

そして、ゆっくりリグを外してから、USBで電源をとり、モニタを HDMI out に接続して、iPhoneをカメラとして繋ぎました。

ATEM Mini のノリで、「まず映るだろうから、それから次の操作を考えよう」と思っていました。いやまったく、最初から違いました。

YoloLiv社にアカウント登録するため、メールアドレスが要求されました。仕事用のメールを記入すると、今度はネットワーク。「インターネット接続がありません」でした。

まだ、「いや、とりあえず繋いで、映像が見たいだけなのに」と思っていました。LANケーブルを持ってきて繋ぎ、アカウント登録をクリアしました。やっと進んで、「ライブストリームを作るか、モニタモードを選択」に到達。モニタモードを選択して、無事にカメラ映像が見られました!

ここまでの操作で、タッチパネルが大変便利でした。PC上のアプリからネットワーク経由でアクセス、などしなくても設定ができるのは非常に楽ちんでした。また、ソフトウェアキーボードはちょっと面倒ですが、キーボードを用意しなくて済むのはありがたいです。

なんとかカメラ映像を見ることができたので、試しに自分のアカウントで配信してみることにしました。

「ライブストリーム」を作成し、配信日時をすこし後に設定、「YouTube Setting」を「Private」にして「GO LIVE」するだけで、どうやら配信できたようでした。

ちょっと困ったのは、他のデバイスで配信を見ようとしたとき、URLを発見できなかったことでした。設定画面で「リンクを取得」ができるだろうと思ったら、そんなメニューは見つからず。

(今回取り組むイベントは卒業制作展のライブ配信で、既にYouTubeライブの配信予約も済んでいるため、とりあえずスルーと決めました)

ところで、ほっとしたタイミングで、ようやくリグが必要だと思い始めました。USBやLAN、HDMIケーブルを挿していると、ケーブルの重みで端子に負担がかかりそうです。特に今回は本体のネジ穴を使って卓上三脚に取り付けているので、机に寝かせた場合よりも負担がかかるのは確実と思われました。

また、六角を取り出してリグを取り付けてみると、ネジ穴やコールドシューがあって、必要なデバイスを取り付けられそうです。ライブ配信では会場を歩き回ってリポートするため、このリグにカメラやマイクを装着できれば絶対便利。

残念ながらリグを触るのも初めてで、カメラやマイクを取り付ける準備がなかったため、次のチャンスに備えて憶えておきます。

普段ATEM Mini Proを使っていると、「ここにwebカメラが挿せたらなぁ」と時々思います。YoloBox Pro には、Type-AとType-Cのポートが1つずつあるので、webカメラは必ず試すと決めていました。

Type-Aの方にwebカメラを挿してみると、映像ソースとして認識されています!HDMI入力しかないデバイスでは全く無理なので、感激しました。(以前、HDMIアダプタを逆に使ってwebカメラをHDMI入力に接続したことを思い出しました。当時はHDMIケーブルもUSBのように双方向に信号が流せると、思っておりました)

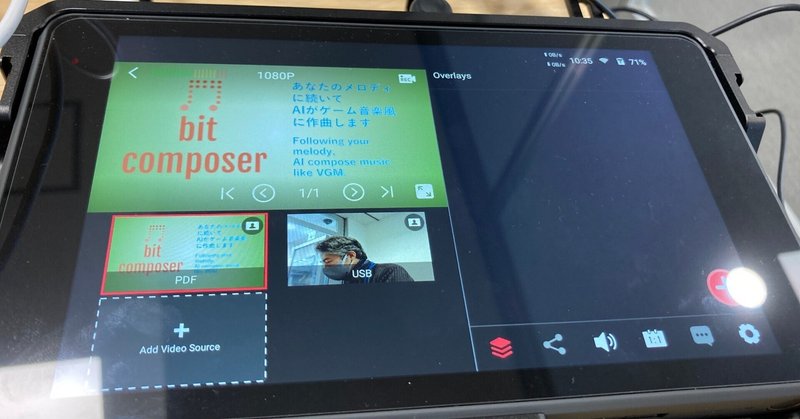

さて次に、SDカードを挿してみました。録画もしたいですが、「お待ちください」等の画像も表示してみたい。画像の形式は、何が使えるのかわからずwebサイトをいくつか参照しました。PDFはOKとの記事を読み、モニタモードで確認すると難なく表示できました。安心。

そう、YoloBox Pro は情報量が少なく、細かいことでちょいちょい引っかかります。しかし基本的にUIはシンプルで操作感も素直なので、安心、快適に操ることができました。素人でも少しの手間で安心して操作できるのは大きなアドバンテージだと思います。しかもデバイス1つで何役もこなしているので余計に感心します。

この後、実際には同じような操作を何度も繰り返し、自宅にも持ち帰って操作してみたりしました。忘れないように、また、初めてづくしの本番でコケることを恐れていたので、少しずつ触って慣れる時間を作りました。

今回 YoloBox Pro を使っての配信は、2フロア・3教室を移動しながらの展示リポートでした。電源やネットワークケーブル無しで歩き回り配信するために、考えました。

結局、YoloBox Pro に iPhone をカメラとして繋ぎ、SHUREのiPhone用マイクをコールドシューに取り付けて使うことに決めました。しかし全部をリグに装着して一つにはできなかった(装着する準備をしてなかった)ので、リポーター役と配信役の2名で歩き回り、iPhoneで撮りながらのインタビューと、マイク&配信係を分担することにしました。

iPhoneを繋ぐHDMIケーブルにさえ注意して一緒に歩き回れば、いけそうだと判断しました。

最後にして最大の難関は、「既に配信予約してある番組に、YoloBox Proから配信できるか?」でした。YoloBox ProのUIでストリームを作成して日時の予約設定はできますが、以前から準備して学生の内定先企業などにもお伝え済みの番組をどうやって見つけて配信するか、実は配信前日まで分かっていませんでした。

そんなことが未確認なのはいかにも素人、ですが、今ひとつ配信の仕組みが腑に落ちていなかった(ATEM Miniに依存していた)ため、ふと思いついてようやく問題として取り組みました。

焦って何度も何度もメニューを探し、webで検索もしました。しかしどうしても YoloBox Pro から既に作成済みの配信予約を見つけることはできませんでした。この時は、アカウントを登録してあるのだから、YoloBox ProがYouTubeにアクセスして、アカウントが持っている情報は扱えるはずだ、と考えていました。

(普段お手軽に Google meet ばかり使っていたことが裏目に出たな、と反省しました)

つまり、YoloLiv社の自社サーバに配信し、そこから各プラットフォームに配信する、という事を理解していませんでした。概念の獲得が甘く、また、本番に向けてどんなテストが必要か、というリストも持っていませんでした。

配信前日、日が暮れてから、ようやく「ストリームキーを指定するとできるんじゃないか?」と思いつきました。

PCでYouTube Studioにアクセスし、画面右上の「作成」ボタン→「ライブ配信を開始」→「エンコーダ配信」とたどって、予約したライブ配信の詳細情報にたどりつきました。

予約については、ここからもまだ大変で、胃の痛くなる思いをしました。

まず、YoloBox ProでRTMPの設定をするには、「アカウントページ」から「RTMP(s)」アイコンを選択し、次のページで「リンクを送信(Send the link)」をクリックします。本体から直接ではなく、YoloLiv社のサーバに設定を施すのだから当然でしょうが、あの日は大変慌てていたため、「なんなんだ、このUXは!」と思い、不安でドキドキもして辛い時間でした。

さらに、そのリンクが送信される先は、YoloLivアカウントの登録に使ったメールアドレスでした。個人アカウントではなく学校の公式アカウントで配信するため、YouTubeのアカウント接続を追加したのですが、なぜか個人アカウントにだけリンクが送られてきて、大変混乱しました。

マニュアルには「登録したメールアドレス宛にメールが届く」と書いてあるのですが、「登録した」を「アカウントページ」の「YouTube」アイコンからたどって登録したYouTubeアカウントだと思ってしまったのが混乱の原因でした。

結局、一度「工場出荷状態」にリセットして、YoloLivアカウントの作成からやり直しました。個人メールではなく、配信に使う公式チャンネルのメールでアカウントを作成し、RTMP設定のリンクを要求すると、やっとメールが届きました!(この時の安堵感と言ったら、、全身でほっとしました)

(落ち着いて振り返れば、個人のメールに届いたリンクからでも設定できた気もしますが、、配信するアカウントにメールが届くのが分かりやすいと思います)

次の難関は、リンクをたどって設定画面での入力です。入力項目は、「サーバ」と「ストリームキー」の2つ。「ストリームキー」は迷うことなくコピーできましたが、「サーバ」の方は勘違いしてさらに時間を浪費しました。

YouTube Studioの「エンコーダ配信」にある「ライブ配信の設定」では、「ストリームキー」辺りに、次の4つの記載があります。

ストリームキーを選択

ストリームキー

ストリームURL

バックアップサーバーのURL

このうち「ストリームキー」をコピーして、RTMP設定に使います。もちろん「Stream Key」欄にペーストします。ここは迷わずできました。

しかし、一つ上の欄「Server URL」が紛らわしくて、私は「ストリームURL」をコピペしました。言葉としては、「バックアップサーバーのURL」の方が近いと思いますが、「バックアップ」という言葉に惑わされました。「バックアップ、別に取らないしな」と思ってしまいました。

正しくは、「バックアップサーバーのURL」を「Server URL」にペースト、でした。それを試そうと思うのに、かなりの時間が必要でした。

なお、配信の際は、画面右下のメニューアイコンからプラットフォーム(左から2番目)を選択すると、RTMPで設定した配信先がリストに入っていて、ワンタップで選択できます。ただし、YoloBox Proで「GO LIVE」(配信開始)してから、YouTube Studioでも配信開始する必要があります。

(まずYoloBox ProからYoloLiv社サーバに配信し、さらにYouTubeに配信する仕組みと思えば、当然ですね)

そんなわけで、概念構築と段取りが甘かったために大変な時間とエネルギーを消費しましたが、なんとか前日に配信できることが確認できました。当日は YoloBox Pro のバッテリーが心配でしたが、3時間弱のライブ配信には十分でした。

あとは、細かいことですが、リグに取り付けた小型マイクでインタビューするのはキツい、とわかりました。ドラマや映画の音声さんのような長い棒が欲しい、と切実に思いました。

自分の経験不足により、余計な手間と時間がかかりましたが、トータルでは快適・便利の方が勝ると思いました。

YoloBox Proと配信サーバの仕組みは便利

UI操作は快適

配信中にネットワーク速度や配信時間が表示されるのは便利

音声の切り替えが簡単で助かる

配信PC、モニタディスプレイ、録画機器、スイッチャが一台でこなせるのは素晴らしい

現時点では YoloBox Pro購入の予算は確保できていませんが、何とか工夫して都合をつけて購入したいと考えています。ただし他の教職員に動画編集と配信技術の研修を施さないと話が通じないので、まずはそこからです。

情報が少なかったり、マニュアルがシンプルすぎる部分はありますが、これから充実していけば問題は減ると思っています。何より一台あれば配信できる、というコンパクト&強力なツールです。専門家のいない環境でライブ配信・動画収録に取り組む方には特に使いやすいと思います。

今回このような体験ができ、大変ありがたいことでした。ライブ配信部管理者の木村様、YoloBox Proの代理店様に感謝します。ありがとうございました。

ライブ配信部とは

「ライブ配信部」はFacebookで活動している、ライブ配信に関わる方々の交流や情報交換を目的としたコミュニティ。キャリアや立場を超えてノウハウを共有し合い、ライブ配信に取り組むすべての人が活躍の場を広げていくための学びの場を目指しています。気軽にご参加下さい。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?