自由研究のはなし

私が小学生だった1990年代は、夏休みの宿題といえば「自由研究」と「読書感想文」

今や宿題の多くもタブレットに配信される時代なので、最近の夏休みの宿題事情はどうなっているのでしょうか?

ただ、夏休みの時期になると夕方のニュースで「自由研究のテーマ選びを学芸員さんや各分野の専門家がお手伝い・・・」なんていう特集があったりするので、少なくとも自由研究は夏休みの宿題として続いているのでしょう。

今回は私の人生初の自由研究、小学校1年生の当時のはなしです。

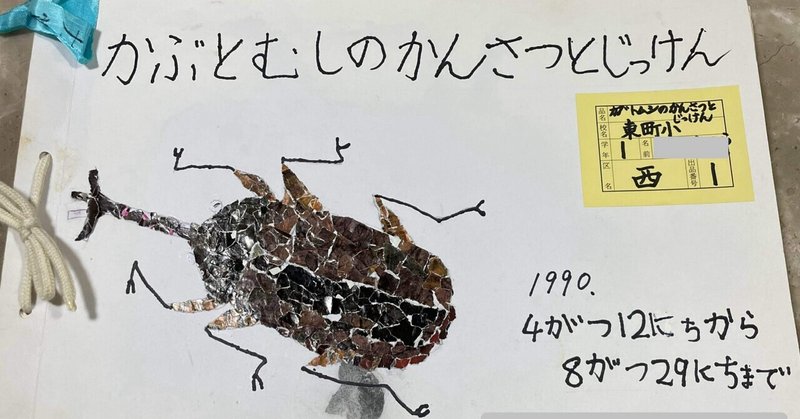

すでにトップの写真でお分かりかと思いますが、私の初めての自由研究は“カブトムシの観察日記”でした。

内容は、お見せするのも恥ずかしいほど汚い文字と文章になっていない文字の羅列ですが、確かに自分が見て感じたことが綴ってあります。

もちろん「研究」と呼べるような内容ではありませんが、カブトムシの体重測定をした上で、体重より少し重いハサミを引かせててみたり、止まり木を持ち上げさせてみたりしていたようです。

自由研究を取り巻く環境の中で私が子供の頃と現在の一番の違いは、もちろん開発が進み自然環境が減少した点も無視出来ませんが、「巷に溢れる情報量」だと私は思います。

“研究”しようにもタブレットで「カブトムシ」と検索するだけで、頼んでもいない生態や分布、飼育方法、捕獲方法など様々な情報が出て来てしまいます。

ネット検索するだけで「正解」がわかってしまう・・・

このおかげで最近の小学生は自由研究のテーマ選びにすら苦労しているのではないでしょうか?

これは数年前、帰省した際に母がずっと残してくれていた自由研究を私に手渡してくれた時に見つけたものです。

自由研究を残して置いてくれたことにも驚きましたが、担任の先生宛に母がこのようなメモを渡してくれていたことには、改めて感謝と感動を覚えました。

私の興味のあることで文字と文章の練習をさせ、それをまとめる事で夏休みの「自由研究」にしてくれた母

自由研究としては親の手が加わりすぎているかもしれませんが、小学校の1年生では親の助けなしには、自由研究も読書感想文も完成させられないのでお許しください。

自由研究に毎年苦しめられているお父さん、お母さん方がおられましたら「子供の好きなことの取り纏めをお手伝いしてあげる。」くらいの温度感で、お子様と一緒に自由研究を楽しんでみてはいかがでしょうか?

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?