兵庫県小野市・姫路市の小中一貫教育を視察

<視察場所>

兵庫県小野市 視察日:10月24日

兵庫県姫路市 視察日:10月25日

<視察調査目的>

小中一貫教育の取り組みについて

小野市の小中一貫教育

<概要>

兵庫県の中万部のほぼ中心に位置神戸市と姫路市の中間にあるベッドタウン。面積は、92,94平方キロメートル、人口は約48万8000人。小学校8校、中学校4校、特別支援学校1校 高等学校(県立)2校。全校が小中一貫校5・4制を採用。視察では、市立河合中学校を見学(6年生が中学の校舎で授業を受けている)。

小野市の教育の特徴(おの16か年教育)

小野市では、東北大学教授の川島隆太氏(小野市教育行政顧問)との協力のもと、脳科学に基づく小中一貫教育が行われている。「前頭前野」を鍛えることは「生きる力を育み、心の教育につながるとし、重点施策として「おの検定」「16か年教育」「小中一貫教育」を展開している。

このうち「16か年教育」は、-1歳から15歳までを1st(就学前)、2nd(5歳~10歳 幼・保~小4)、3rd(10~15歳 小5~中3)の3つのステージに分けている。1stステージは親子の触れ合い期。脳が急激に発達する時期で、スキンシップにより心を育む時期と位置付けられており就学前教育の充実を図っている。

1st ステージを経て6歳以降、9か年を「小中一貫教育」とし、キャリア形成を意識した、脳の発達段階に合った「夢と希望の学び」を展開。目指すべき15歳の姿を共有し、「おの検定」を通じた漢字・計算・英語、家庭学習の習慣化、「おの検定(体力)」による継続した運動習慣の確立など、脳科学を取り入れ、一貫した系統的な学びを確立。小中一貫教育を理論的な礎としている。小中一貫教育(義務教育)期間は3期に区分されている。

義務教育期間第I~Ⅲ期

冊子「おの夢と希望の教育 脳科学と教育」には「学びのつながりを重視し『自立』を目指す小中一貫教育」とあり、義務教育期間を第IからⅢ期の三段階に分け、さらにそれぞれの期間の中で「学び」「こころ」「生活習慣」について脳の発達段階の応じた取り組むべき内容を明示し指導の指針としている。

・義務教育第Ⅰ期

義務教育第Ⅰ期、1年(小1)~4年(小4)は、生きる力の基礎養成期と位置づけ、生きる力をじっくり育む「わくわく感」のある意欲的な学びを推進する。この時期の「学び」については、基礎の確立期として、反復練習(読み書き計算)、体験実感する学び、学習習慣の確立が挙げられている。「こころ」は基礎づくり期で、自尊感情・達成感、自分大好き・友達大好き、コミュニケーションの基礎、「生活習慣」は基本的生活習慣の養成期として早寝・早起き、バランスの良い朝食、遊びを通した体づくりが、それぞれ項目として挙げられている。

・義務教育第Ⅱ期

義務教育第Ⅱ期、5年(小5)~7年(中1)は、大人への自立期と捉え、脳科学の観点から「10歳の飛躍」と特徴づけ、大人の脳へ発達期として、「知的好奇心」に基づく主体的学びを重視する。「学び」については、子供の「なぜ」「どうして」を、主体的・協働的な問題解決へと結びつけ、学びを実生活つなぐ、学びの活用期とする。「こころ」は、心身の大人への変容期であり、自立に向かう反抗期の乗り越え期間と捉え、自立に必要な社会的ルールの定着を図る時期とする。「生活習慣」は就寝・起床時刻の固定、安定した食生活、主体的な体力づくりなどを習慣づける完成期とする。

・義務教育第Ⅲ期

義務教育第Ⅲ期、8年(中2)~9年(中3)は、夢と希望に向かう自立完成期と位置づけ、思考力・想像力の大幅な発達と合わせ、「目標意識」を大切に自立した学びの育成を図る。「学び」は探求的な学びの充実を促し、記憶力・創造力と生かし、学びを社会につなぐ発展期とする。「こころ」は自立完成期とし、自己有用感と自他の尊重、社会の一員としての自覚、夢につなぐキャリア教育などを重要視する。そして「生活習慣」での自立期として、自ら生活習慣の時間をコントロール、バランスの取れた食生活、スポーツ・文化交流の奨励などが求められる。

河合中学校の授業を視察

中学校の校舎で行われている6年生の授業を視察した。6年1組の国語の授業を2組の先生が行い、6年2組の算数の授業は中学の先生が行っていた。小野市の義務教育学校では5・4制がとられており、5・6年生は専科授業、交換授業が行われている。授業時間も6年生は中学生と同じ50分授業。5年生も教科によっては中学の先生が小学校に行って授業をしている。私見だが6年生の授業ではあったが少し高度な内容を扱っているように感じた。

姫路市の小中一貫教育

<概要>

兵庫県のほぼ中央に位置する。H8年に中核市に移行。人口約53万人。面積534,35平方キロメートル。小学校66校、中学校32校、義務教育学校3校※、特別支援学校(市立)1校、高等学校(市立)3校。

※義務教育学校3校は以下の3校

①白鷺小中学校 施設隣接型

②姫路市立四郷学院 施設分離型

③姫路市立豊富小中学校 校舎一体型

4・3・2制を採用しており、児童・生徒がリーダーとなる機会が3回ある(1~4年生ジュニアリーダー、5~7年生ミドルリーダー、9年生シニアリーダー)。担当者からは、白鷺小中学校(義務教育学校 施設隣接型)を中心に説明。

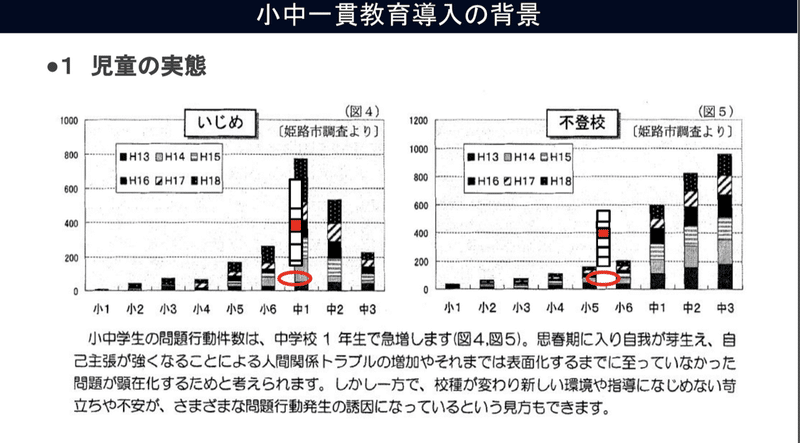

小中一貫校導入の背景

小中学生の問題行動の件数は、中学校一年生で急増する。思春期に自我が芽生え、自己主張が強くなることによる人間関係トラブルの増加やそれまでは表面化するまでに至らなかった問題が顕在化するためだと考えられる。しかしこうした内面的な要因だけではなく、一方で、校種が変わり、新しい環境や指導になじめない苛立ちや不安が、様々な問題行動発生の誘因になっているという見方もできる。

こうした児童生徒の要因だけではなく、教職員の側の意識の問題もある。子どもの育ちや学びをつなげる視点が弱く、それぞれの校種のなかだけで考える風土がある。また、子どもの心身の発育の加速化と現行の学校制度がかみ合っていない、さらには小学校から中学校へ、子どもの成長は連続しているのに、教える側の意識はうまくつながっていないなどの懸念が生じている。

小中学生の問題行動の背景を踏まえ、教職員の意識改革と指導力の向上を図るべく、小中一貫教育の導入により、学校種間の接続を円滑にし、入学時の不安や心理的段差の軽減、学力の向上と人間関係力の育成を目指すこととなった。

姫路市が進める小中一貫教育

小中一貫校と義務教育学校

小中学校がお互いに情報交換や交流を行うことを通じて、小学校教育から中学校教育への円滑な接続を目指す様々な教育を小中連携教育という。この小中連携教育のうち小・中学校が目指す子ども像を共有し、9年間を通じた教育課程を編成し、系統的な教育を目指す教育を小中一貫教育という。

姫路市は小中一貫教育を推進し、特色と魅力のある学校の実現を目指して義務教育学校の設置を検討する。しかしながら、すべての中学校ブロックで義務教育学校の導入を目指すのではなく、地域や児童生徒の実態に基づいた教育課程の設定等を導入の条件とし公募する。

<姫路市の小中一貫校>

小中一貫校は、小学校、中学校は別の学校でそれぞれに校長がいる。校歌、校章も別。小学校の教育目標と教育課程については小学校学習指導要領を、中学校の教育目標と教育課程については中学校学習指導要領をそれぞれ適用している。

姫路市では学校ごとの教育目標とは別に中学校ブロックごとに小中一貫教育目標を設定し、教育課程のつながりを意識した教育実践を進めている。

<更なる推進 義務教育学校>

1つの学校となり、校長は1人、学校名、校章、校歌なども1つ。小学校の卒業式、中が校の入学式はなくなる(学校の工夫によって節目となる式を設定する 進級式等)。9年間を見通した教育目標を設定(目指す15歳の姿)、9年間の系統性を確保した教育課程の編成(特色ある学習)をする。また小中学校学習指導要領を準用。

中1ギャップをきっかけとして「学力の向上」と「人間関係の育成」を目指し、取り組みを進めてきた姫路市の小中一貫教育は、教職員の意識改革に伴う授業改善、児童生徒の自尊感情の高まり、学習意欲の向上など、一定の成果が表れている。そこで小中一貫教育を一層推進し、9年間の「育ち」と「学び」をこれまで以上につなぐ取り組みを全市に広げるために、学校組織を一元化した義務教育学校での実践を進める。

姫路市義務教育学校設置方針

①小中一貫教育を推進し、特色と魅力のある学校の実現を目指して義務教育学校の設置を検討する。②設置に当たっては、小中学校の連携強化、義務教育9年間を通した系統性・連続性への配慮、姫路市の教育課題の解決、教育環境の整備、教育資源の最大限の活用に努め取り組みについてモデル的に全市へ発信する。

③すべての中学校ブロックにおいて、義務教育学校への導入を目指すものではない。④義務教育学校は、地域と共にある学校づくりの視点から、学校への支援体制も含めて地域の理解が得られること、また、地域や児童生徒の実態に基づいた教育課程の設定等を導入の条件として公募するものとする。公募要領※については、別に定める。

⑤義務教育学校は、9年間の系統性を確保した教育課程、特色ある教育課程により、積極的に情報発信し、魅力ある姫路の教育の全市展開に資するものとする。

※姫路市義務教育学校設置公募要領

務教育学校設置方針の④にある応募の条件については以下の通りとなっている。①地域と共にある学校づくりの観点から、地域の理解が得られていること。②地域や児童生徒の実態に基づいた、9年間の系統性や特色のある学校教育課程を設定すること。または、特色のある教育課程設定に向けた研究体制が整っていること。③小中一貫校について、姫路教育委員会と協議しながら推進すること。成果や課題については、姫路市教育委員会の求めに応じて報告すること。

教職員の意識改革と地域連携

小学校と中学校の教職員は、互いの学校文化や風土等を踏まえた上で、9年間を見通した指導にあたることを意識し、お互いの専門性を融合させる協働研究体制を構築するなどの取組によって授業改善を図り、指導カ、授業力の向上を目指す。

また、子供たちは、地域のひと、もの、ことから様々なことを学ぶ。特に義務教育期間は校区を単位とした、子供たちと地域社会との結びつきを強く仕組める時期でもある。保護者や地域の人たちの協力を得ながら、「地域に根ざした特色ある教育活動を推進することが大切である。

そのためにも、「学力の向上」と「人間関係力の育成」に向けてねらいを明確にした、計画的・組織的・継続的な取組を保護者や地域に積極的に発信し、保護者・地域住民と協働する体制をつくる。

キャリア教育の視点

姫路市の小中一貫校が目指しているものは、「学力の向上」と「人間関係形成力」である。それは、一人一人の子供に、将来における社会的·職業的自立に向けた必要な能力や態度を身に付けさせたいと考えるからだ。小中一貫教育が担う義務教育期間は、子供たちの人格形成に大きく影響を与える時期であり、その出口は、社会への入口でもある。

人は、他者や社会との関わりの中で様々な役割を担いながら生きている。そこで、子供たちが生涯を見据えて学ぶ意義や目的を見出し、夢や目標を持ち、具体の計画を立て、それに向かって進んでいく力を養うなどして、社会の中で自分の役割を果たしながら実現していくための「学力」や「人間関係力」を培う必要がある。

そのために、基準を社会にあて、キャリア教育の視点で小中共通の教育目標や目指す子供像を設定する必要がある。

姫路市は将来的に子供たちにとって必要な基盤となる能力や態度(基礎的・汎用的能力)として「人間関係形成・社会形成能力」「自己理科・自己管理能力」「課題対応能力」「キャリアプランニング能力」の形成に注力している。(姫路市の進める小中一貫教育)

小中一貫教育の成果と課題(意見交換より抜粋)

<成果>

・前期課程の教員は後期課程の学習を意識して授業を進め、後期課程の教員は前期課程での子供の学びを意識して授業づくりを行うようになった。

・一人の子どもの9年間を見通した考えで、指導にあたることができるのは、義務教育が校の強みである。

・6年生から7年制への引継ぎがスムーズになり中1ギャップが薄まった。

・後期課程の生徒の姿を手本とし、前期の児童も学校生活が送られている。

・後期課程の不登校の生徒が減少した。

・1人職である養護教諭や事務職が2人いることで、相談しながら進めることができる。

・授業参観や懇談会、運動会などの日程が調整できるので、保護者の負担が減った。

<課題>

・前期の学びが生きるよう、後期課程の授業改善を更に図る必要がある。

・前後期の要因が授業でもっと柔軟に行き来できるようになれば、義務教育学校の強みがさらに生かせる。

・公文書などで一本化できることと、前後期で分けなければならないことなどを見極めていかなければならない。

・給食が前期課程は自校式、後期課程はセンター式のため、後期課程も自校式に統一できれば、指導がしやすい。

・コミュニティ・スクール事業は、社会教育部が担わないと広がらないのではないか。県教育委員会も社会教育部が担当しており、社会教育部からも地域に向けて学校づくりへの参画を促すことが必要だと考える。

所感

今回の視察では小野市と姫路市の小中一貫教育について調査を行った。小中合わせて9年間の取組みにより、従前の6・3制の下もとで生じていた課題をどのように克服し、切れ目のない教育により更なる教育効果を上げていくかということに尽きる。児童・生徒と教職員、そして地域といったステイクホルダーと校舎等の形状や立地、さらにはICTといった因子をどのように機能させ、子供の生きる力を育むかが小中一貫教育成功のカギになると考える。

小野市の脳科学に根差す一貫した系統的な学びの実施は、小中一貫教育の大きな柱であり、教育長の熱意により実現した川島教授との連携に根差した小中一貫教育であり独自性の強い小野市ならではの取組みである。小野市担当者からのヒアリングでは、NIRS(近赤外分光法)により前頭前野が活性化する様子を子供達が実感できる取り組みを行っている。脳科学に根差した教育の効果を実感しながら「おの検定(川島教授監修、小野市独自のテキストで教員が作成)」をはじめ、主体的に学習に取り組むことにつながっている。中一ギャップに象徴されるような、子どもの問題行動への対策として小中一貫教育の制度導入を検討する自治体が多いが、大きな教育効果を期待しうるという学問的な裏付けは、教職員や保護者、さらには地域にも理解されやすいと感じた。

ヒアリングによると、小学校の先生と中学校の先生の関係性については、月に2回程度が会議を行い教え方のすり合わせを行っている。一緒に研修を行っており、お互いに当たり前のように校舎を行き来している。担当する教科で教員がかたまらないような形で5つグループがつくられており、教授法などの研究や発表が行われている。小・中の教員の連携というより統合されているといった印象を受けた。学習においてバランスの取れたスムーズな接続が行われていると感じた。

一方、姫路市は、キャリア教育を柱としている。子供たちが生涯を見据え、学ぶ意義や目的を見出し、夢や目標を持ち、具体の計画を立て、社会の中で自分の役割を果たしながら実現していくための「学力」や「人間関係力」を培っていくことを重視している。基準を社会にあて、キャリア教育の視点で小中共通の教育目標や目指す子供像を設定している。

また、白鷺小中学校に関する説明から、小・中教職員の意識改革と協働の重要性を改めて感じた。改訂版「姫路市の進める小中一貫教育」には、「小中教職員の協働なくして小中一貫校は始まりません。小中一貫教育の推進にあたり、最初の壁は、小学校と中学校の教職員の意識がうまくつながっていないことでした。この壁は、それぞれの学校に通う児童生徒の発達段階の違いと、長い年月を経て培われた学校の文化の違いなどによるもので、教職員の質によるものではありません。それぞれの教職員の意識をつなげるために、各ブロックでは、小中一貫推進委員会や実行組織としての各部会を設定するなどしています。そこで目的をもった計画的、組織的、継続的な取り組みについて協議し、実施していくことが大切です」とある。

白鷺小中学校は同一敷地内の施設隣接型の義務教育学校だが小学部棟(南校舎)と中学部棟(北校舎)の間に新たに通路を新設し協働棟を小中の教職員の新職員室として一つにした点が奏功している。委員会や部会の設定が有効なのは、こうした小中の職員がいつも顔を合わせ自然にコミュニケーションがとれるハード面の環境づくりがあってこそだと感じた。例えば小学校の学習は知識を広くしていくといった傾向性があり、中学校は高校受験といったこともあり専門的な知識を覚えていくといった傾向が強いが、お互いの傾向性をバランスよく取り入れ先を見据えた教育等が行われることで授業改善が図られスムーズな連続性が保管される。こうした効果も教職員が自然な形で深いコミュニケーションが取れる環境が礎となると考える。担当者によると施設の形態は「一体型」が望ましいとのことであった。

福生市も「令和における福生市立学校の在り方に関する検討委員会(以下、在り方検討会)」が発足し小中一貫校について検討されている。また一方で、福生市公共施設総合管理計画により公共施設の総延べ床面積の20%削減を目指しており、さらに個別施設計画では小学校を4校に統合し中学校と生涯学習関連施設を寄せていくイメージが示されている。

福生市が小中一貫教育を導入するとすれば、「施設分離型・隣接型」から「施設一体型」といった系譜を辿ることが予想される。小中一貫教育の導入が総合管理計画の方便となるのではなく、小中一貫教育の効果をしっかり検討しその上で統廃合へと向かうべきだと考える。

小中一貫教育の効果を生み出し最大限に波及させるためには、9年間の一貫した切れ目のない教育の中で、どのような理念を柱とするか、そして、その理念を生かし、「施設分離型・隣接型」の下で小中の教職員室の統合はこの段階では難しくとも、教職員が小中の垣根を越えてコミュニケーションを図り授業改善を図る、といったソフトの面の充実をはかる中で、このソフトをさらに推進するために環境を整えるという意味でハード面の整備、つまりは校舎の統合化、「施設一体型」へといった流れが、保護者や地域の理解を得ることにつながると考える。今後更なる「在り方検討会」で議論が深まっていくと考える。注視していきたい。

地域との関係については小野市、姫路市ともに重視していると感じた。小野市はコミュニティ・スクール制度導入には至っていないが、地域協議会が4校全てに設置されている。地域の代表やPTA、評議員などで構成されており年に3回の会議を行なっている。姫路市については、コミュニティ・スクール制度が、義務教育学校には導入されている。課題として「社会教育部が担わないと広がらないのではないか」との意見がある。

今後、両市とも地域との関係性をなお一層構築すると共に、小中一貫教育と地域連携との相乗効果を生む取り組みに力を注ぐようだ。福生市は全校にコミュニティ・スクール制度が導入されている。コミュニティ・スクール総会も開催されており各校の取組みにおける効果等を共有する仕組みも充実しつつある。

教職員の移動があっても地域の支援体制が変わることなく継続され、9年間、児童生徒を見守る体制が構築されれば、子供達や保護者にとっても心強い。地域の方々の生きがいづくりにもつながると考える。福生市においてはコミュニティ・スクールを基盤とした小中一貫教育の推進が小野市、姫路市よりも可能なのではないか。期待したい。「在り方検討会」での小中一貫教育の導入に関する議論をコミュニティ・スクールへ明確に伝えていく必要と各学校のコミュニティ・スクールの意見を協議の場で伝え、全体の理解促進を図っていく必要がある。

教職員の移動があっても地域の支援体制が変わることなく継続され、9年間、児童生徒を見守る体制が構築されれば、子供達や保護者にとっても心強い。地域の方々の生きがいづくりにもつながると考える。福生市においてはコミュニティ・スクールを基盤とした小中一貫教育の推進が小野市、姫路市よりも可能なのではないか。この点は大いに期待したい。「在り方検討会」での小中一貫教育の導入に関する議論をコミュニティ・スクールへ明確に伝えていくことと各学校のコミュニティ・スクールの意見を協議の場で伝え、全体の理解促進を図っていくことも重要だと考える。

最後に、小中一貫教育の9年間を小野市は「5・4制」、姫路市は「4・3・2制」をとっている。こうした学年段階の区切りは、それぞれ独自の理念に基づくものである。福生市も小中一貫教育の導入に舵を切れば、熟議のもと決定される。また福生市は「幼保小の連携」にも力を入れてきた。さらに国の動きとして「こども家庭庁」の創設は、今後一層の福祉と教育の連携を各自治体に求めているものと考える。このようなことを勘案すると、熟議の過程には、科学的な知見に基づいた、子供をトータルな存在として捉えた議論が必要だと考える。小野市は脳科学の研究者である川島隆太氏の協力のもと幼保小の連携も進めており、小中一貫教育への接続もなされている。そうした点では、例えば福生市は教育経済学者の中室牧子市氏などとも親交があるが、より学問的な知見の裏付けを備えた明確な目標の設定が制度導入にあたっては有効かつ必要ではないかと考える。

小中一貫教育の導入は教育だけではなく福祉も含めた子供の育ちを包括的な観点から捉え上で検討を進めることが必要であると考える。教育部及び子ども家庭部、福祉保健部の更なる連携が求められる。今回の視察を参考に更に研究を重ね、将来を見据えたより良い学校の在り方を提案していきたい。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?