【紹介と感想】中屋敷均『科学と非科学』

序文

中屋敷均博士

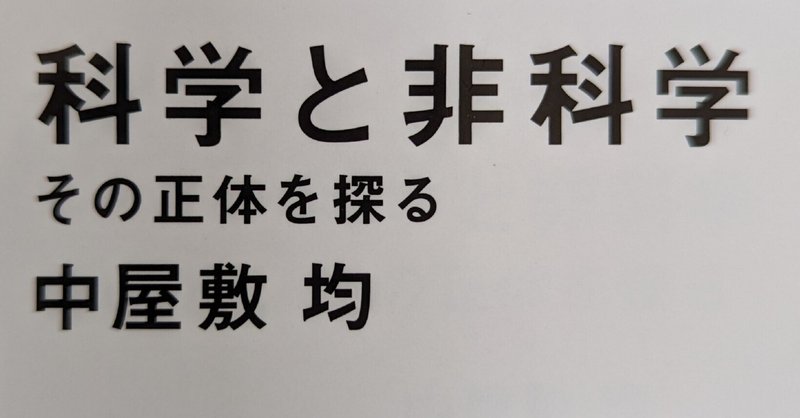

今回は、中屋敷均博士の『科学と非科学:その正体を探る』について書く。

中屋敷博士は1987年に京都大学農学部農林生物学科を卒業。現在は、神戸大学大学院農学研究科生命機能科学専攻の教授。博士(農学)(京都大学)。専門分野は、植物や糸状菌を材料にした染色体外因子の研究。

『科学と非科学:その正体を探る』について

本書は何が真実で何が異端であるのかを問いただすものだが、それは決して「みんなが信じている科学はウソ!」だとか「隠された真実がある……!」などという話をしているというわけではない。真実の定義、異端の定義、そういったものを問うているのだ。

ちなみに、帯のよると「東京大学をはじめ いま、もっとも入試に出題されている現代新書!」とのことである。北海道大学、津田塾大学、立命館大学、岩手大学、自治医科大学などでも出題されたようだ。私が購入時期を忘れたため、「いま」というのがいつなのか分からないが、最近買ったし2019年に出ている本なので最近のことだろう(これを書き始めたのは2023年3月5日である)。

注意

本書の詳しい内容と、その考察は是非本書を手にとって、ご自身で確かめられたい。故に、本記事では第一部第三話までの紹介と、その感想に留めておきたい。本当は単に記事を書いていたことを忘れていたのでそこまでしか書いていないだけということは、ご内密に願いたい。

プロローグ

本書は「闇」の話から始まる。単に暗い空間という意味ではなく、「一寸先は闇」の闇に近いものについて。真理、善悪とは何か。そうしたものが分からない状態。真に深遠なる闇だ。現代は科学によって生み出された「光」が夜と照らしている。

電灯が、現代社会から「暗い夜」を駆逐したように、科学は世界からあの闇を消し去っていくのだろうか?

本書は科学と非科学の間の領域「薄闇」に焦点を当てている。科学と非科学は容易に区別でき、一方が絶対的に正しくて、もう一方が異端だと容赦なく「断罪」できるものなのか。それについて述べられている。

第一部 信託を担う科学

第一話 デルフォイの信託

ここでは、ペルシア戦争でギリシャを救ったデルフォイの信託に科学的なメスを入れ、実態を明かしている。

さて、第一話では民衆を団結させ特定の方向へ向かわせる「信託」の必要性が語られている。アニメ『PSYCHO-PASS』におけるシビュラシステム(奇しくも、このシステムにも信託の巫女の名が付いている)が、その完全性に対する信頼の下に社会を成り立たせているように、中屋敷博士が言うには「信託」であれ、「王」であれ、「教会」であれ、社会合意を形成するための装置に必要なのは、権威である。その権威は疑われてはならないし、民衆を納得させるその権威が失墜すれば、社会秩序は崩壊する。

先にも例として挙げたが、私はこれを読んで『PSYCHO-PASS』を思い出した。『PSYCHO-PASS』では、人々はシビュラシステムという確固たる正義、権威となる装置の支配に身を委ねている。人々はそれを完璧なシステムであると認識し、アニメ第一期ではその認識が揺らいだために社会秩序の崩壊が起こった。

現代において、そういった装置は科学である。しかし、科学が常に社会合意をもたらす「信託」を与えるとは限らない。本書の第一部では、科学の信頼性やその限界に関するいくつかの問題について語られている。

第二話 分からないこと

第二話では、東日本大震災時の福島原発事故を例として、科学的な正しさと社会との「はざま」がテーマになる。

社会が科学に求めている最も重要なことの一つは、この世界にあることを分かりやすく「説明すること」である。

原発事故の混乱の最中、3月15日の記者会見では、はっきりとした説明はされなかった。科学的な正しさを求めるのであれば、検証なしに自分の想像を述べることはできない。しかし、社会ははっきりとした分かりやすい説明を求めるものなのだ。

こうした際に、「信託」を下す装置としての「科学」と、真理を追究する〈科学〉とが乖離する。本書では例として「低線量の放射線被曝」「遺伝子組み換え食品」「残留農薬」が挙げられていた。これらは現代の科学では安全性・危険性について断言できないが、社会に対して「信託」を下すことを求められているものだ。安全・危険の境界は曖昧なのに、「信託」を下す科学者は、例えば放射線なら「1年当たり20mSv以下なら安全」などというように明確なラインを引かなければならない。科学的には「大体安全」としか言えないにも関わらず。

個人的には、科学的であることを求める一方で常に明確であることも求める社会というものが、非合理的だと思うし嫌いだ。それでも、社会はそのようになっている。人間はできれば自分では考えたくないものだ。

第三話 消える魔球

「消える魔球」は野球盤の話だ。詳しくは本書を読んでほしいが、科学(科学そのものというよりその実証の話かもしれない。)の確実性に茶々を入れるものに似ているものとして挙げられていた(と思う)。

この話では、正しいとは何かという問題について述べている。科学の根底にある帰納法と演繹法についても。この二つの論理的推論を、世界を説明するために用いるためには、重要な前提がある。それは自然の斉一性だ。実は私は、これについて過去の記事でも何度か触れている。自然の斉一性そのものについては、Wikipedia「自然の斉一性」を読めばなんとなく理解できると思う。科学は「この世界は同じ条件で同じことをすれば、同じ結果が返ってくる」という前提に成り立っている。

この世には消える魔球もおっさんの茶々もなく、同じことをすれば、同じ結果が返ってくるようにできている、だから世界は説明できる、と現代人は信じている。

果たして、正しいとは何であろうか。

現実世界では、自然の斉一性はそれ自体が証明されているわけではない。もっと言えば、そもそも同じ条件を二回以上作ることができない。加えて、生命科学などの分野では、科学的な真理と利益となる情報は乖離する。例えば「A条件下でB薬を使うとC結果が出る」という法則が得られても、人体でA条件を満たせるのは200人に1人かもしれない。社会が求めるのは「D薬を使うと高確率でE結果が出る」というような情報なのである。実利こそ真理となると、社会はプラグマティックだな、と私は思う。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?