“描かれなかった絵”に思いを巡らす 「絵ごころでつながる―多磨全生園絵画の100年」にて

「絵を描くことがぼくらのすべてだ」——

国の誤った強制隔離政策で療養所に収容されたハンセン病患者・回復者らが描いてきた絵画の展覧会が、国立ハンセン病資料館(東京都東村山市)で3月2日から始まった(〜9月1日)。

2024年企画展「絵ごころでつながる—多磨全生園絵画の100年」では、戦時中に結成された絵画サークルを起点とし、現在までの活動の歴史が紹介されている。

ハンセン病への厳しい差別・偏見により、肉親や社会との分断を強いられた入所者たちは、過酷な環境に置かれながらも光を求め、生きる支えとして絵を描いた。

公開前日のメディア向け内覧会に参加し、資料館の学芸員・吉國元さんに解説を伺った。

氷上恵介さん(1923—1984)は、60年代に化学療法の成果によって入所者の社会復帰が進んでも、療養所に留まらざるを得なかった。ハンセン病への差別・偏見を恐れて家族が離散し、帰る場所が既になくなっていためだ。

園内誌「多磨」の表紙を多く飾ったが、そのうちの一つ、「自動車練習場」では、社会復帰を目指して入所者が運転免許を取る施設の向こう側に、火葬場から昇る黒い煙を描いた。対照的な運命への複雑な心境を表現した作品だ。

氷上さんは絵というものへの向き合い方として、「描き続けることが恐怖への力一杯の反逆だった」と詩の中で書いている。

望月章さん(1927—2012)は静岡県で生まれ、駿河療養所に入所した。その後、透析治療のために多磨全生園に転園。

故郷への思いを強く持ち続け、富士山の絵を多く残した。

透析の治療で必要な血圧や体重などを記すノートには、おそらく看護職員の目を楽しませようと、新体操をする女性の姿や梅の花、白鷺などのイラストを各ページに描いた。

また、療養所内で唯一とみられる女性画家、鈴村洋子さん(1936—2020)は、色鮮やかで可愛らしい絵に、細やかな感性から湧き出る文章を付けた作風が特徴だ。

少なくとも16巻、最長で18メートルもある絵巻には、手記のように、日々感じたことも添えた。

故郷・北海道への里帰りの時期に書かれた絵には、「誰も待っている人、いないの」、「里帰り身内に逢えず 何処かさみしくて 泣き出しそう」などと心の内を綴った。

2015年頃と比較的最近の作品で、いまだに回復者が置かれているこの厳しい状況について考え、あらためて一つ一つを読み返す。

そうした中でも鈴村さんは、「生きるって やっぱりうれしい 父ちやん母ちや(原文ママ) ありがとう」、「笑顔を忘れず全ての人にありがとね」と書いている。

命を尊び、感謝の気持ちを持ち続けた人物像が、頭の中に浮かんだ。

「絵を描けなかった人の存在も」

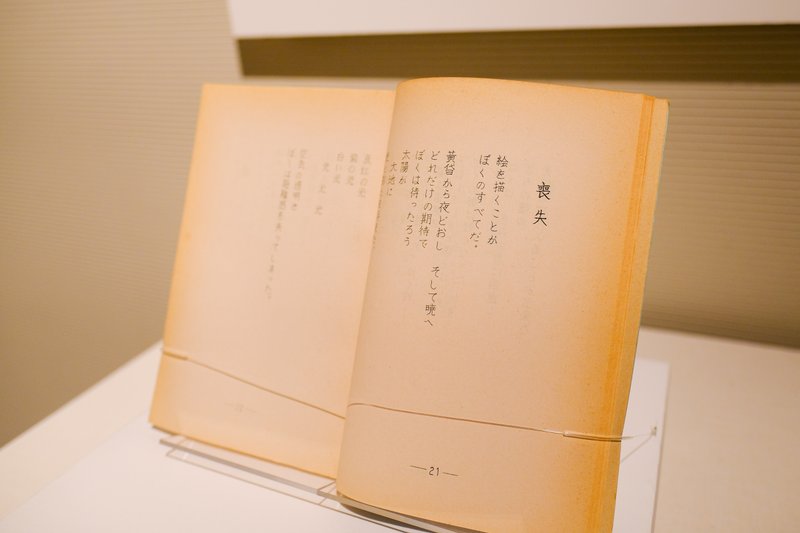

この展覧会を担当する学芸員の吉國さんは、展示作品の最後を「本」にした。

それは、「絵を描くことがぼくのすべてだ」という言葉を収めた、長浜清さん(1928頃—1971)の詩集だ。

岡山県の長島愛生園でもともと絵を描いていた長浜さんは、絵を学ぶため、絵画活動が盛んだった多磨全生園に転園した。だが健康状態が悪化し、病床に伏す日々を送った。

そして、全生園では一枚も絵を描くことができずに43歳で死去した。

吉國さんは最後にこの言葉を紹介したいと思った理由について、「絵を描いた人だけではなく、描けなかった人の存在も伝えたかった」と強調する。

苦難の中でも絵を描こうとした、“未来を夢見た描き手”にも注目することが大切なのだと語った。

描かれなかった絵に思いを巡らせ、その人生を想像する。

目に見えない存在をも示すこの展覧会に、ぜひ足を運んでもらいたい。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?