1983年の英国ライブ*

R40+ 4400文字 1980年代風物

イギリス・ライブ体験 プログレ

※興味のないかたはスルーしてください※

添付動画は必ずしも「該当音源」ではありません

あらかじめご了承願います

1982年、ぼくはそれまで勤めていたレコード店を辞めます。理由はきわめて単純で、同じショッピング・モールにいた着物屋の聖子ちゃんが転職してしまったから。いま思うと笑っちゃいますが、若い頃の行動原理はリビドー最優先、ぼくだって健全な成人男子だったのです。「好きな女の子」のいないところにレーゾンデ―トルはありえない、ってことで、もう夢も希望も失くしたぼくは一念発起してイギリスへ留学します。

1982年8月、EF という語学学校の夏期コースからぼくのホームスティは始まりました。この留学生活には note のネタが目白押しですが (いずれ個別記事で書くつもりですが)、なんといってもロックの本場で体験したライブの数々は、ぼくの生涯最高の宝物になりました。日本では絶対に見られなかったライブ、あの時代 (82年~83年) だからこそ値打ちのあったライブ、等々。それらのなかから選りすぐりのライブ体験を残しておきます。

Peter Gabriel

まずはこの人 Peter Gabriel ですね。1975年に Genesis 脱退後、77年からはセルフネームをタイトル化したアルバムを 4枚発表していましたが、不朽の名盤 2枚組「Plays Live」を 83年 6月にリリースします。ぼくが行ったライブはまさにこの直後の 83年 7月。なので、セットリストはほぼ「Plays Live」と同じ、もっとも意気軒高で勢いがあり、脂の乗ったピーガブのパフォーマンスを肌身で感じることができたのです。もうひとつ、スタジアムでのライブ体験がはじめてだったことも、ぼくには印象深く残っています。座席指定ではなく、芝生のうえで好き勝手に楽しむ形のライブ――。

しかし、なによりもインパクトが強かったのは、特別ゲストで Phil Collins が客演したことです。事前に知らされていなかったので (ぼくが知らなかっただけかもしれませんが)、Peter が「Games Without Frontiers」のあとで紹介したときの驚きは忘れられません。Peter はこう言ったのです。「みんな待たせたね、今夜は特別ゲストに来てもらってるんだ。さあ、ご登場願おうか、Mr. P.C. himself ――」。この「ミスター P.C. ヒムセルフ」が滅茶苦茶カッコよかったのよ。そして登場した Phil Collins の、ドラムプレイの凄まじかったこと (MCなしの集中でしたからね)。

Genesis 時代からのファンとしては、これはもう奇跡の時間でした。ソロになってからの Peter は Eno や Robert Fripp に接近し、ワールドミュージックの模索など新しい動きを見せていました。表向き、それはシーンの地下へと潜る行為にも捉えられ、他方 Genesis は次々と新作を発表しながら着実に 80年代のステータスを固めつつありました。特に 82年~83年の Phil Collins といえば、ソロでもヒットを連発、ドラマーとしても引っ張りだこで、八面六臂の大活躍でした。たがいにそういった背景での共演だったのです。後年になればなるほど、あのときの体験は神様に感謝したくなります。

Mike Oldfield

次は Mike Oldfield。拙稿「Mike Oldfield 20」でも書いたように、イギリスへ留学したことによってもっともぼくの評価が変わったのが彼です。日本と英国では人気が違い過ぎました (日本ではイマイチ不人気)。おのずと日本のプロモーターが彼をブッキングして呼び寄せることは考え辛く、事実、今日まで来日公演はたったの一度きり、あろうことか、その一度きりが 1982年 5月でした。

つまり、ぼくの生涯一度の渡英留学と Mike の生涯一度の来日公演が、同じ 82年に起こっているのです。なんという不遇 (入れ違い)。フツーならそうなるところですが、83年 7月にクライシス・ツアーを催してくれました。これにぼくは参加できました。しかも「Tubular Bells 10周年記念」のサブタイトルつき、本場の聖地ウェンブリー・アリーナです。ちょうど Mike が 80年代のポップ化/アクセサブル化に乗りかけていた時期だったので、憧憬に胸を膨らませ、欧州ビンボー旅行のスケジュールをわざわざ変更してウェンブリーに向かったのを覚えています。

ただ、この夜の記憶があまり残っていないのですね。いまセットリストを見れば狂喜乱舞しそうな演目ですが、おそらく当時はまだ「Crisis」の LP を聴いていなかったのだと思います。思い返せるのは、会場がやけに広くて Mike を含めた演者がひどく小さく見えたこと、「Ommadawn」のハイライトが聴けて満足したこと、ぐらい。Simon Phillips のパフォーマンスすら認識していなかったような。エンディング近くで Maggie Reilly とともに「Moonlight Shadow」を演奏したところが最大の山場でした。対照的に、ゲスト・ヴォーカルの Roger Chapman がぼく的には邪魔でした。思い入れたっぷりに歌った「Shadow On The Wall」が、腹の底では「うっせーわ」。もともと Mike の作品でも苦手なほうの曲だったので。

たぶん、緊張しすぎて/期待が強すぎて、当日の波長が合わなかったのでしょう。ライブは生きもの、そういうことはままあります。

Peter Hammill

そして Peter Hammill、イギリスでのライブ体験において、当時のぼくの最大のお目当てが彼でした。VDGG 解散中でソロ活動に専念していた Hammill は、1980年「A Black Box」、81年「Sitting Targets」、82年「Enter K」、と新ステージへ移り、エッジを効かせた (打ち込みや多重録音を加えた) ニューウェーブ的展開を見せていました。その絶頂期 (83年) に、デビュー盤が好評だったネオ・プログレの新鋭 Marillion とジョイント・ライブを行います。ぼくが参加したのがまさにそれ、あの Hammersmith Odeon での公演なのです。前座的な立場で Hammill がアコギ一本で出てきたときから、もう弾き語りの世界に没入でしたね。痛々しい呻きにも似たダミ声、知性的/情緒的な落差のある朗唱 (今回 Marillion については触れません)。

さらに、K Group 名義ではあれ、いつものサポート・メンバーがエグかったのです。VDGG のリズム隊、ベース Nic Potter とドラム Guy Evans。とくに Guy Evans のピシャッピシャッと残響のないタイトなドラミングは、どこまでも正確さを担保するためだけに叩いていました。以前から、ジャック・ニコルソンのように渋い Guy は好きでしたが、このときの実体験を境にぼくのなかでは「ブログレの上位ドラマー」に格上げされました。

あの夜の Hammill は、ライブというよりもリサイタルと呼ぶほうがふさわしい、と痛感しましたね。ハコ/劇場のイメージとも相俟って。

The Enid

掉尾を飾るのは The Enid。というよりも Marquee Club。よもや Marquee の名を知らないロックファンはいないと思いますが、いまや情報非連続/分断の時代です。念のために ↓ にリンクを貼っておきます。ロックの歴史そのもの、と言っても過言ではない、ライブハウスの聖地。そう書いた瞬間から「全然足りねー」という違和感が必ず付いてくる、もはや音楽愛好家にとっては特別な空間/場所でしょう。

留学中、ぼくはロンドンまで遠出をするのがなによりの楽しみでした。当初は観光名所を訪れたりもしましたが、気づいたときにはもうソーホー地区ばかり、そこに Marquee がありました。チャイニーズ・レストランで夕食を取り、Virgin で LPレコードを漁り、そして Marquee でライブを見る、これがぼくのスペシャルコースです。ジャンルに関わりなく、ロック界の名だたるアーティストがここで演奏したのか、同じ空間にいたのか、と思うと興奮しないわけがありません。平均すると、おそらく月 1 のペースでは通っていました。おまけに 83年は Marquee「25周年」に当たりました。

そのなかで忘れられないのが The Enid です。この年、ぼくは二度 The Enid を Marquee で観たのですが、初見の感動は衝撃的でしたね (二度目は25周年企画で IQ とのジョイントでした)。というのも、このとき、大学の春休みを利用して N川くんがイギリスまで来ていて、二人して素晴らしいステージを共有できたプラスアルファがあるから。それも、事前にチケットを取っていたわけではなく、ライブ当日にたまたま遊びに出たソーホーで The Enid の公演があることを知ったのです。こんな偶然/僥倖があるかって。思わず顔を見合わせ、ぼくらは躊躇なく地下階段を駆け下りましたよ。

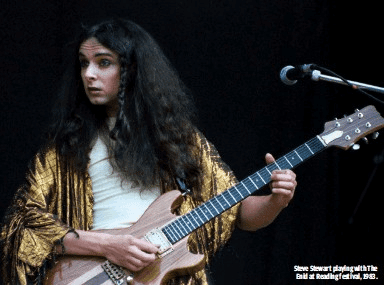

1983年といえば「Something Wicked This Way Comes」をリリースした年。Genesis が全米~世界市場へ羽ばたいたあと「イギリスにはまだ The Enid がいるさ」と言われた頃のライブです。演目はベストチョイスで、特に新譜からの「Jessica」が堪りませんでした。いや、ギターの Steve Stewart の妖艶さにぼくらはメロメロになりました。まるでメドゥーサに凝視されたかのように、ほんの数メートル先にいる Steve と視線が合うたびに石にされ (魂を抜かれ)、身体の芯が火照ったのです。カルチャークラブの Boy George が当時は人気を博していましたが、クオリティーが違いすぎ。「惚れてまうやろ」「抱かれてもええわ」。ロング・ソバージュは若い時分のカルメン・マキみたいで、あんなに魅了されたことは金輪際ありません。

以上 4ライブが、イギリス留学中の最高のリコレクションです。しかし、本稿を書きながら引っかかったのは、本当にぼくはここにいたのか、といった非在感なのです。Wembly Arena、Hammersmith Odeon、Marquee、歴史的名所で極上ライブを体験したはずなのに、どこか映画のワンシーンのような気もします。あるいは、他人の記憶を生きたような。実際、Setlist.fm のデータベースがなければ、この記事は完成していなかったと思います。ぼくの日記はまったくの役立たず、「すげー」「ありえねー」等々の感嘆表現しか残っていなかったので。

それにしても、この不確かな現実感――。単に年を取ったからなのか、あるいは、この数十年で現実のリアルが変容したからなのか。まあ、その解答を見るまで長生きはしたくない、というのが本音かもしれません。そもそもライブの醍醐味って再現不可能な一回性ですよね、違うの?

それでは、また。

See you soon on note (on Spotify).

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?