法制審議会家族法制部会は子どもの視点に立った検討が出来ているのか

令和3年(2021年)3月10日の第204回国会・衆議院法務委員会において、公明党の大口議員の質問に答える形で、上川法相は、法制審議会の子どもの視点に立った検討に資するため、父母の離婚を経験した男女、合計1000人を対象にアンケート調査を実施し、公表に向けて結果を分析中であると発言しました。

この調査結果は、令和3年3月12日に公表されましたが、法制審議会家族法制部会の議事録を読む限り、この調査結果を踏まえた議論をしているようには思えません。寧ろ、自分たちの主張を通すために、自分たちに都合の良いレポートやアンケート結果を持ち込んで、自分たちの思い通りの方向に導き、答申を済ませようとする発言ばかりが目立ちます。

法制審議会家族法制部会は、年内には答申する要綱案のまとめに入ると見込まれていることから、原点に立ち戻って要綱案の点検をして頂きたいとの思いから、上川法相がアンケート調査の目的を答弁した法務委員会の議事録をノートに転載しました。

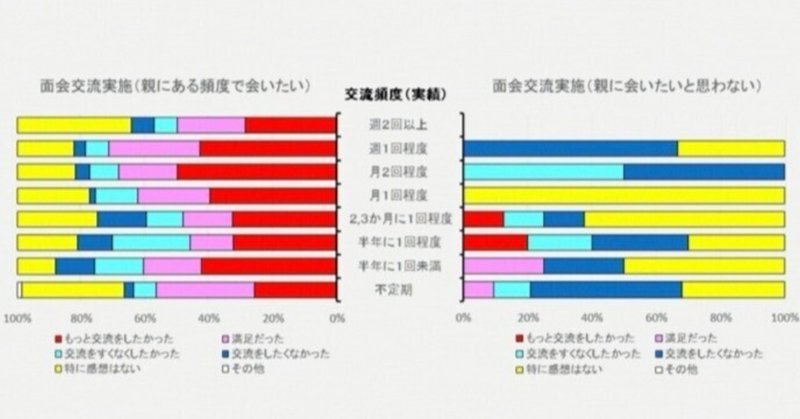

(注)キャッチ画像には「さとうとしお」氏の許可を得て、法務省の調査結果を詳細分析した記事からグラフを借用しました。面会交流を実施した子ども464人を、別居親に会いたい子ども(+覚えていない子ども)379人と同居親や自身に酷いことをした別居親に会いたくない子ども85人とに分け、交流頻度の実績とその交流頻度に対する子どもの思いを整理したものです。

1.令和3年3月16日 第204回国会・参議院法務委員会

山本委員長:伊藤孝江さん。

伊藤議員:公明党の伊藤孝江です、宜しくお願いします。別居離婚に伴う諸問題についてお伺い致します。臨時国会の際には養育費の件について大臣にもお伺いをさせて頂きました。養育費の検討につきましては法務省も種々色んな検討の取組みを進めて頂いております。先週ですかね、3月12日には法務省で初めての動画チャンネルで、あの養育費のバーチャルガイダンスということで、公開をされたという風に伺っております。今日までに、あの見てこようと思ってて未だ見てはいないところなんですけど、直ぐ、あの見させて頂きたいと思っております。この中で、まぁ養育費の簡単な、まぁ情報提供というのか、理解を頂くことであったり、また最後、小野田政務官から応援メッセージを、という形で本当に養育費という大切なことを親しみやすくというのか、しっかりとまぁ理解して頂くための工夫を、あの重ねて頂いているということも含めて、感謝をさせて頂きました。あの~、しっかりまた私も後押しをさせて頂きたいと思っております。その中でですね、法務省としまして実態調査を行われております。これも先週、調査結果が発表されていますけれども、未成年時に親の別居離婚を経験した子どもに対する調査の結果が公表されました。この実態も私たち公明党としても求めさせて頂いたところですので、あの高く評価させて頂きたいを思いますけれども、先ず、この実態におきまして目的としたこと、また調査の観点として重視した点について、ご説明頂きますでしょうか。

山本委員長:小出民事局長。

小出民事局長:え~、本省では今回、父母の離婚が子どもに与える影響を把握するための実態調査と致しまして、え~未成年の間に父母の別居や離婚を経験した男女合計1000名を対象にアンケートを行いました。父母の離婚後の子の養育の在り方につきましては、養育費の不払解消や安全、安心な面会交流の実施等、子の利益の観点から様々な課題が指摘されているところでございます。離婚制度は、直接の当事者である父母だけでなく、その間にもうけられた子どもの生活や成長にも重大な影響を及ぼすものであることなどを考慮いたしますと、父母の離婚後の子の養育に関する法制度の在り方を検討するに当たっては、子どもの置かれている状況やその実態を前提にする必要があると考えられるところでございます。こういった問題意識の下、今回、法務省として初めて、父母の離婚時に子どもの立場にあった方々の声を聞く調査を実施することとしたものでございます。今回の実態調査では、子どもの目線を重視して実態をより的確に把握するという観点から、別居、離婚後の家庭の状況、その状況下での子どもの思いや行動、成人になった段階での未成年期の振り返りなど、幅広い事項について質問を実施したものでございます。

山本委員長:伊藤孝江さん。

伊藤議員:この実態調査の受け止めについて、大臣、いかがでしょうか。

山本委員長:上川法務大臣。

上川法相:あの~、この問題の、あの~1つの大きな、あのコンセプトというか、子どもの視点、子どもの、にとって最善の利益になるかどうかということでございまして、この父母の離婚に伴いまして子がどのように生活して成長していくのかということ、こうした観点から検討を進めるということが極めて重要であるということでございます。それゆえに、その離婚の際に子どもがどのような状況に置かれているかということについて、経験をしたまぁ大人の方にあの自分の経験として語っていただく、実態把握させていただくということ、これでこの意味があるというふうに思います。私も、あの今回の調査結果を見まして、あのその、お子さんがその当時どういう思いでいらっしゃったのかということに、あの設問はあの限られているわけでありますが、それに触れるという貴重な、あのお声を聞かせていただいた思いでございました。あの改めて、その親の離婚あるいは別居、こうしたことが子の生活や成長に大きな影響を及ぼしているんだということについて、あの初めて、まぁあの目の前であの拝見したという、そういう思いでございます。この取組につきましての問題意識も、こうした調査から浮かび上がってくることも大切にしながら、まぁ法制審議会におきましても、お出しする重要な調査結果でありますので、しっかりと御検討をしていただきたいと強く思うところでございます。

山本委員長:伊藤孝江さん。

伊藤議員:あの今大臣からも少しお話もありましたけれども、今回の実態調査の中で、最後の設問、え~自身の経験を踏まえて今後、父母の離婚又は別居を経験する子どもたちについて、どのような支援や配慮をしていくことが望ましいと思いますかという設問があります。で一番多い回答が、まぁの回答が一番多い要望としては、離婚又は別居の前後に子どもの精神面、健康面に問題が生じていないかをチェックする制度、また、次が、子どものための身近な相談窓口の設置ということで、本当に子どもたちが心身共に大きな影響を受けているということも見ることができます。また、そこに続く要望としましては、子どもの権利を尊重する法律の整備、父母の離婚又は別居時には子どもの権利を尊重しなければならないことについての広報啓発活動というのが求められています。え~まずは、本当にこの親の別居や離婚による影響を一番身近で大きく受けることになる子どもたちが自分の権利が尊重されていないと、こう感じているということをやっぱり真摯に受け止めなければならないというふうに思います。今後も議論の過程で子どもたちの意見をしっかり聞いた上で新たな家族法制度の検討を進めるべきであるというふうに考えますが、いかがでしょうか。

山本委員長:小出民事局長。

小出民事局長:あの~今回の調査結果によりますと、あの今委員から御紹介していただいた回答のほかにも、例えば、子どもの立場から、え~父母が不仲になっているときに、相談したかったが適切な人がいなかったとの回答が19.0%、父母に自分の考え、気持ちとして、伝えたいことはあったが伝えられなかったとの回答が21.5%に及んでおります。また、子どもにとって望ましい支援や配慮として、え~委員御指摘のとおり、子どものために身近な相談窓口の設置との回答が42.9%となっている点も含めまして、父母の離婚等に際しまして子どもの意思を適切に反映し、その利益を確保するための方策が必要とされている状況がうかがわれるところでございまして、そのような当事者の声をしっかり受け止める必要があるものと考えております。え~父母の離婚に伴う子の養育の在り方に関しましては、そこで子の意見、意思をどのように反映させるかについて、法務省の担当者も参加した家族法研究会においても取り上げられております。研究会における本年2月の報告書では、例えば子の年齢や成熟度に応じて子の意思や意見を尊重しなければならない旨の原則を明示する訓示的、理念的な規律を実体法上設けるという方向で検討することが提案されていると承知しております。あのこの点も含めまして、離婚及びこれに関連する制度に関する法制審議会における今後の検討の具体的内容は法制審議会における議論の展開に委ねられるわけでございますが、子どもの置かれている実態を踏まえましてファクトベースで充実した調査審議が進められるよう、事務当局としても努めてまいりたいと考えております。

山本委員長:伊藤孝江さん。

伊藤議員:そうですね、あと2つお聞きしたいと思っております。1つは、まず、今回の実態調査を今後どのように生かすことができると考えているのかという点と、そしてまた、今回初めての大規模なこういう調査になりますけれども、今回の調査ではやはりまだ不足している点もあると思います。今後、個別のインタビュー形式なども含めて、より詳しい把握に努める調査も必要ではないかと考えます。新たな観点や異なる視点から更なる実態調査を行うべきというふうに考えますが、大臣、いかがでしょうか。

山本委員長:上川法務大臣。

上川法相:え~今回あの実施をさせていただきました、実施をいたしましたこの調査でございますが、え~法制審議会におきましても子どもの目線に立った制度の見直しを検討する上で貴重な資料にある、1つになるものというふうに考えております。また、今回の調査結果につきましては、え~専門家の方々はもちろんでありますが、子の養育をめぐる課題につきまして関心をお持ちの方々になどにも広く御覧をいただくと、幅広い世代に御覧をいただくということでございまして、現場の中でもまた活用をしていただく、あの1つになればなというふうに思っております。まぁそのあの法制審議会におきましての専門的な御検討にしっかりと供してまいりたいと思います。そして、あの~今あの~御指摘いただきました更なるあの~え~深いレベルの調査ということでございまして、私も、あのそれは全く委員と同じ思いをしております。どうしても全体のあの指標の、設問の取り方も既存のものにあの寄ってしまうということもありますので、全体の把握とともに、もう少しあの個別のケースにあの~更に深めていくという、そうしたインタビュー調査のような手法も併せて取り入れていく必要があるのではないかということをこの調査をした上で、あの強く認識をしたところでございますので、またそうした方向につきましては十分に検討をしてまいりたいというふうに思います。

山本委員長:伊藤孝江さん。

伊藤議員:ありがとうございます。あの~スピードアップと併せて、深いまた検討という形でしっかり進めていただきますようよろしくお願いいたします。

(以下省略)

2.法制審議会家族法制部会の進行状況

法制審議会家族法制部会第1回会議(令和3年3月30日開催)議事録 から赤石委員の発言を抜粋します。

発言の機会を与えてくださってありがとうございます。認定特定非営利活動法人しんぐるまざあず・ふぉーらむの理事長をしております。私どもはひとり親家庭,主にシングルマザーと子どもたちを支援しております。現在7,600人のメールマガジンの会員がいらっしゃり,コロナの感染拡大に伴う収入減で,本当に生活苦のひとり親世帯,2,300世帯に毎月お米や食品を送るということを行っております。また,相談件数は,離婚前後の相談ですとか,生活苦の相談ですとか,年間で大体2,000件以上受け付けております。就労支援事業も新たに行っております。今日,家族法制部会に参加させていただくということで,私のミッションはひとり親の声を届けていくということだと認識しております。その観点から何点か申し上げさせていただきたいと思います。

まず,養育費の検討会に私も参加させていただいたのですけれども,やはり養育費については喫緊の課題でございます。ですので,家族法制の中で一緒に議論するというよりは,優先的に議論していくべきではないかと思っております。養育費は金銭的な債務であり,取決めが必要ですし,取決めに至る相談体制の充実ですとか,その後,取り決めた後の取立ての制度など,法改正を含め議論が必要かと思っております。また,養育費については,実務では面会交流の取引材料になってしまっておりますので,これはやはり避けるべきであるということを,子どもの権利として取り扱われるべきだということを強く思っております。ですが,養育費問題が解決すればひとり親の貧困が解決するというような安易なものではないということは認識しておいた方がいいと思います。

続いて,DV被害についてでございます。私ども,たくさんの方からDV被害についての御相談も受けております。裁判所を経由する婚姻関係事件申立ての動機別の割合では,2位から4位までがDVに関するものでございます。また,私たちの会員への調査では,一方の親に告げないで子連れで別居する方のほとんどが,背景にDVがありました。これを連れ去りだとか表現されてしまっているのですが,もし事前に子どもを連れて家を出ることを言ったら殺されていたかもしれないというようなことをおっしゃっていらっしゃいます。この点が余り認識されていないのかなと思っていますので,申し上げます。ですので,戒能先生がおっしゃったように,DV被害というのを例外でなく取り扱うと,家族法の中できちんとそこを峻別するということがとても大事だと思っております。

私はひとり親の声を届けるというのが責務ですので,今日この会議にということで,お母さんからの声を御紹介いたします。この方は40代なのですが,7,8年前に離婚されました。そのときは未就学のお子さん2人だったのですけれども,精神的DVで離婚されました。私は離婚前の別居時から,元夫による精神的DVによって心身の健康を害してしまいました。精神的DVは主に罵詈雑言,無視,私が作った食事に手を付けず捨てるなどの嫌がらせ,その状況は別居後も続いて,調停中の元夫は私を虐待親だと訴え,児童相談所に相談に行くように命じたり,母親失格を主張しました。離婚成立後も取決めを守らず,届出を勝手に行ったり,同居していた家を引き払うときには,切り刻んだ写真や粉々に割れた食器,腐った食料などを送り付けられました。さらに,離婚成立直後の面会交流時には,新しいパートナーがいる家に子どもを連れていき,子どもたちは帰ってくると,入学前の子どもが,母失格だねと自分に言ったりしました。およそお互いが対等にビジネスライクにコミュニケーションをとって関わり合うなどはとてもできない関係でした。7,8年たっても,元夫と背格好が似ている人影を見るだけでフラッシュバックが起こります。直接連絡をすることなどはとてもできないので,支援団体を通じて面会交流をしています。このような声を頂きました。

こういうことで,次の共同親権,あるいは共同の親責務と名前を変えるというような議論がされているわけなのですけれども,やはりできないケースというのはすごくあって,この方も,我が家のケースでは子どもの進学先とか手術や処置など,とても自分が一緒に話し合うことはできず,元夫の嫌がらせのような支配を受けながら,自分がのんでいくしかないのではないかとおっしゃっていました。

次,面会交流についてお話ししたいと思います。面会交流というのは養育費と違うと思うのです。それで,未成年時に親の別居,離婚を経験した子に対する調査というのを配られております。これを見ますと,面会交流を別居後にしていたというお子さんは464人いらっしゃいました。つまり,1,000人中で半分の方が面会交流していらしたのです。取決めがあったという方は122人,ここに分からない方がいらっしゃるので,精査しなければいけないのですが,つまり何を言いたいかというと,日本社会では面会交流はふんわりと行われていて,取決めがあるから行われているのではないのです。なので,取決めが低調だから法改正をして取決めを促進すべきだというのは,私はとても違和感がございます。もし面会交流が子どもにとって利益になるということでありますなら,環境整備をしていく,ここがもう何しろ必要なことです。面会交流支援の団体を増やすですとか,そこに予算を掛ける,あるいは面会交流している親に,あるいは子どもにインセンティブを与える,こういったことが必要で,法律改正と社会政策の役割分担をきちんとすべきだと思っております。こちらはやはり社会の政策の方でやるべきではないでしょうか。

最後になりますが,6番目として,結婚によらないで生まれた子,いわゆる嫡出でない子と表記されますが,この婚外子の問題がすっぽり抜け落ちているのかなと思います。養育費の検討会でも申し上げましたが,父の確定のところは確かに手続が違いますが,その後の養育費や面会交流,親子関係に関しては同様のものが続きます。これを10%のひとり親の子どもたちは大体,今度の調査で更に増えると思いますし,国勢調査では既にもっと大きな数字が出ておりますが,婚外子のことを抜け落ちたままこの議論をされるということは大変残念に思います。ですので,そこの議論もしていくべきであろうと思います。

取りあえず,以上です。ありがとうございます。

要綱案たたき台を読めば、家族法制部会は、赤石委員の主張に沿うような形で進んできたことが分かります。つまり、「ひとり親ファースト」であって、子どもの視点に立った「チルドレンファースト」ではないということです。また、DVによる離婚を前提とした家族法、要するに別居親は全てDV加害者と見做した改正を進めているということです。

諮問目的は家族法制の見直しであり、DV法の見直しではありません。DVがない事案における離婚後の親子関係を原則として纏め、例外となるDV事案を篩分ける方法、DV事案の場合に適用する規律を整理するのが、立法における原理原則の筈です。民法学者が参加していながら、唯々諾々の姿勢を貫くのは如何なものか。矜持を正して欲しいと思います。

いずれにせよ、幼い子どもは、離婚や養育費のことは理解できませんが、大好きだった父(母)が、ある日から突然いなくなったことだけは理解できるのです。キャッチ画像のグラフから明らかなように、DVや虐待のない家庭の子どもは、別居親との交流を望んでいるのです。「もし面会交流が子どもにとって利益になるということでありますなら」などと臆面もなく主張する、子どもの視点に立った思考を持ち得ない方が、子どもの視点を要する家族法制部会の委員に選定された理由が分かりません。

離婚後も親子の交流を維持することは、子どもの権利条約が定めている「子どもの権利」であり、子どもが権利を行使できるようすることは「国の義務」そして「父母の義務」です。

近いうちに答申する要綱案は、少なくとも国が批准した条約を遵守していなければならないと考えます。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?