MtG元プロがFlesh and Blood競技シーンに殴り込みに行った話

Magic the Gatheringでセミプロをやっていたlighdar(らいだー)と申します。

今回、Flesh and Blood(以下FaB)をはじめて1か月でProQuest(MagicでいうPTQ)で準優勝(三没だよ!!!泣)という結果を出せたので、何故FaBをはじめたのか、どういう練習をしたのか、なぜ競技カードゲーマーはFaBをはじめるべきなのかという話をします。戦略記事ではなくエッセイなので、デッキ解説等はありません。

※タイトルにはMtG元プロと書きましたが、少し盛りました。生計を立てられるという意味のプロでは全くありません。詳しい方向けに書くと、元シルバーレベルプロ、元Hareruya Hopes、PT出場8回といったところ。

FaBとの出会い

Magicというゲームは今も大好きですが、コロナ禍を境に長年続けてきた競技プレイとは距離を置き始め、最近ではすっかり休日にリミテッドを楽しむおじさんと化していました。Spike的には張り合いのない日々を送っていたところ、恐ろしいゲームに出会います。

Flesh and Blood

ニュージーランド生まれの、まだ日本語版も出ていないニッチなカードゲーム。いわゆるリーダー制で、リーダーはそれぞれ固有の能力を持ち、リーダー毎に使えるカードの範囲(クラス)が決まっています。Hearthstone形式ですね。

ゲームの存在を知ったのが5月。知り合いに連れられてティーチングを受けてみたのが8月。Magicのコンバットを延々繰り返すようなゲーム性に惹かれます。(リミテッドが好きな人はFaBに向いてます!)

直接的なきっかけは、知り合いのdokuiroさん(以下師匠)がFlesh and Bloodの日本選手権で優勝したこと。競技プレイ環境が整備されていることを知ります。また、仮に自分が一人でこのゲームを始めたとしても、過疎ゲー特有のコミュニティ格差により自分が勝つのは難しいだろうという懸念があったところ、日本王者が身近にいるとなれば話は別。再び戦場に立とうという気持ちに。

9月30日、新セットBright Lightsのプレリリースにて、ついに自分の手でFaBをはじめました。形式はMagicのプレリリースとほぼ同様で、新セットによるシールド戦。対戦相手の方に色々訊いて、情報を収集します。

FaBは大きくリミテッド(シールド、ドラフト)とBlitzとCC(Classic Constructed)という3つのフォーマットがあり、競技的に取り組むならCCがメインになるということ。

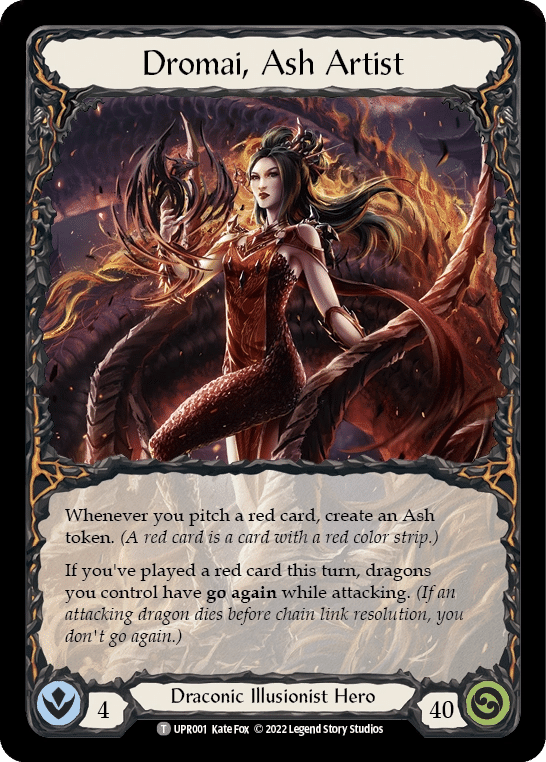

当時のCCのtier1はLexiとIyslanderというリーダーですが、その2人は近く禁止になる見込み。FaBにはLiving Legendという制度がありまして、競技の大会で成績を出すごとにポイントが貯まっていき、一定ポイントが貯まると殿堂入りして禁止になります。この制度が実質的なローテーション制度として機能しているようです。tier2としてはBravoとDromaiが有力で、特にDromaiは新弾で強化が入ったという噂。

プレリリースで出会った親切なプレイヤーのお蔭で、フォーマットはCC、使うリーダーはDromaiに決定しました。

デッキ全部で約12万円という出費にのけぞりつつも、10月5日、高田馬場にtokyofabさん→https://www.tokyofab.com/ が開店したのを機に一気に揃えます。ここから先はノンストップです。

練習開始

練習方法は大きく分けて3つ。動画、リアル大会、オンライン対戦です。

動画で勉強

カードだけ揃えてもデッキの回し方がわかる訳ではありません。良い時代になったもので、今は対戦動画が大量にあります。最初の1週間は、youtubeで「Dromai」と検索して出てきた対戦動画を片っ端から見ました。

ある程度回し方がわかった後は、気になるマッチアップとの立ち回りを学ぶのにも大いに活用しました。Eye of Ophidiaというサイト→https://www.eyeofophidia.net/matches/ を使えば、youtubeだけでなくtwitch等を含めて見たいマッチアップだけを検索して見られます。もっと早く知りたかった。ここ1か月は平均1日1時間くらい見てたと思います。

なおだいたい英語なので、英語のリスニング能力はあった方が有利です。プレイの意図など説明してくれていることも多いので、理解が倍速で進みます。

リアル大会で勉強

動画である程度回し方がわかったらいざ実戦。大会に挑戦です。この段階では、勝敗というより、感想戦をするのが主な目的としていました。ないコミュ力を振り絞って積極的に話しかけ、知識を吸収していきます。大変ありがたいことに、どの対戦相手の方も親切に感想戦にお付き合いいただけました。FaBプレイヤーは親切。

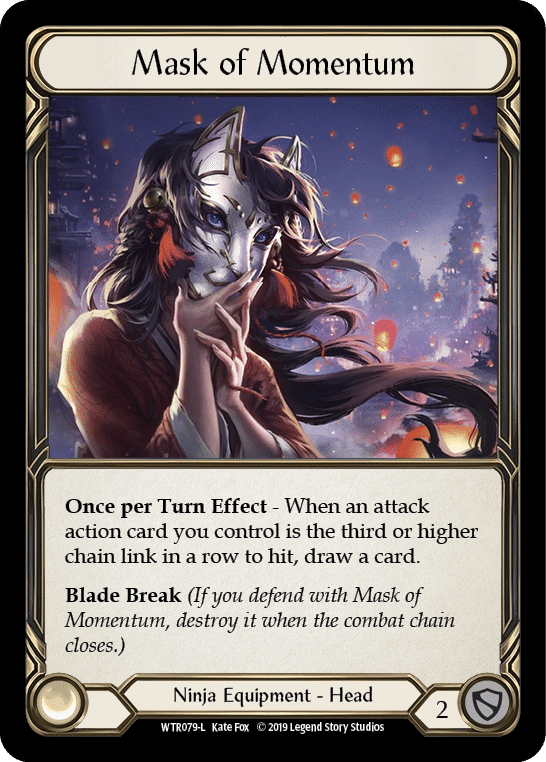

特にありがたかったのは、Faiを使われていたIさん。Dromaiは基本的にドラゴンを横展開して面で攻めるデッキなのですが、Faiの持つMask of Momentumという強力な装備品により横展開を逆に利用されてしまうので、非常に不利なマッチとされています。DromaiがFaiに勝つには、ドラゴンをなるべく出さないようにし、アタックアクションを中心に攻めるのが良い、ということを教えてもらいました。

ドラゴンを出してしまうと、実質無料の《ファイレクシアの闘技場》に。

その日は昼の部と夜の部の2回大会に出たのですが、Iさんと夜の部で再戦。教えを生かしてドラゴンを可能な限りサイドアウトし、残りのドラゴンもほとんどブロックで使い潰してアタックアクション中心に攻めたところ、引きが良かったこともありまさかの勝利。この試合以前は「いかに自分のデッキの最大値を引き出すか」ばかり考えていたのですが、相手に合わせて構築(サイドボード)や立ち回りをいくらでも変える余地があることに気付かされます。むしろそれこそがこのゲームの醍醐味でした。

とはいえ、CCの大会は人数的に成立しなかったりで、CCのリアル大会には3回しか出られませんでした。村ゲーの悲しみ。もっと流行ってくれ。

オンライン対戦で勉強

FaBには、Talishar→https://talishar.net/ という非公式のオンライン対戦ツールがあります。非公式とはいえどクオリティはなかなか高く、Magic Onlineと遜色ないくらいです。リアル大会に数回出て自信も付いてきたところで、ナカシーさんという方の解説動画→https://www.youtube.com/watch?v=hwcMxThvSqA&ab_channel=Unofficial-WindsofMisteria- に助けられつつTalisharを導入しました。

リアルと違って感想戦は基本的にできませんが、数をこなすには非常に役に立ちます。野良対戦でのマッチングの待ち時間も長くて30秒くらいで、導入してからProQuest本番までの約2週間で50戦ほどこなしました。

操作ミスや理解不足の大きかった最初の数戦を除けば、勝率は8割程度出るようになりました。調子に乗りそうになったところで、師匠に確認して認識を修正。競技を見据える上では、Talisharの対戦相手の質は必ずしも高くないということを肝に銘じます。今は、MtG Arenaのブロンズ~プラチナ帯レベルだという認識です。(もちろんちゃんと強い相手とマッチすることもあります。)

とはいえ練習にならないということは全くなく、こちらのプランニングが明確に間違っていたときはちゃんと負けます。これを生かして、Talisharで負けるたびにそのマッチアップの対戦動画を検索してお勉強、プランを修正して再び挑む、という作業を繰り返していきました。

並行してExcelで各マッチアップでのプレイ方針をまとめた表を作ったりして、練度を上げていきます。要所で師匠に相談できたのも非常に大きかったです。

そんなこんなでPDCAを回していたら、あっという間にProQuest当日でした。自分が毎日上手くなっていく実感が得られるのは、新しいゲームを始めた直後の特権ですね。楽しすぎる。10年間Magic一本でやってきて、ここ数年は成長が頭打ちになっている自覚があったので、もう麻薬でした。

ProQuest当日(またはあなたがFaBをはじめるべき理由)

10月29日、ProQuest@トレカの洞窟 秋葉原店。

定員32名、スイスドロー5回戦+top8という形式で、優勝すればProTour ロサンゼルスの権利が得られます。

テーブルトップの競技大会特有のあの緊張感。

行きがけにコンビニで購入した糖分補給用のラムネ。

1敗するまで湧かない食欲。

ジャッジによるデッキチェック。

バブルマッチの燃える展開。

top8の試合につくギャラリーの目。

決勝を戦い終えた後の拍手。

三没。

優勝者への祝福を背に静かに退店。

友人とヤケ酒。

Flesh and Bloodという異郷の地で、ふるさとに再会しました。

https://fabtcg.com/articles/recap-pro-quest-season-4-week-2/

ちなみに一回のProQuestの定員は16人~32人程度で、現代の競技Magicと比較すると考えられない規模です。東京や大阪だけでなく、広島や佐賀など、シーズン中日本各地で開かれています。今シーズンは全国で11回開催。

流石に優勝しても航空券までは付きませんが、副賞のカードやプレイマットがかなりのお値段するようです。

今にして思えば、遠征も含めてもっとProQuestを予約しておけば良かったのですが、自分がここまでFaBにドハマりするとは思っていたかったので、これはFaBを始めて最大の失敗でした。

これから

はじめてのProQuestの成績は正直言って上振れで、競技プレイヤーとしては、自分はようやくスタートラインに立ったところという認識です。たとえばピッチスタッキングという技術があるのですが、現時点では自分は全く考えられていません。まずはProTour出場を目指して、研鑽を積んでいきたいと思います。(競技FaBプレイヤーの方、一緒に調整しませんか?)

Magicでいうグランプリにあたる、Callingというイベントも世界各地で開かれているようなので、「あの頃のグランプリ遠征」よろしく海外遠征もしたいですね。

FaBを始めて一番感じたことは、プレイヤーの方が初心者にとてもやさしいということです。これが本当にありがたかった。出会った方に恵まれたというのもありますが、日本でのユーザー数がまだ絶対的に少ないという背景もあるかもしれません。自分も新規を増やしたいという気持ちからこの記事を書きました。

Magicと比較すれば、FaBの日本の競技シーンは、まだ圧倒的にブルーオーシャンだと思います。青春を競技に過ごしたあなた、FaBで再び腕試しをしませんか。