一個人としてSHARE SUMMIT2019に参加してきた。(講演メモあり。)

昨日、日本シェアリングエコノミー協会が主催するSHARE SUMMIT2019に参加してきた。これは、シェアエコ(と略すらしい)事業を行なっている、あるいは行いたい会社にとって様々な事例や知見、そして出会いを得ることができる場である。1000名を超える参加者が来ていて、立ち見も出るほどだった。会社員、自治体職員の方などがほとんどの中、位置づけとしてはシェアエコサービスの利用者にも満たない一個人である私が単身乗り込んでみた(使ったことがあるのは、ヤフオク!、スペースマーケット、spacee、Airbnbくらい。提供者の経験はなし)(一番の目的は、今後のライフプランを考えるインプットのため)

アフターパーティを除いた内容は、12時半頃から19時までの長丁場だったが、参加して本当によかった。様々な実践者が登壇するセッションに合計6つ参加したが、その中で私の印象に残った方が話していたキーワード、メモを共有したい。

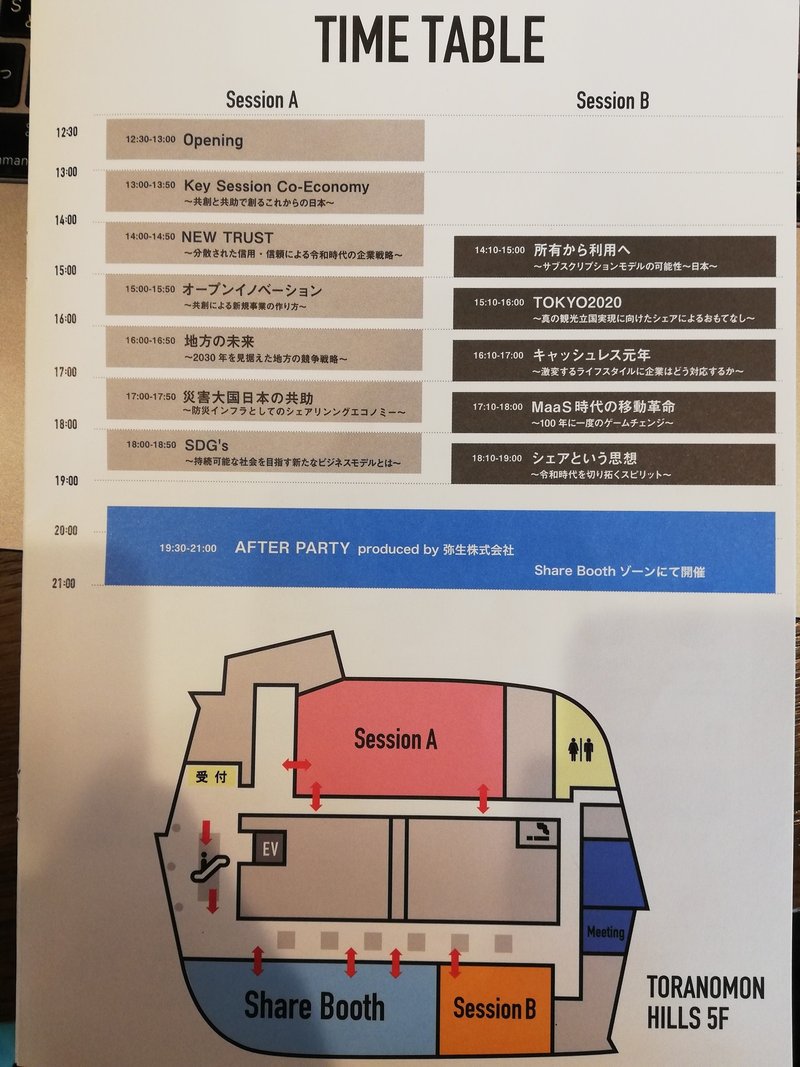

※各セッションのテーマや会場のレイアウトはこちら。

■「WIRED」日本版編集長の松島倫明氏

・アメリカ型は、既存勢力と闘うグローバルプラットフォーム。ヨーロッパ型は、サステナビリティやローカル。企業や自治体じゃなくて、中心は市民。市民のローカルの結びつきがシェアエコになっている。

・書籍「SHARE」が出版されたのは約10年前。シェアリングエコノミーという言葉は、6,7年前くらい。書籍が出てからこの10年で感じたことは、日本人は環境についての感度がない。最近やっとグレタさんの話などで盛り上がってきた。書籍当時とは違う方向にいっちゃったかな。書籍でも紹介されていたAirbnbは、知らない人との繋がりができるというコミュニティから、オンデマンドエコノミーに飲み込まれていってしまった。

・自分たちのコミュニティを超える思考を日本はあまりやってこなかった。

・Wiredの見ている次の社会の個人の理想は、well-beingというキーワード。

※その他参考情報

SHARE SUMMITへの寄稿文

■元Yahoo! JAPANの社長であり、現在は東京都副知事をしている宮坂学氏

・東京都は17万人の職員がいるがデジタルを使えていない。

・ヤフオク!は1999年に始まった。一番最初の出品者は宮坂氏で、使い古したストーブだった。このストーブが売れて感動した。買ってくれる人がいるのかと。当時は物流も全く整っていなかったので、自分で車で運んだ。しかし、スケールしていくと同様にはできなくなっていった。

・Airbnbの創業者の話で、「空いている部屋を貸したら、お金ももらえた。友達もできた。」というのが印象的。友達を作る方向にスケールさせるのか、エコノミー(お金)の方にスケールさせるのかということになるのでは。

■TSUTAYAの創業者である増田宗昭氏

・貸レコード店を始めた時に訴えられた。大事なことは、なぜ訴えられているのか?そもそも法律があるのは、理由があるから。例えば、旅館法があるのは社会善のため。(火災で亡くなること、食中毒、売春の巣窟、犯罪者の巣窟になることを防ぐ)これらに当てはまらず正当性があると思えるなら反対されてもやること。

■弁護士の水野祐氏

・今は、破壊的なことが起こるフェーズではなく、改善改良を繰り返していくフェーズ。

・ルールを自分たちで作っていこうとすることが重要。

※その他参考情報

WIRED日本版での連載内容(上記のより詳細版)

■一般社団法人エリア・イノベーション・アライアンス代表理事 木下斉氏

・自治体消滅というのは、地方自治体が財源を確保できなくなるというだけ。人はそこに住み続ける。

・移住、定住ってやるともともとの母数が減る中で無理が生じてくる。そりょりは多住流動の方向。流動性を前提にしていくこと。

※その他参考情報

ご本人のNote

■投資家 藤野英人氏

・統計資料を見るとノートパソコンの購入台数が最近増えている。その理由は、リモートワークの実装が水面下で進んできているから。

・一緒にいたい、触れ合いたい家族との時間が少なくて、そうでもない、その必要性も少ない会社の人、仕事上のつながりの時間の方が圧倒的に長いというのは、これから変わっていって当たり前。働く場所が問われなくなってくると、そちらの方が健全である。

※その他参考情報

地方経済を支えている隠れた人種について書かれた書籍「ヤンキーの虎」

■衆議院議員 平井卓也氏

・2001年にIT基本法施行。2014年サイバーセキュリティ基本法施行。2016年官民データ活用推進基本法施行。2019年デジタル手続法施行。しかし、土台になっているIT基本法が耐えきれなくなっている。2000年時に想定していた社会と別だった。

・災害時には自治体も被災する。その中で、誰が信用できるのか?避難するためにはシェアサイクル。被災したら、宿泊、バッテリー、医療相談、食料提供。復興は、クラファン、クラウドソーシング。駐車場シェアのボランティアなど。サービスを普段からどう使うのか。平時からスムーズにシェアリングに移行してほしい。

■ビジョンアーキテクト 高木新平氏

・これまでのものづくりは既存顧客の売り上げを新規に使っていた。サブスクリプション型は既存顧客に積み上げていく。大量生産とは違う方向性。小さいサイズのサブスクリプションがたくさん増えるんじゃないか。

・シェアが資産活用によって、コミュニティ色が減っている。

・コミュニティの中でシェアが異常に起こっていくんじゃないか。閉じたコミュニティだと心理的安全性がある。

・平成は昭和を引きずった時代。一億総中流。

・会員制のカレー屋を経営している。そこにお客として行くよりも運営をやることでより多くの繋がりを得ることができる。

※その他参考情報

高木氏が運営する会員制カレー屋「6cury」

■その他

・GDPより回転数指標の方がいいんじゃないか。(単語としては回転数じゃなかった気がする。意味合いとしてはどれだけ利用されたか、循環したかというもの。)今弱くて強くなっていく指標を掲げていく。

・シェアエコをしていくとGDPは下がる。シェアという行為はGDPには表れないから。生産高が減っていくということをどう評価するのか?

・与える人が得する社会になるんじゃないか。過去は、いい人だけど報われないよねという人がいた。

・ヨーロッパはアジェンダ設定がうまい。

ひとまず共有できるレベルのメモは以上である。SUMMITは法人向けだったが、一個人としてこれからの社会をどう生きていけばいいのかのヒントも散りばめられていたように思う。しかし、それらについては考察が必要なのでまた別の機会に書きたい。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?