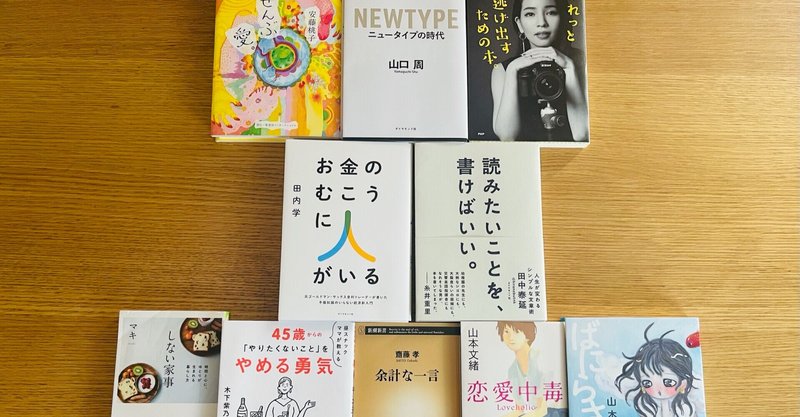

2021.11月(10冊ログ)

毎月、読んだ本から「10冊」紹介しています。

#お金のむこうに人がいる #田内学 #読みたいことを書けばいい 。#田中泰延 #ニュータイプの時代 #山口周 #ヨシダナギ #安藤桃子 #しない家事 #紫乃ママ #斎藤孝 #余計な一言 #山本文緒

イチオシ本①お金

「紙幣の価値」「銀行の金庫」「投資とギャンブル」「貿易黒字」「国の財布」について勉強できる。そして、「お金の品格」が語られている。

「人とお金」の健康な付き合い方は、「気持ちよくお金を払うこと」と「喜んでお金を受取ること」で、それは、「自分も含めた人間を大切にすること」と捉えた。

そもそも、お金は「自分では解決できない問題を人に解決してもらうため」に払う。関係性・技術がないゆえに、お金で人に動いてもらう。しかし、もしあなたがお金を払った瞬間「こっちがお金を払っているんだから」という横柄な態度をしているなら気を付けた方がいい。それは「感謝する」という自分にとって面倒な作業をお金に押し付けている。お金を払ってもやってもらえない日が来ると知らずに。

そして「人にはできないことを自分がやる」ことで得るお金が、「人に喜ばれること」から発生したかどうかも大事。「お金もらってるから仕方なくやってる」と思うなら今すぐやめた方がいい。それは支払われるお金の価値に見合ってない。

本書最後の「問い」と経済について私が考えたことは、別noteに書きました。興味を持っていただけたらぜひ。

イチオシ本②文書術

元電通で24年間コピーライターをされていた田中泰延さんの書籍。効率の良い広告文章・認知広告の強さを知ることができ、書くことを「たった一人のベンチャー起業」「人間の最後の職業」と定義。その真相やマネタイズへの道もわかる知識本でありながら、この本は「モノづくり」の話をしている。

製品を作る時に「とにかく広告で言えることを増やす」という考え方がある。競合他社は5つ特徴があるからこっちは6個、いや10個でいこう!みたいな。「マーケットインじゃなくて、プロダクトアウトって言いたいの?」って聞こえそうだけど、そういうことじゃない。

「自分が言いたいことを書いている人がいないから、書こう」と思うように、「自分が欲しいポイントを押さえているモノがないから、作ろう」と作った商品は「その1個を解決してほしかった人」が買う。その人数が少ないって誰が決めたの?

「欲しくないものを欲しいと思わせる手法」でモノを売るのがきつくなってきたら、笑える文書で読むと勇気をもらえます。

ビジネス書(新時代の思考法)

ディスカッションする企業研修本に、ぴったりの本。

21世紀初動までは「飲み込みが早く、物分かりが良い、正解探せる(=オールドタイプ)」が優秀人材とされたが、今は「自由で、好奇心の強い人材(ニュータイプ)」だけが生き残る時代が来ているので、乗り遅れないようにタイプ別の要素理解とニュータイプ思考パターンや事例を読んで追い付きましょう!という方針で。正直、読み切るまでに気合と時間を要しますが、そこは推進力を発揮してください。

あなたの会社にも「ニュータイプ」は存在してますよ。だけど今まで「そんな人は特別だ!」って思ってませんでした?いやいや、自分がそこに行かないとマジでやばいよってこの本が代弁してくれます。

ニュータイプのリーダーも「ノウハウ伝授」の人材育成がオールドタイプを量産してしまうので、ここは無視しない方が良い。そして、新人が「自由な発想」=「ニュータイプ」と振りかざさないようにするためにも。「学生インターンの時からプロジェクトリーダーとして部署を横断し、気づいたら予算が勝手に集まってくるレベル」がニュータイプだぞ。

ニュータイプな女性(ヨシダナギ・安藤桃子)

自由で好奇心で突っ走り、愛を持って作った世界が人を魅了し、救う。逃げ上手の先に価値を生み出せる人になっている、憧れの人。アフリカやアマゾンの少数民族や、ドラァグクイーンを撮影するフォトグラファー。

「逃げ出す」って聞くと、都合良く捉える人がいるけど、「逃げた先で誰かがあなたの好きな世界を作ってくれるか」というと。それはとんだ勘違い。逃げた先で不機嫌をアピールしても「この世界はどう?」とは提供されない。快適な衣食住を親から与えられなくなる日は必ず来る。

心身が復活したら、なんとなくでいいから世界に飛び込んで、そこにお金と時間を使ってみよう。「違ったら次の世界に飛び込んでみよう」という軽い気持ちで。「思ってるだけど・・自分なんて・・」と思う世界があるなら、さっさと見た方がいいし、やってみた方がいい。やってみても「これじゃなかった」って思うかもしれない。だけど振り返ったら、それが次の扉につながる可能性しかないし、誰かの勇気にもなる。

俳優奥田英二さんの娘、安藤桃子さんのエッセイ。芸能人(人によるけど)の家に生まれたら、そんなことがあるのか!っていうのを知れて面白い。そして幼少期から毎日常に激動の感覚で育つことのバイタリティもすごい。

現在は、高知県に住み、農・食・教育・芸術などの体験を通し、全ての命に優しい活動「わっしょい!」にも力を注いでいて、その過程や日々に憧れる人のヒントがたくさんある。未知の土地でも、愛をもって接すれば人間は温かいのかもしれない。

目の前のことに一生懸命の日々があって、どこに住むか、誰と一緒にいるか、家族とどう過ごすかを考える時に人は「何者であるか」は悩まない、考えない、それどころじゃない。って感じがして頭がスッキリできる本。

生きるヒント(時間効率・キャリア・言語)

家事を効率的に、もっと時短で、できれば前向きに・・と思ったら家事ノウハウ本。「しない家事」の決め方、どう調整・折り合いをつけるかのヒントがあります。

一番印象的だったのは「子どもからの声かけだけは後回しにしない」ということ。「しなくちゃいけない家事」が犠牲にしていることって実は大きい。「ママ来て」「ママ聞いて」は、タイミングおかまなしに、何度も声がかかり、家事渋滞に。しかし、「ちょっと待っててね」「こっち来て話して」というと「じゃあいい」と終わってしまうこともあり、お互い何のためにイライラしているんだろう・・って時が私もあり、ここが変わると家の中の空気が変わる実感ありです。

この本で家の空気が変わるヒントが見つかるかも。

昼スナックと題し、40代以降のキャリアに悩む人々が気軽に、本音で話せる場所でキャリア支援のプロが悩み相談にのった内容公開本。

40代以降は、キャリアの悩みを基本的に人に話せない気がする。聞いてくれる人はいても、解決してくれる人はいない。20代、30代の産後復帰くらいまでは対応できても、現代社会では女性だと経験者が少なく、男性でもオリジナリティが強くなる。

この本では、相談者の悩みから「言えなかった自分の悩み」が見つかるかもしない。毎日会社の愚痴を言う前に、自分の不満を理解し、分解できる方法を知ろう。

嫉妬がマウント発言を、傲慢が無神経発言を、自己顕示欲がネガ発言を生んでいる。日常会話の「余計発言メカニズム」がわかる。相手の反応で言葉の選択が間違っていたことを謝れば済むけど、思考癖が発言に出てしまってることがほとんど。

リモートワークが進んで「余計な一言」を浴びる機会が少なくなった人は、多いのでは。枠を乗り越えてチャットやメールでも「余計な一言」をわざわざ送ってくる人には、「SNSでも同じことしているんだろうな~」と流しましょう。

「余計な一言」を言ってしまう人がこの本を読む可能性は低いけど、基本的に「言わない方がいいかな」と一瞬でも思ったら言わない方が良さそう。特に毒舌表現がウケるかもという一言は「万一、イケるかも」と思っても地雷だし、「ワンチャンあるかも」と思ってもそんなの全然ない。その挑戦こそが余計。そしてそれは家族・社内でうつるから要注意。

山本文緒先生を想う(長編・新作短編)

私にとって、恋愛小説といえば「山本文緒先生」です。

恋愛領域の人格(本性)は、恋愛関係になった人同士しか知ることができないし、現実の恋愛相談すら都合の良い嘘だと思っています。だから、たくさんの人の恋愛領域本性を知りたくて、ずっと山本文緒先生の小説で「人の恋愛本性」を覗き見して楽しんでいました。

もしかしたら、私が嘘だと思っていることが現実の恋愛事情で、小説こそ非現実恋愛妄想かもしれないけど、結局のところそんなことはどうでもいいのかもしれません。私にとって恋愛は、サスペンスであって欲しいという願望かもしれません。「じわじわとえぐられる感情・・急にハッと覚醒し・・ゾクっとして終わる」そんな最高の恋愛エンターテイメントを体験できる山本文緒先生の恋愛小説が大好きです。これからも定期的に読みます。たくさんの作品をありがとうございました。心からご冥福をお祈りいたします。

おわり。

読んでくださって、嬉しいことこの上なし。ありがとうございました!

喜びます、ありがとうございます。