この小さな国が世界第三位の輸出量を誇るものと、あの時代

皆様はスポティファイ(Spotify)というものを御存じであろうか?

もし、既にお使いであると仰るのなら、これがどの国で開発されたシステムかを御存じであろうか?

私も最近知ったが、スウェーデンである。

それでは『The Final Count down』で有名な、ヨーロッパ(Europe)という大胆な名前のバンドはどこの国の出身がご存知であろうか。

ヨーロッパには違いないが、ヨーロッパでも北の果て、スウェーデン出身のバンドである。しかもストックホルムの中心どころか郊外の出身である。大それたバンド名を取得する場合は、早い者勝ちということであろうか。

ちなみにJapanという名前のバンドは存在するのか、と検索してみたら、存在していた。しかし、日本ではなくイギリスのバンドである。『Life in Tokyo』などという曲を歌っていたが数年で解散してしまったようである。

例によって話が逸れたが、ロクセット(Roxette)、アーミー・オブ・ラヴァーズ(Army of Lovers)、エース・オブ・ベース(Ace of Base)、カーディガンズ(Cardigans)、ドクターアルバン(Doctor Alban)等のミュージシャンはどこの国の出身であろうか。またディスコ界で著名であった故アビッチ(Avicii)は?

くどくて申し訳ないが、彼らもスウェーデン出身である。

まだ郵便局が本来の機能を有していた時、ふと、強いオーラを感じて、待合スペースにて隣に座ったグラマーな女性を振り返ったことがあった。

その女性は、当時非常に人気のあったアーミー・オブ・ラヴァーズのメンバーの一人であった。郵便局に居たほとんどの人が彼女の存在に気付いていたに拘わらず、誰も騒がないところがこの国の国民の不思議なところである。

然り、この国の輸出量が米国、英国に次いで三位であるものは音楽である。近年、この国はメガ・ミュージシャンを次から次へと輩出している。

この小国(中堅国)がそれほど多くの世界的ミュージシャンを擁する理由は何であろう?

スウェーデン人の作曲したものは、ポップ、メタル、ロック、ヒップホップ等がうまく融合されている。そして、彼らは常に新しい音楽のかたちを実験している。また、スウェーデンの曲は、テキストも分かりやすく歌いやすく、聴きやすい、等の説明を見つけた。また歌詞が英語であることも成功に寄与しているのであろう。

音感のある人が多いから、暗い日が多いため、室内に籠って音楽を作っているから、などの理由を耳にしたこともある。

しかし、その中でも特に世界的に知名度があるのは、70年代にポップ音楽界においてスターダムにのし上がったこのグループであろう。

上の四人の頭文字を取って命名されたグループ、ABBAである。

近年、Mamma Mia等のミュージカルによって、ABBAの名称は再びメディアに挙がって来た。ABBAに関してはダンシング・クイーン(Dancing Queen)等が有名であるが、私が一番好きな曲はこちらである。

これはアグネタとビョーンの離婚後にアグネタが歌ったものである。また、アンニ=フリッド・リングスタッド、ベニー・アンダーソンも離婚している。

不思議なものであるが、まったく面識のない場合でも、とろけそうに幸福そうな夫婦を見ると、末永く幸せに一緒に暮らして欲しい、と切に願う。しかし、その願いは常に叶うとは限らない。特に著名な芸能人の場合は、それが難しい傾向にある。子は鎹(かすがい)と言われてから久しいが、彼らの場合、芸能活動が多忙過ぎて子育てとの両立が難しかったと言われる。

さて、スウェーデンにおける70年代とはどのような時代だったのであろうか。日本においては高度経済成長期の末期にあたる。

日本よりも10年も遅れて1970年に(公式に)カラーテレビ放送が開始してから、メディア、音楽界の動きには拍車がかかったことであろう。

ABBAの人気は1974年から爆発的になり、当時のディスコにおいてはABBAとオーストラリアのバンド、ビージーズ(Bee Gees)の音楽に合わせて当時の若者が、ベルボトムのパンツなどでおめかしして踊っていたと言われる。

ちなみに、その年日本にて人気があったのは、と検索してみると、故西城秀樹氏、森進一氏、井上陽水氏、五木ひろし氏、麻生ようこ氏の名前が挙げられていた。

また当時は、日本人が、より労働報酬の高額な海外を目指して、シベリヤ鉄道に乗って、欧州に移住する傾向があった(この傾向は現在でもあるが)。スウェーデンにおいては、職種にもよるが、時給は当時の日本の六倍程度であったと当時に移民された方々から伺った。また、ストックホルム市内には東洋人をナンパしやすいディスコがあり、そこがきっかけで日本人とスウェーデン人の夫婦が誕生したこともあったそうである。

ABBAが彗星のように現れた70年代は世界においても激動の時代であった。世界が二回にわたるオイルショックに見舞われたのも70年代であり、スウェーデンという国も例外なくその煽りを受け、インフレに苦しんでいた時期でもあった。また、この時代はブルーカラーからホワイトカラーへ移行した時代とも言われる。スウェーデンが環境問題に取り組み始めたのもこの頃からであろうか。1974年は、また妊娠中絶が合法化された年としても知られる(日本は1948年)。

1973年には、手頃な価格の公営住宅を100万戸建設するという目標のミリオンプログラムというものが達成された。これにより都市部の郊外の住民数は膨れ上がったが、時代とともにそのエリアの治安が悪化して来たことも否めない。

ところで、以前の記事にて1972年について少し言及をさせていただいたが、この年は日本、中東においてもきな臭い一年であった。スウェーデンにおいてはその動きの影響はさほど顕著ではないが、ABBAが出現する一年前の1973年、ストックホルム中心地にて、世界に知れ渡る事件が起きていた。いわゆるストックホルム・シンドロームという現象の背景となった銀行強盗立籠もり事件である。この用語の定義に関してはいろいろと物議が醸されているが、一般的に理解をされているものは、長時間、犯人と一緒に時間を過ごすことにより、連帯感、協力意識等が生まれる、という心理現象であろう。

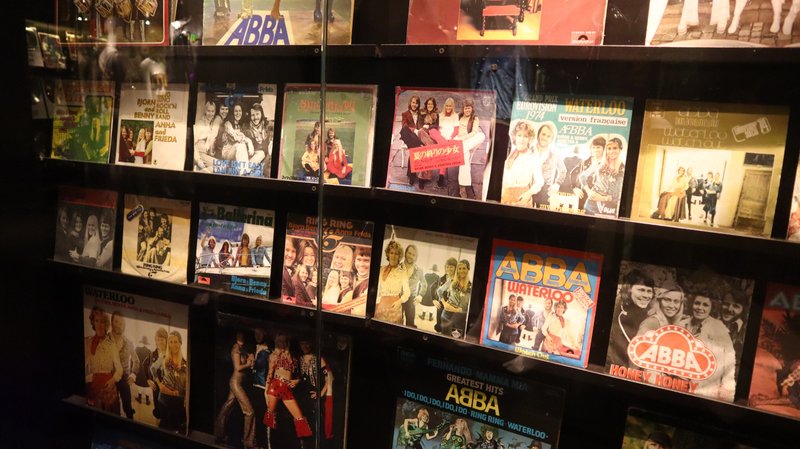

音楽・芸能関係の記事と言うのは、興味の無い方々にとってはまったく無味乾燥なものであり、私も芸能界を語るような柄ではないが、最近ABBA博物館を訪れたので、少しだけ紹介をさせて頂くことにした。

本来なら、ABBAがこれだけ一世を風靡した時代背景のようなものを、お伝え出来れば良かったのだが、その時代に青春時代を送って来たわけではないので、ウェブ資料からちょこちょこと時代背景を拝借させて頂き、また、人様から伺った話をご紹介させて頂いた。

60年代、70年代とは、私にとっては憧憬の時代である。大変な時代ではあったと思うが、夢があった時代ではなかろうか、などと勝手に想像している。しかし、そう思っているのは私だけではない。

さて、そろそろ一時帰国までがファイナル・カウントダウンとなって来た。「北欧」からはこの記事が、帰国前の最後のものとなるかもしれないので、いざ。

今回もお付き合いを頂き有難うございました。

機会があれば、後日、私の好きなスウェーデンのミュージシャン達もご紹介をさせて頂きますね。どちらかというと、ポップよりも少しカルトっぽい曲が好きです。

今年の前半戦、皆様と交流させて頂いて、とても楽しかったです。リアルの人生では辛いことも多いのですが、皆様と言葉を交わすことにより元気を頂きました。今後も皆様と励まし合いながら、楽しくお付き合いをさせて頂きたいと思います。

もし、記述事項の事実関係に間違いを見つけられたらどうぞ遠慮なくご指摘を頂ければ幸いです。