戦う王妃 ラクシュミー・バーイー : インドのジャンヌ・ダルクなんかじゃない?

※以下、年号については諸説あり

© 2020 Liem. All Rights Reserved.

「インドのジャンヌ・ダルク」として有名なラクシュミー・バーイー。しかし、彼女の一生を振り返ると、その境遇はジャンヌ・ダルクとは大きく異なっている。敵国イギリスの将軍に「インドのジャンヌ・ダルク」と呼ばれた彼女の生涯を改めて振り返ろう。

ただし、これからジャーンシー攻略以降のエピソードは「神話」と考えられている。当時の東インド会社から本国へのレポートを見ると、実際にはジャーンシー城に侵攻したイギリス軍によって、ジャーンシーで殺害されたとのことだ。

ラクシュミー・バーイーの生涯

幼少期。まだ、マニカルニカだった頃。

元々彼女は「ラクシュミー・バーイー」ではなかった。生れた時の彼女の名前は、マニカルニカである。マニカルニカは「宝石のついた耳飾り」という意味だが、ガンジス川の別名でもある。そのガンジス川が悠々と流れるヴァーラーナシーの街で、マニカルニカ、愛称マヌは誕生した。(現在、ヴァーラーナシーで有名な火葬場のあるガートは、マニカルニカ・ガートであることを思い出す人もいるだろう)

1834年、彼女はインド西部マハーラーシュトラを起源とするマラーター族の高位カーストであるブラフミンの家庭に生まれた。父親はモロパントゥ・タンベ。母親はバハギラティ。ともにマハーラーシュトラからヴァーラーナシーへやって来た。マヌが生まれてすぐ、父親はビトゥールを治めるバージ・バーオ2世に仕えるため、一家でヴァーラーナシーからビトゥールへ移り住む。

ところで、どうしてマヌの一家は、インド西部マハーラーシュトラからインド中央部に来ていたのか。1674年にデカン地方でマラーター王国が誕生すると、多くの覇権争いや同盟を経て、インド中央部の東西に跨ぐ形でその領土を拡大。それに伴い、多くのマラーター藩王やそれに仕える人々が、各地へ赴いていた。

争いに勝つため、次第に、インドに拠点をおいていたイギリスをも巻き込む事態へと発展していく。マヌが誕生した頃には、イギリスがマラーター諸藩王国らから領土を譲り受けるようになり、栄華を極めたマラーター一族が、大英帝国の手中に落ちていくさ中にあった。マヌの父親が仕えていたバージ・バーオ2世も、イギリスに領土を没収され、イギリスから年金とビトゥールを領地として与えられて生活するようになっていた。

マヌの母親は、彼女が4歳の時に亡くなり、父親と乳母によって育てられた。読み書きもでき、とても活発で勇気のある少女だったようである。女の子はおしとやかに…という当時の風潮からは外れた少女時代だったようだ。

現在にも語り継がれている逸話として、街中で暴れ、走り回る王宮の象をわずか8歳のマヌが、木の枝から象に飛び乗って、なんとか鎮めたと言われている。その時、そのまま王宮へやってきたマヌに対し、バージ・バーオ2世が「チャッビリー(お転婆な女の子)」という名前を与えたそうだ。

剣術・馬術の習得。

このように王も認める勇敢なマヌは、宮殿お抱えの騎兵隊教官のアーナンド・ラーオの訓練に自ら好んで参加し、馬術や剣術などを習得した。この時、ともにイギリス軍と戦うことになるバージ・バーオ2世の養子ナーナー・サーハブ(サーハブは「さん、様」のように名前について尊敬をあらわす。本名はドゥーンドゥー・パントゥ)、ターンティヤー・トーペー(本名はラームチャンドラ・パーンドゥラング・トーペー)らが、訓練に参加していたという。マラーターの騎兵隊は、インドでもその強さに定評があり、マラーター族の誇りと言っても過言ではなかった。

そんなマヌにも14歳になると縁談の話が持ち上がる。そのお相手は、ジャーンシーの藩王国王であるガンガダール・ラーオであった。ガンガダール・ラオは、1度結婚しているが、妻がすぐに亡くなり、2度目の結婚が15歳のマヌとであった。マヌはバージ・バーオ2世から宝石など、騎兵隊教官アーナンド・ラーオからは刀を贈られ、ジャーンシーへと嫁いでいった。

ジャーンシーの王妃、ラクシュミー・バーイーになる。

1849年5月に結婚の儀式が執り行われた。ここでも彼女に関する一つの逸話がある。儀式の中で、新郎新婦は互いのショールを結び、聖火の周りをまわるという行為がある。その際、新婦は終始おしとやかにしているものなのだが、マヌは「もっときつく結んでください!」と、僧侶に言ったとか。こうしてマヌは約30歳も年の離れた国王の妻となり、ジャーンシーの運命を背負うことになる。同時に、当時の慣例に則り、彼女の名前は幸運をもたらす女神と同じ名前「ラクシュミー」となり、ここにラクシュミー・バーイー(バーイーはマラーティー語で「レディ」の意味で、主に女性の尊称で使用される)が誕生した。

国王ガンガダール・ラーオは、ジャーンシーの財政を好転させ、文化芸術を愛する国王であった。しかし、彼には跡継ぎがいなかった。これが最大の懸念事項となる。当時、跡継ぎのいない藩王は、イギリスにどんどん占領されていたのだ。ジャーンシーも例外ではなく、一度行政権をイギリスに奪われたものの、1843年に行政権がようやく国王に戻されたが、領地内にはイギリス人居住区があり、そこには女性子供を含む約60名が住んでいた。そこに住む東インド会社のイギリス人社員が、逐次ジャーンシーの様子をグワーリオールに拠点をおくマルコム少佐に報告書を書いていた。少しでも隙をみせれば、ジャーンシーに駐留しているイギリス軍(主にインド人の傭兵で構成されてい)に突かれるリスクもあった。

結婚してからも、ラクシュミーのお転婆ぶりは変わらなかった。彼女の父親モロパントゥもジャーンシーの王宮に仕え、ラクシュミーを支えていた。ラクシュミーは女性専用部屋に籠ることはせず、ジャーンシーの騎兵隊教官のナラシマ・ラーオに付いて乗馬や武術の腕に磨きをかけていた。さらに、自身が率いる女性だけで構成された騎馬隊も発足させた。この騎馬隊はジャーンシーの街でも評判だったようである。ラクシュミーの剣術も素晴らしく、ブンデルカンド州の住民を悩ます山賊サーガル・シンとの一騎打ちで、ラクシュミーが打ち負かし、サーガル・シンを配下にしたという逸話が残っている。

ラクシュミーの出産、そして…。

そして、ラクシュミーは最大の重圧であった「世継ぎを生む」という責務も果たす。結婚して4年後、彼女は男児を出産した。ジャーンシーは祝福と喜びにあふれ、多くの人々がお祝いに駆け付け、宴が幾日にもわたって開かれた。しかし、この男児の名前は歴史に残っていない。名づけの儀式が行われる前に、亡くなってしまったのだ。

ガンガダール・ラーオもラクシュミーも悲しみに打ちひしがれていた。しかし、状況は容赦なく彼らを追い込んでいく。ガンガダール・ラーオが体調を崩し、跡継ぎの誕生が難しいと判断した側近たちは、養子をとることを進言する。そこで、ガンガダール・ラーオの従弟にあたる5歳のダモダール・ラーオを養子として迎え入れることとなった。しかし、これでは安心できない。ラクシュミーの育ったビトゥール藩王国でも、イギリスは養子であるナーナー・サーハブを正式な跡継ぎとは認めず、領土を没収し、年金も止められてしまった事例があるからだ。

ラクシュミーと大英帝国とのにらみ合いが始まる。

そこで、王宮は先手を打つ。先にジャーンシーにいるイギリス人を王宮に呼び、養子がおり、ジャーンシー王国の跡継ぎであると認めさせてしまおうというわけである。ガンガダール・ラーオの命が尽きようとしている1853年11月20日の朝。王宮でマハラジャ遺言公表の式が執り行われた。国王の祖父の血筋にあたるダモダール・ラーオを養子とし、ジャンシーの王位継承者とすること。彼が未成年の間は、ラクシュミーを摂政として政務を委任することを発表した。この式の翌日、ガンガダール・ラーオは亡くなり、ラクシュミーは19歳で未亡人となってしまった。

ラクシュミーは、既婚者の印であった髪の分け目につける朱色の粉を落とし、腕輪もアンクレットも取り外し、白色のサリーを身にまとって喪に服した。しかし、その豊かな髪を剃ることは拒否した。今やジャーンシーを治めるのは、19歳の未亡人!イギリスはおろか敵対する藩王国も、今や好機とジャーンシーを虎視眈々と狙っていた。

そして、ジャーンシーの大臣らの悪い予感は的中する。イギリスは、ジャーンシーの国王が存命中に養子を迎えても、東インド会社の本社であり、インドにおけるイギリスの意思決定機関のインド総督府の承認なしには認めないと告げた。イギリスに忠誠を尽くすことで、インド総督から得られた領土にいる藩王や部族は、その養子を後継者と認めることはできないというのだ。国王の個人財産は、子供の保護者であるラクシュミーに相続されたが、国の相続は認めていないということだ。当然、ラクシュミーはこの決定に異を唱える。周辺の国々は養子を認めらえている。なぜ、ジャーンシーは認められないのか。ラクシュミーは何度も何度もインド総督府に抗議文を送ったが、遂に回答がくることはなかった。

6月1日付で、ジャーンシーは、その王宮以外の公共の建物は総督府の財産となり、城はインド第12歩兵連隊、ベンガル連隊の第14独立騎兵隊の兵舎となるため、明け渡すよう言い渡された。住民にもイギリス政府の臣民として行動することが布告され、暗にダモダール・ラーオが王位を回復することはないことを知らしめた。そして、ラクシュミーはジャンシーからの税収入がなくなるため、年金を受け取るよう迫った。だが、ラクシュミーはジャーンシーの接収自体を認めてはいないので、年金を受け取らないと退けたものの、その年金から、それまでのジャーンシーの負債、つまり、亡き国王の負債を支払うようイギリスが追い打ちをかけた。

ラクシュミーは叫んだ。

“ मेरी झाँसी, नहीं दूँगी !!”

「私のジャーンシーは渡さない!!

メーリージャーンシー、ナヒーンドゥーンギ!!」

このとき、イギリス領ブンデルカンド州とレワー州が、ジャーンシーの管轄権を奪取しようと互いに競い合っていた。ラクシュミーは、ヴァーラーナシーへ戻ることも考えていたが、イギリスは何とかジャーンシーを穏便に手中に収めようと、ラクシュミーをジャーンシーに引き留めた。

剣ではなく法で戦うラクシュミー。

ラクシュミーは、他に打つ手はないかと模索していた。すると、東インド会社相手に裁判で勝訴した弁護士がいるという噂を聞き、この弁護士に相談することを思い立つ。彼の名前は、ジョン・ラング。現在では、ラクシュミーの様子を詳細に記した唯一の白人として知られている。

ジャーンシーの王宮から招待され、謁見の間へ訪れた時。後ろに置かれたパルダー(幕)から、ラクシュミーに話しかけられ、一瞬振り向いて捉えたその姿は、白色のモスリンのサリーを身に纏い、知的な顔をヤリングが飾っていたという。彼はラクシュミーに、ジャーンシーの総督ではなく王位を嘆願し、東インド会社が提案する年金を受け取ってはどうかと告げたところ、ラクシュミーは再度、「私のジャーンシーは渡さない」と告げた。ラング弁護士は、訴状を書き上げ、6月8日にインド総督府へ送付した。後日、総督府から回答がきた。そこには、総督と参議会が訴状内容について慎重に検討した結果、訴状内容には誤りがあり、インド総督府の適正な決定を覆すに足る十分な根拠があるとは認められず、よって訴えは却下あると書かれていた。この書簡の日付は6月9日であった。その後、イギリス本国で開かれた東インド会社の役員会でも、ジャーンシーの世襲について撤回はないとの回答であった。過去、数回にわたってイギリスとの間に結んだ条約は、イギリスの都合の良いように解釈され、こうして無視された。

ジャーンシーのイギリス統治は、街中でも騒ぎの引き金となった。イギリス人が牛を食したいがために、牛の屠殺禁止を解禁したのだ。ジャーンシーには、ヒンドゥーもムスリムも住んでいたが、牛の屠殺は禁止していた。ジャーンシー王家ネワルカー家もヒンドゥーのブラフミン家系であったため、牛の屠殺禁止の解禁などありえなかった。さらに、イギリス人が税収を握ったため、村の中で多くの信仰を得ていたラクシュミー寺院への費用が充てられなくなるなど、民衆の不満も次第に高まっていった。

色彩豊かで、花柄ペイントが乙女チックで可愛らしい(著者撮影)

インド大反乱の勃発。

1857年5月10日。インドにとって転機となる事件が起こる。ジャーンシーから約200km離れたメーラトで、イギリス軍として雇われていたインド兵(シパーヒー)が蜂起した。彼らが使用していたエンフィールド銃は、薬莢を使うにあたり、牛や豚の脂を塗った雷管を口で嚙み切る必要があり、ヒンドゥーとムスリムの禁忌を犯していたことが判明したのである。このことについて何かしらの対応をしてほしいと訴えたインド兵の嘆願は聞き入れられず、従わない兵は、厳しい刑罰を受けた。次第にインド兵の不満は募り、ついに反乱を起こしたのである。この反乱軍はメーラトからデリーへ移動し、デリーを占拠していた。

その一か月後。ジャーンシーに駐在していたインド兵もこれに呼応し、第12連隊の第1中隊が、城の一部を占拠した。ジャーンシーに住むイギリス人の身にも危険が迫り、城へ逃げ込んで反乱軍に応戦したが、城は完全に包囲されてしまった。城へ逃げ込んだイギリス人たちは、ラクシュミーに城から脱出させてほしいと嘆願したが、ラクシュミーにそれを手助けできる術は何も残っていなかった。他方、英雄気取りでラクシュミーの前に現れたインド反乱軍は、支援のために銃と財産を要求した。ラクシュミーは、ジャーンシーから速やかに立ち去ってもらうことを条件に、大砲4門、象2頭、宝石を譲り渡した。城に逃げ込んだイギリス人たちは、正義の名に酔いしれたインド反乱軍によって殺されてしまった。ジャーンシーで、このような虐殺が怒ったことに、ラクシュミーは憤慨したという。そして、この事件がイギリスにとって、ラクシュミーを捕らえる格好の口実となってしまった。

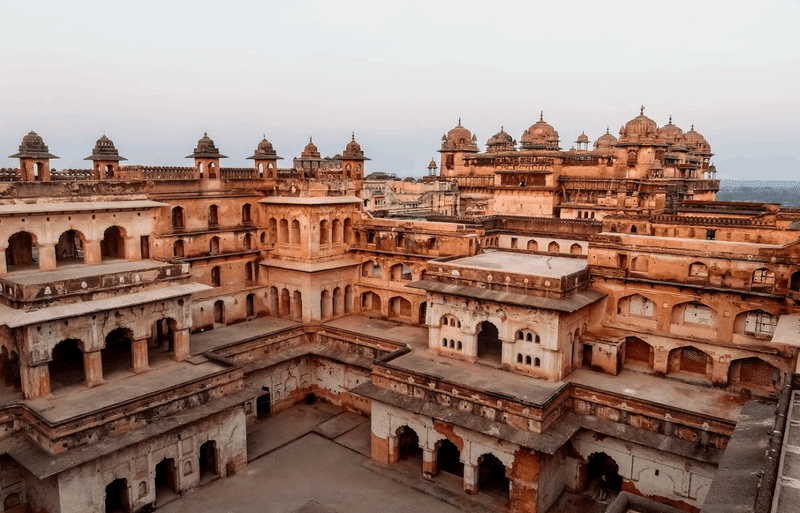

ジャーンシーの敵は、イギリスだけではない。その年の10月には、隣国オルチャの国の首相ナス・カーンがジャーンシー侵略を企て、オルチャ軍1万人を進行させたのである。ジャーンシーはかつて、オルチャの支配下にあったが、マラーターの最後の宰相がムガル帝国と戦った際の戦利品として、ジャンシーを与えられ、統治していたのである。ラクシュミーの戦略で、ジャーンシーの東からバンプール部隊がオルチャ軍を挟み撃ちにし、オルチャ軍を撤退させることに成功させている。

かつて、オルチャの住民が西に広がる街を見て「影のよう(ジャーン・シー)」と呼んだ街は、近くて遠い王国となった。

ジャーンシーにイギリスの手が伸びる。

どうしてもジャーンシーを手中にできないイギリスは、遂に百戦錬磨のヒュー・ローズ将軍にジャーンシー陥落を命じた。ローズは1858年1月にボンベイに着くと、インド中央野戦軍を率いてジャーンシーへ向かった。イギリス軍がジャーンシーへ向かっていることを知ったラクシュミーは、選択を迫られていた。これからやってくるイギリス軍を迎え撃つか、和平を結ぶか。イギリスは彼女を捕らえ、ジャーンシーでのイギリス人虐殺について裁判にかけ、絞首刑に処そうとしている。和平を結んだとしても、ラクシュミーは殺されることになっていた。23歳のラクシュミーは心を決める。どちらを選んでも死からは逃れられない。それであれば、ジャーンシーのために戦って死ぬことを選ぶ…と。

こうして、両者の戦いの火ぶたは切って落とされた。3月24日、ジャーンシー城への砲撃が始まった。城の南側には巨大な砲台が設置され、そこから応戦した。城内では女性も弾薬運びを引き受けていた。踊り子でもあり、ラクシュミーの女性騎兵隊の一員でもあったモティ(「真珠」の意味)は、巧みに大砲を操った。しかし、4日間の集中砲火を浴びた砲台は、次第に崩れ始める。しかし、強固な城壁は崩れない。イギリス軍も砲弾が尽きて、夏の到来を感じる3月の暑さで兵の3分の1が動けなくなってしまった。

5日目、ジャーンシー軍にとって、待ちに待った援軍がやってくる。ラクシュミーとビトゥールでともに訓練を重ねたタチーヤ・トーペが、援軍を率いて、チャルカーリからジャーンシーへやって来た。タチーヤはこの頃、神出鬼没で反乱軍を率いては、イギリス軍を奇襲攻撃していた。2万人の兵と18ポンド砲を率いて、イギリス軍を挟み撃ちにし、一斉に殲滅する予定だった。しかし、タチーヤ軍は、イギリス軍の反撃が始まると、雲の子を散らすように退却してしまった。タチーヤ軍は人数こそ多かったが、訓練された兵士はわずか8%しかおらず、指揮命令に従って敵を打つということも徹底されていなかった。

いよいよジャーンシー城にイギリス軍が侵攻を開始した。ローズ将軍はジャンシー市街の16歳以上の男子は殺すよう命じた。街中へ通じる東の城壁から、イギリス軍は攻略を試みた。それでも、勇猛果敢なジャーンシー軍は、男性も女性も抵抗を続ける。兵の装備はタルワール(サーベル)と火縄銃であったが、日本の織田信長の「三段打ち」さながらに、充填作業を終えた兵が前進して発射することで、連続発砲を可能にしたという。他方、イギリス軍が所有していた最新のエンフィールド銃は、暑さのため金具が焼き付いて動かなくなり、まったく役に立たなかった。しかし、次第にジャーンシー城は押され、敗北が濃厚になった頃、ラクシュミーをはじめパシュトゥーン兵を含む数名の先鋭部隊が、脱出を試みる。どのように脱出したかは諸説あるが、逸話として有名なのは、彼女がダモダール・ラーオを背負ったまま、馬で城から飛び降りた姿である。現在も、飛び降りた城壁が残っているが、その傾斜はきつく、飛び降りた話は信じがたい。その後、ジャーンシーのために命を捧げると決意した兵は、文字どおりジャーンシー城とともに、イギリス軍の手に落ちていった。200名のパシュトゥーン兵を束ねる砲手指揮官ガラム・ガウス・カーン隊長も、恋人モティとともに砲弾に倒れた。4月3日のことであった。

敗走。

ラクシュミーら一団は、タチーヤの兵器庫であるカルピー城に到着し、反乱軍と合流する。ジャーンシー軍は60人になっていた。早速、次の決戦について議論が交わされた。カルピー城はジャーンシー城ほど強固ではなく、重要な兵器が保管されているため、カルピーとジャーンシーのほぼ中央にあるコンチで、イギリス軍を迎え撃つこととなった。5月6日、ついにコンチにイギリス軍がやってきた。しかし、誤算があった。イギリスは南からくると守備を固めていたが、真反対の北西からの侵攻してきたのである。イギリス軍は多くのエンフィールド銃を欠き、酷暑のため万全の状態ではなかった。しかし、カルピーが控えているという油断があったのか、反乱軍は早々に退却を決めてしまう。

イギリス軍も先手を呼んで準備をしていた。ローズ将軍は、マドラスから前進しているマクスウエル将軍のラクダ部隊とシーク教徒部隊と合流。5月22日の早朝、ローズ将軍がカルピー城の攻撃開始を命令した。反乱軍も城から飛び出して、これを迎え撃った。ラクシュミーは、パシュトゥーン兵らを率いてイギリス軍の砲兵陣地5メートルまで近づき、砲手を狙い撃ちにした。カルピーはヤムナ川を背にしており、もはやここが防御線で後に引くことはできなかった。最後まで、ラクシュミーは、兵を鼓舞し、戦いに身を投じていたという。しかし、この激闘も長くは続かなかった。次第に反乱軍の勢力は弱まり、散り散りにカルピーを後にした。ついに、カルピーもイギリス軍によって陥落し、ローズ将軍も、これで反乱軍は二度と蜂起できないだろうと確信を抱いた。イギリス軍は所望していたジャーンシーを手に入れ、反乱軍を壊滅に追いやったのだ。

ここでも、ラクシュミーら一部反乱軍は生き延びた。そして、諦めてはいなかった。残った兵士600人を引き連れて、次の戦いの基地となる城を探していた。そこで彼らが向かったのは、この地域では難攻不落として有名なグワーリオール城であった。彼らは、ジャローンを経てグワーリオールへ続く道をたどった。グワーリオール城は、その強固な城塞もさることながら、武器なども豊富にあり、グワーリオール軍も非常に優秀であることで知られていた。ただ、ひとつだけ懸念事項があった。グワーリオール藩王シンディア家は、根っからのイギリス擁護者で、反乱軍からの協力要請の手紙に見向きもしなかった。グワーリオールへ向かったところで、銃口が彼ら反乱軍に向けられる可能性も大いにあった。

最期の決戦。

6月1日、グワーリオールから東へ3kmの地点にある軍営モラールにいた反乱軍のもとに、グワーリオール軍がやってきた。当初、両者間には緊張が走っていたが、ラクシュミーが姿を現すや否や、多くのグワーリオール軍が反乱軍に呼応し、イギリスに反乱を起こす準備があることを示した。ラクシュミーと同年代のグワーリオール藩王ジャヤージー・ラーオ(彼も養子である)は、この姿を目の当たりにし、親衛隊を率いてグワーリオールにすら立ち寄らず、イギリス軍の助けを求めて一路アーグラーへと走り去った。グワーリオール軍は以前にも藩王に反乱を起こしたことがあり、イギリスに味方する藩王に不満を抱いていた者も多かったようだ。このことは、当然、イギリス軍を率いるローズ将軍の耳にも届いていた。グワーリオール城が反乱軍の手に渡ることは、イギリス軍がもっとも恐れていた事態であった。その渦中に、ラクシュミーがいたとは!

こうして、グワーリオール城はラクシュミー率いる反乱軍に無血開城された。6月3日には、絢爛豪華な場内で大謁見の式典が開かれ、反乱軍は昼夜問わず宴を開催し、難攻不落の城を手に入れたことに酔いしれていた。しかし、ラクシュミーは、次の戦闘準備もしない兵士らを冷ややかに見ていた。そして、周辺からの援軍に応じる藩王がいないことに落胆していた。彼女は自身のジャンシー部隊をはじめとする兵士を集めて、次の戦闘に備えての訓練を開始した。グワーリオール城も万全ではない。南側に横たわる小高い丘をイギリス軍が占領すると、丘から眼下に広がるグワーリオール城に向けて大砲を放つ可能性があったためである。これだけは避けなくてはならない。次の戦略は決まった。小高い丘を越えたコタ・キ・サライへ向かって、イギリス軍を食い止める。

イギリス軍も反乱軍のグワーリオール入城の一報を受けて、一斉に進軍を始める。コタ・キ・サライよりも、さらに南にあるアーントリーで、スミス准将とオール中佐が合流し、ひと丘超えた先に広がるコタ・キ・サライでの戦闘に備えた。ローズ将軍も反乱軍の後を追うように6月16日にモラールを占領し、グワーリオール城へと進軍を始めていた。

6月17日早朝、ついにラクシュミー率いる反乱軍とイギリス軍が衝突。グワーリオール城への進路をめぐって、激しい戦いが繰り広げられた。反乱軍は丘の上から、イギリス軍に砲弾を浴びせかけた。しかし、イギリス軍の第95連隊、第20ボンベイ連隊の攻撃により反乱軍の砲火は沈黙してしまい、第95連隊は歩みを進めてきた。コタ・キ・サライとラシュカルで攻防が続く。イギリス軍は反乱軍であろうがなかろうが、16歳以上のインド人は切り捨てていった。ラクシュミー率いる部隊は、第8軽騎兵連隊とクリミア半島から来たばかりのアイルランド騎兵部隊を襲撃した。鮮やかに敵陣へ切り込むラクシュミーの手綱さばきは、イギリス軍を震撼させた。軽快に戦場で身を躍らせるラクシュミー。彼女はマラーター騎兵のコスチュームを身に纏い、刀傷を負いながらも、馬から降りて、イギリス軍騎兵隊と刀を交えていた。そのとき、銃口が彼女に向けられた。ついに、ラクシュミーは銃弾を受け、刀を振るうことができなくなり、味方の手を借りてグワーリオール城下にあるプール・バーグに避難した。

ラクシュミーは瀕死の重傷を負っていた。彼女は、亡骸とてイギリス軍に渡すまいと、僧侶に火葬するよう託けた。こうして、ラクシュミーは「花園(プール・バーグは花園の意)」で息を引き取り、23歳という美しい盛りで人生の幕を閉じたのである。

解説

と、ここまで彼女の生涯を振り返ってきたが、ジャーンシー攻略以降のエピソードは「神話」と考えられている。当時の東インド会社から本国へのレポートを見ると、実際にはジャーンシー城に侵攻したイギリス軍によって、ジャーンシーで殺害されたとのことだ。

ローズ将軍が、グワーリオール作戦の報告書で「ジャンヌ・ダルク」と称し、讃えている。これが、ラクシュミーが「インドのジャンヌ・ダルク」と呼ばれるようになったきっかけだろう。

しかし、振り返ると、ジャンヌ・ダルクとの共通点は「女性で、多くの兵を導き、鼓舞した」ということ以外は、まったく異なることがわかる。

農家で生まれ、文字すら読めなかった少女が、ある日突然、神の啓示を受けて城へ赴いて奇跡を見せつけたジャンヌ・ダルクとは異なり、ラクシュミーは、元々藩王に仕える家柄に生まれ、幼いころから文学や剣術などを学び、一国の王妃として政治も戦略も自ら執り行っている。戦略についても、周囲の地形を熟知しての作戦や援軍を使っての作戦など、非常に論理的に展開していたことがわかる。

また、ラクシュミーはその強さから好戦的な人物だと思われがちだが、実際には平和を好む人物であったと思われる。インド総督府への嘆願書を送り続けたことが、それを表しているのではないだろうか。彼女が先手を切って戦闘を展開したのも、時間を与えればイギリス軍が圧倒的優位となるため、反乱軍には奇襲攻撃で、一歩先んじた攻撃でしか勝機がなかったためである。

インド本国でもラクシュミーはしばしば神格化されているが、決して奇跡を起こしたわけではない。彼女自身の弛まぬ鍛錬とジャーンシーを愛する気持ち、そして、十分な援助が受けられず孤軍奮闘をするほかなかったのである。これは、実際にはジャーンシー城でイギリス軍に命を奪われていたとしても、覆ることはないだろう。たとえ、ラクシュミーはむしろ民衆に親しい存在であった。

日本でもチャンネル銀河にて放送中

#世界史 #インド #ラクシュミー・バーイー #ジャンシー #ジャーンスィー #ジャーンシー #ベナレス #ヴァーラーナースィー #ヴァーラーナシー #マニカルニカ #ラクシュミバーイー #ラクシュミー #FGO #フェイトグランドオーダー #オルチャ #グワーリヤール #グワーリオール #インド大反乱 #ジャンヌダルク #ジャンヌ・ダルク #インドのジャンヌダルク #インドのジャンヌ・ダルク #ガンガダール・ラーオ #ダモダール・ラーオ #年の差婚 #大英帝国 #東インド会社 #イギリス帝国

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?