私論 エリオット波動理論の良し悪し その2

初めにお断り:エリオット波動について私的な感想を述べます。全く個人的な意見です。ここで学術的な論争をする気はありません。私の考えを誰に押し付けるものでもありませんし、私の意見が正しいと主張するものでもありません。

今、僕のいる場所が望んでいるものと違っても悪くない きっと答えは一つじゃない の巻

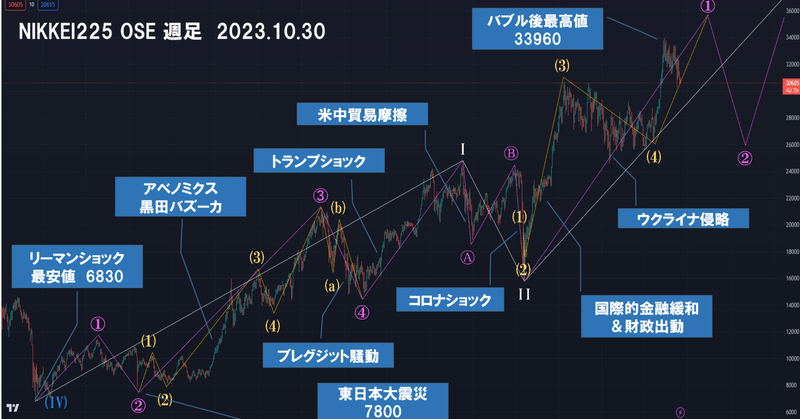

前回、エリオット波動理論の良い点を書いた

もちろんどんな手法でも良いところもあれば欠点もある

エリオット波動も魔法の杖ではない

エリオット信者といわれる人は、以下の課題点に納得せず、それはお前のカウントスキルが未熟なだけだろうとおっしゃる人もいるやもしれないが、波動カウントを細かいところまで厳密に見てカウントを精緻化したとしてもそれで儲かるわけでもなく

私は単なる相場のトレンド理解のための一つのツールにしかすぎないと思うわけです

私はエリオット波動理論が好き、しかし実際の売買に利用していないと、その1で書いた

その理由を書きたい

本理論の短所は、実はこの理論の長所と裏腹なのだと思う

1.複数の未来の予想シナリオが描けてしまう

例えば、下記のような五波動構成の急落からの反騰があったとしてそれが五波動構成のように見えたとしょう。

さて、あなたはその後どのような未来予想をするだろう

一見上昇の五波動構成なのだから相場転換

ここからは上昇なんでしょと考えるのがまあ自然というか期待

よってまず第一に考えられることは、これは新たなブルーラインレベルの上昇の1波を形成したのではないかという予想

この場合は、もちろんこの後三波動構成の2波は1波のボトムを切ることなく反転し、3波の急騰を迎えることになる

この場合、買っておけばいずれ急騰するんでしょという波形

しかし、これのみが想起されると思っていると落とし穴

そんなに単純なことはむしろまれ

後から見ると、うーんそんなことだったのかと思うことしばし

例えば、もう一つの予想図として、この上昇五波動が実は大きな五波動構成の急落の第2波中のA波だった場合

2波は5-3-5のジグザグ構造をとることが多く

この後起こる暴落の予兆といったところ

よって、五波動構成であげたから、さあ買いだと入ったら

恐怖の大魔王出現で思いっきり引かされるパターンとなる

まあ、1波のボトムを切った時点で最低でも手終わないとね

これもよくあることだが、下降五波動のあと五波動構成で戻したが、急騰するわけでもなく急落するまでもなく、なんかもみ合うパターン

大きな五波動構成の第四波で起こり勝ち

この場合、順張りで入る人(私も含め)は気を付けないと往復ビンタでやられることがある

また、トライアングルは案外長い時間をかけることがおおく

「一体いつまでもみ合ってるんだ!」と嫌気がさすこともしばしば

このケースも終わってみればなんだトライアングルかとわかるが、波中にいるとわからなくなることがあって、やられがち

さらに、トライアングルかと思っていたら、ダブルスリー、トリプルスリーなんていうさらなる複雑系もある

つまり私が言いたいのは、エリオット波動というのは、未来の予想シナリオが複数書けてしまうことから、変に「ここは上昇だろう」と思い込んでしまう可能性があるということ

もちろん、なんの目算もなくやたらめったら買ったり売ったりするよりはましだけれども、思い込むのも危険ということ

2.上値、下値の予測に振り回される

これも重要なエリオットの利点ではあるが、間違うと課題ともなる

そもそも、意識されるポイントとして示した0.236、0.382、0.5、0.618、0.786、1、1.382、1.618、2.618、3.618、4.236に一体全体なんの論理的根拠があるのやら

黄金比率や自然の法則などというが、根拠意図するのは脆弱すぎる

相場を左右する力があるほどの資金力がある人達がエリオット波動の心棒者であって、必ずフィボナッチで売り買いの仕掛けをしてくるというのならまだしも、そこで反転するのが「波形的に美しい」からというのはいかがなものか

それでも、波形を眺めていてフィボナッチリトレイスメントを引きたくなるのは、とにかくなにがしかの目安が知りたい「人間のさが」といったところか

私も、週刊の波動予測で下値めどや上値めどを書くことが多いが、それによってだれかの相場観を狂わせてしまっていないか、心配にはなる

3.時間軸による波動のパターンが重なるので誤認する

これも本当によくある

上記の一番初めにだした波形で、初めの下降は五波動構成と書いたが、実は三波動構成で第一波、第二波としていたのは誤認で、実はA波とB波であって、そこからのC波が五波動構成でしたという結末

五波動構成か三波動構成かの違いは、波動パターンを読む際には非常に大きなポイントで、つまり大きな流れに沿う推進波なのか、大きな流れに逆行する修正波なのかを読み違えることになるからだ

しかしこれも、その途中で見極めることは不可能と言っていい

ここまで長々と書いたが、エリオット波動理論の大きなポイントは

エリオット波動理論は後講釈で決まる理論だ

ということ

つまり色んな解釈があっても、その波の途中ではどれが正解か不正解かわからず、大きな結末がついてから、ああこれはこういうパターンだったのねと後で納得する次第というわけだ

従って、あくまで私論だが、エリオット波動理論を突き詰めるということは単に後付けでカウントを当てはめることを一生懸命頑張っているわけで、それを頑張ったとしても、その場面で儲けることは難しいということ

以前、マイルールの作り方で私の設定基準を述べた

マイルールは

1.定量的に測れるか

2.「まぎれ」がない手法か

3.過去検証できるか

である

これに照らし合わせるとエリオット波動理論は

1.定量的に測れるか ⇒△

2.「まぎれ」がない手法か ⇒✖

3.過去検証できるか ⇒✖

となる

例えば、上昇の38.2%押しで必ず買い指値を置くというような定量性は見込めるが、幾つもの波動パターンが想起される段階でそこには必ず主観が入る(まぎれ)わけで、五波動構成か三波動構成かの思い込みは相当危険である

さらには、その場その場の解釈を伴って売買する以上、後々、その場の判断に根拠となる波動解釈はなんであったか、その際の成功確率を過去検証することは不可能だと思う

よって、私はエリオット波動理論は好きだし、波動の理解としては重宝するが、実際の売買ルールには採用しないということになる

しかし、まったく使い物にならないかと言われると

使おうと思えば使える方策もあるかもと思う(知らんけどww)

私は採用しないが、エリオット波動理論を使って売買する案を

次回、提案してみたいと思う

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?