#01通信制大学の今は昔|通学と通信

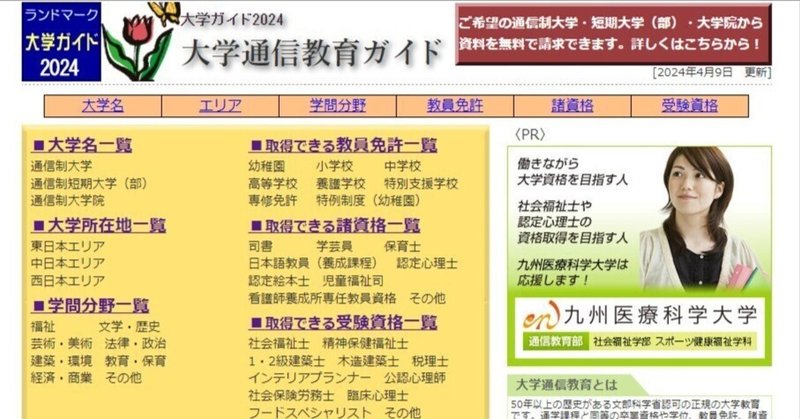

図 大学通信教育ガイド(2024)

まとめ

今は昔、日本の教育界には、通学制と通信制という二つの学びの形がありました。通学制では、学生たちは毎日学校へと足を運び、教室で教師から直接教わるのが常でした。一方、通信制では、学生たちは自宅で学習し、時折キャンパスや指定の場所に集まって授業を受けることがありました。

時が流れ、世の中は大きく変わりました。技術の進歩により、インターネットが普及し、遠隔教育の質が向上しました。これにより、通学制と通信制の境界は次第に曖昧になり、両者の垣根は徐々に小さくなっていきました。

かつては、通学制の学びが主流であり、通信制は特定の事情を持つ者たちに限られていました。しかし、現代では、多くの学生が自分のライフスタイルや学習の好みに合わせて、通学制と通信制の要素を組み合わせたハイブリッドな学び方を選ぶようになりなんとなむ語り伝へたるとや。

その歴史は法政大学から

日本の通信制大学の発祥は、1947年の大学通信教育部の制度化にある。学校教育法には「大学は、通信による教育を行うことができる」(第84条)とあり、1950年に、正規の大学課程として認可されたのが5校。戦後の教育改革の過程で導入されたアメリカ的な制度の一つである。これが日本の通信制大学の始まりだ。1983年、世界的にも早く放送大学が設置された。この時までに通信教育部は12校まで増加していた。

※当初5校は法政大学、慶応義塾大学、中央大学、日本女子大学、日本大学。

1991年、大学設置基準の大綱化で増加が始まり、2007年には40校にまでにまった。この間に、学生数は20万人を超えた。しかし、その後の学生数は逓減し、正科生は16万人(大学生全体の6.1%)ほど、大学数も44校に過ぎない。※44校の57%が関東、その7割が東京に集中している。

役割は勤労学生から中高年のリカレント教育へ

通信制大学の学生の年齢別の学生数の推移をみてみると、従来は多数派を占めていた 23歳から39歳の学生が顕著に減少を続けているのに対して、40歳以上、50歳から60歳以上の学生は増加を続けている。勤労学生の減少に対して、中高年、さらに大卒者へと入学対象が拡大して、従来の勤労学生を念頭においた「高等教育の機会均等」から、様々な世代の学びのニーズに対応する「リカレント教育」の提供へと通信制大学の役割が大きく変化していったことがわかる。ほかに、18歳から22歳の若年学生の伸びが25歳から29歳の減少を補っているのがわかる。これは通信制高校の拡大、大学中途退学者の再入学先としてのニーズが背景にあるものと推測される。

通学制と通信制の垣根は徐々に小さく

現行制度では、通学制でも卒業単位の半分程度、通信制では全単位が遠隔授業のみで実施することがきる。※1998年の大学設置基準改正

通学制大学では、卒業要件124単位のうち、60単位(従来30単位だった)までは遠隔授業が可能。残り64単位の対面授業の半分未満なら遠隔授業を用いることができる。

通信制大学は、卒業要件124単位の全単位を遠隔授業のみで実施することが可能。※2001年の大学設置基準改正

2002年、通信制大学に博士課程を置くことが可能に。

※コロナ禍の遠隔授業で教務と教員間で大問題に

現行の制度では、通学制と通信制の違いは校舎等の施設の面積基準の相違くらいに縮小している。

よくできたまとめ

参考:通信制大学の概要がわかるサイト

入学目的は従来の大卒学位から「資格取得」へ

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?