『戦場のメリークリスマス』の素晴らしさを考えてみたい

少し前に『20240424』というテーマで戦場のメリークリスマスに触れることができたが、この映画の素晴らしさをもう少し感じてみたいと思う.

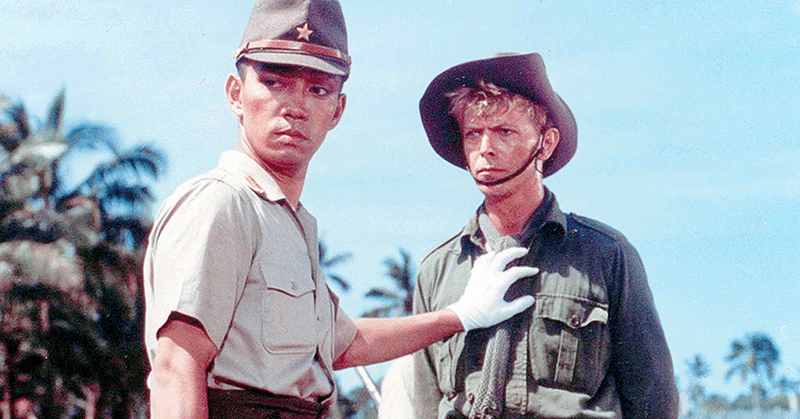

坂本龍一演じる「ヨノイ大尉」とデヴィット・ボウイ演じる「ジャック・セリアズ」による戦時中のジャワ島を舞台とした映画は今は亡き小島渚監督によって手がけられた.今は亡きと書いたが大島渚監督だけでなく坂本龍一もデヴィット・ボウイもこの世にはもういない.映画のストーリーは歴史の1ページだったが、映画自体も歴史の1ページになってしまった.

この映画の特徴を考えると真っ先に出てくるのが「同性愛」という言葉だろうか.

映画冒頭に朝鮮人軍属のカネモトの切腹から始まり原因はオランダ軍兵士のデ・ヨンとの性行為が問題だった.他にもヨノイ大尉のセリアズに対する思いは他の兵士とは違った感覚を覚える.さらに映画のストーリーには一切、女性が登場しないのも特徴的だ.

まず感じるのは、映画に戦争的な要素は一部分であって戦争が主題の映画ではないことだ.(戦闘シーンが出てこないのも理解できる)

「同性愛」と聞くと現代人は「多様性」という感覚を持つが、「同性愛」は一種の言葉であって実際に存在するのは「愛」な気がする.この映画が持つのは愛国心でも政治性でもなく、人と人が織りなす関係性の愛だと思う.

ラストシーンには、ヨノイ大尉にセリアズが頬にキスを場面が描かれているが、これは同性愛的な表現ではなく、セリアズがヨノイに対する愛の表現だと理解できる.少し理解しづらいが、ここまでのヨノイの行う非人間的な行動は許されるものではなく、倫理観はないと感じられる.そこにセリアズがキスをすることで「ヨノイ、人間の心を取り戻せ」と言いたいのでは.と解釈することができる.

要は同性愛的な愛情表現ではなく、相手に対するリスペクトや希望の「愛」なのである.

原作は南アフリカ共和国の作家「ローレンス・ヴァン・デル・ポスト」によるもので自身の体験談に基づく短編集で、『影の獄にて』[20]収録の「影さす牢格子」(1954年)と「種子と蒔く者」(1963年)が基だと言われている.

そのためインドネシアのジャワ島自体に文化的な意味は存在しないと思われる.

それよりも題名の「Marry christmas for Mr Lawrence」のMerry christmasに注意がむくのではないだろうか.何故ここでクリスマスなのか.

僕の解釈だとここには文化的な共通認識があると感じ取れる.「メリークリスマス」が世界共通の文化であり日本における価値観とヨーロッパにおける価値観の共通理解が「メリークリスマス」にあるのだ.作中にヨノイが早朝から真剣で稽古をする場面があるが、捕虜たちは一切関心は示さず逆に恐怖を感じている.

しかしクリスマスは特別な日という理解は世界共通であり、ハラ軍曹がローレンスとセリアズの解放の際にお酒を飲んで酔っている場面は正に共通の価値観を持っていると解釈できる.

ここが文化的な共通認識を感じられる部分だ.

この文化的な共通認識を使った人の壁を乗り越えようとする場面がラストシーンの原軍曹がローレンスに対し大声で「ローレンス メリークスマス メリークリスマス ミスターローレンス」にあると思う.

先ほどクリスマスの日にローレンスとセリアズを釈放した場面を述べたが、その際にハラは自身を「ファーザークリスマス」と言っている.これは自分を“釈放を与えたサンタクロースだ”と言いたいに違いない.

しかし最後のメリークリスマスはローレンスに対する友情表現のメリークリスマス.自分の最期に会いに来てくれた唯一の人間という印象を受ける.これに対する贈り物の感謝としてのメリークリスマスではないだろうか.

ここにハラのローレンスに対する友情表現が伺えるのが面白い.メリークリスマスが世界共通の認識を利用することで人の壁(文化、思想、愛国心)を超えるメッセージ性を感じることができる.

この映画が持つのは「同性愛」的な要素ではなく、人間の人間に対する「愛」であり、メリークリスマスが中心となって伝えようとしているのが感じられる.最後に言うならばこの映画は今後も不朽の名作として時代を駆け抜けていくだろうということである.

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?