テート美術館展(国立新美術館) | 感想

テート美術館展に行ってきました!

英国を代表する国立美術館テートから「光」をテーマにした名品約120点が一堂に!とのことで、光とアートを巡る200年を体感してきました。

今回、一番びっくりしたのはほとんどの作品が撮影OKだったこと。ありがたいですね…!

1部屋目から、今回の目玉であるジョゼフ・マロード・ウィリアム・ターナーの絵が続きます。

生涯を通して自然を描くことに熱中したターナーの、淡い光と色で表現された世界。気難しく人と会うことを拒んだ晩年の作品と思えないほど、穏やかで温かな色合いに驚かされました。

(ゲーテの理論ー大洪水の翌朝ー創世記を書くモーセ)

また、初めて知った画家、ジョセフ・ライト・オブ・ダービーの絵も素敵でした。

イギリスの先駆的な実業家と親交があり、当時は絵の主題として敬遠されていた科学技術に興味があったよう。強い明暗を表現するキアロスクーロという技法が用いられています。

今回の展示の中で一番好み。

また、壁一面の版画にも圧倒されました。

ジョン・コンスタブルはイギリスの風景の中で移ろう光に魅力され、版画家ディヴィッド・ルーカスと協力して22点からなる連作を発表しました。メゾチントという滑らかな濃淡で表現される風景は、近づくほどにその緻密さに驚かされます。

エドワード・コーリー・バーン=ジョーンズも初見。ラファエル前派兄弟団の影響を受けており、以下の絵は中世フランスの愛の詩を14世紀に翻訳した『薔薇物語』を主題にしています。

彼は後にウィリアム・モリスと立ち上げたモリス商会のデザインにも影響を大きく与えているとのこと。横3mと、大迫力です。

そして、印象派といえば、クロード・モネ。

2作品が来ていました。光と自然、といったらモネの得意分野ですよね。

ポプラ並木の絵は、特注の平底の船に乗って描かれたとのこと。この木々が伐採されると知り、自費で阻止したようです。

また、絵がぐるりと壁にかけられている中、中央に置かれた金属の穴の空いた箱が。

覗き込むとたくさんの丸、丸、丸、、、。

鏡面反射を活かしたこの作品は、見ての通り草間彌生のもの。

また、20世紀始めから描かれるようになった、室内の絵も展示されていました。

ウィリアム・ローゼンスタインは家族や友人の肖像画を多く描いています。フェルメールの光の描き方を取り入れたという柔らかな光が差す光景は、不思議なほど静かで穏やかな空気が溢れる絵でした。

そして今回の展示の面白いところは、テーマの通り現代の方々の作品も多く展示されているところ。絵のみならず、さまざまな形態で鑑賞するのが楽しかった!

デイヴィッド・バチェラー

暗い部屋に足を踏み入れるとさまざまな光が映されているもの、真っ青なステージなどなど。時間指定での展示もあり、2度、3度訪れることで網羅できる仕組みのようでした。

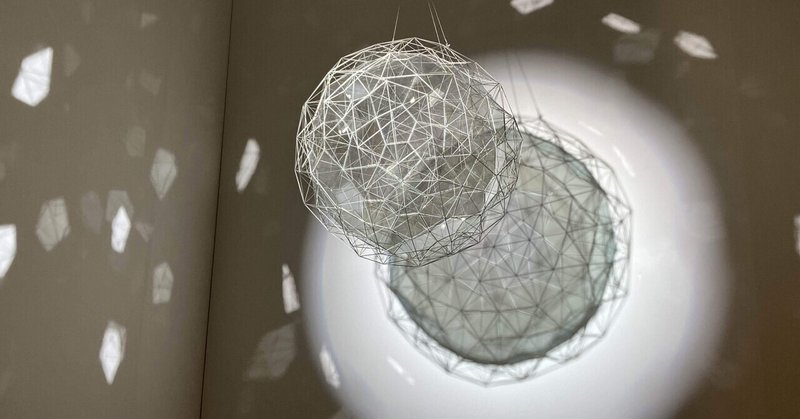

最後に、出口付近で一番楽しみだった作品。

デンマーク生まれのオラファー・エリアソンがパリのルイ・ヴィトンでの個展「コンタクト」に出展したものです。

写真だと分かりにくいのですが、とても大きく、絶えず光をきらきらと反射して回転しています。社会的包摂の一形態である「接触(コンタクト)」を提案したものとのこと。

とてつもないボリュームの企画展でした。

図録も買って大満足!

そういえば、今回ちょうど新国立美術館で目にすることができた作品が、ほかにもありました。

こちらは乃木坂駅から美術館へ向かうエスカレーターの途中で見られた作品。

渡辺篤さんは、ひきこもりの当事者や孤立感を感じている人との協働制作が注目されています。ずっと気になっていたので嬉しかった〜!

22年から始まった美術館のパブリックスペースを使った小企画シリーズ「NACT View」だそう。

(本人が10時間、渋谷駅前に立ち続けた作品)

東京展は10/2まで。

その後は大阪中之島美術館で10/26から展示されるそうです。機会がありましたら、ぜひ。

行った方は感想を教えてください〜!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?