ねぇねぇ、デーツって食べたことある?

サウジアラビアにこんなことわざがある

どんなに旅をしても手に入らない財宝がある

結構前にゴミ箱に捨てたはずのネタについてこれから書こうと思う。酔ってる時にゴミ箱を漁ってこの題名の原稿を見つけ元に戻した上、なぜか分からないが優先順位を高くつけられており、今のタイミングで訳もわからず執筆に取りかかっている。どんな意図があったのか、過去の自分との決闘である、望むところだ。ところで問いたい、デーツって食べたことある?、と。

上の写真は、2022年10月時点でのサウジアラビアにある建築中のキングダム・タワーことジッダ・タワー(ブルジュ・ジッダ )の写真である。今年2024年に完成予定で、ドバイにあるブルジュ・ハリファ(829.8メール)を178.2メートル上回る1,008メートルの「世界で最も高い建造物」になる予定である。

私が初めてデーツを食べたのは当時仕事の都合でよく出張に行っていたそのサウジアラビアでアラビックコーヒーのお供としてお客さんに勧められた時だった。

(ここで過去の自分に警告をしておくと、あなたが今から飲もうとしてるそれは、コーヒーとして勧められたものなのだから確実にコーヒーである、味がウコン茶に近い漢方茶か薬膳茶だからといって、また、お客さんに執拗に勧められるからといって、お茶感覚で毎回ガブガブ飲むのではない。その夜のあなたは、目がバキバキになり眠れない結果、次の日の朝の面談に遅刻することになる。)

その後、UAE、カタール、オマーン、クウェート、バーレーン、どこに行っても日常的にお客さんから勧められては食べていた。中東におけるイスラーム文化の根底にあるのは「歓待の美徳」に違いない。それが砂漠における遊牧民の唯一の生存戦略だからであるのは間違いない。そしてそれ以来、デーツを目にすればとりあえず買うし、イギリスに来てもその癖は抜けていない。何となく口寂しい時や甘いものが欲しいと感じた時に食べている。

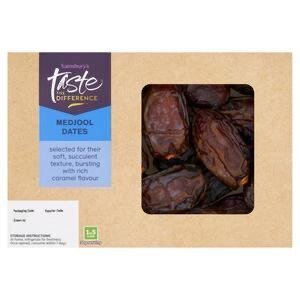

(ちなみに)デーツとは、ナツメヤシの実を乾燥させた甘く糖質を多く含む保存食で、食物繊維、カリウム、マグネシウムやカルシウムを多く含み栄養価が高く、健康効果の高いドライフルーツとして知られている、主に中近東や北アフリカで消費されている(Google調べ)。形状としては、下のイメージで想像できるようにプルーン近い。でも、味はほぼ食物繊維を全面に感じられる砂糖といったところである。「甘いものが欲しい」とサインを送ってくる身体に対しては、ドーナツ、アイスクリーム、プリン、チョコ菓子を食べるのではなく、いわゆるOught To的な意味でデーツを食べるべき/方がいい/はず、である。

(そうか、なぜこのタイミングで「デーツ」について書くべき/はず、または書いた方がいいのかが分かってきた。それは、サバイバル、つまり、できるだけ長く生き延びるための生存戦略であるだけではなく、根本的なあらゆる条件の全面的な欲望の廃絶につながるからである。)

(Economyからの逃避と、Abolition的なあらゆる条件の破壊、根絶、侵犯に近いイメージ。逃げるのか侵すのかの二択の世界との決闘)

スコットランドに(A.スミス、L.クラーゲス、ウヰスキーについての)調査のために出かけていたので、上記の草稿とメモだけだけが残っている状況に対して、まったく筆が進んでいない。本当であれば、5月上旬が締め切りの課題レポート(6,000 words * 2 essays)に集中したい。私自身、自分が何を書きたかったのか、伝えたかったのか分からない。私自身が、過去の私自身が残した暗号の読解は相変わらず難しい。

過去の私が残した手がかり(=痕跡、Trace)によると、おそらくカント→ヘーゲルラインのシステムに対する抵抗であるのは間違いない。なので、フランクフルト学派を使いたくなったのであろう、特にマルクーゼ後、その新しい批判理論を意識した二択の世界(彼の解放論はここで明らかにある2人の学者によって明確に二手に分かれた)。逃避か、廃絶か、そのどちらかの部屋を選ばないといけない。

そのどちらでものない真ん中の部屋を用意するための決闘、デュエルなのだろう。

元々、ゴミ箱に捨てられていたようなトピックだ、そもそも誰かを、誰か1人でも震えさせる何かが書けるはずがないではないか!おそらく、Facebookでの(アメリカ・フランスの)留学時代の仲間たちの世界的な活躍具合と、Lineでの大学時代の友人たちの人生の仕上がり具合と、Instagramでの東南アジア駐在中の友人たちの生活の充実具合を横目に、10年近く貯めた貯金を(もちろん、このために貯めていたお金なので計画していた通りだ。)切り崩し、年下の同級生に(もちろん、このために改めて大学院に入り直したので計画していた通りだ。。)議論でコテンパンにされ、

もちろん、もう一つあれば良かった。上記の文についてである。

そして付け加えるならば、「もう一つあれば良かった」ことを「十二分に承知している(これは10進法の不完全性についての12進法的な完璧な証明でもある)」。その足りなさを溢れるほどにわかる。1.Facebook, 2.Line, 3.Instagramの3つの流れで、1.貯金の切り崩し、2.議論でのコテンパンときたら、本来であれば何か3.を書くべきだ。そうであろう、何かを書くべきである。

そして、なんだかんだ、何を書きたかったのかはわかる。

現在「社会的に」安定したものがないから、過去にあった匂わせない程度の安定としての象徴、デーツを持ち出したのである。

これでも私は昔、落ちこぼれながらも「グローバル人材」だったんですよ!だから中東にも出張にも行けたんですよ!そこでデーツをお客さんから勧められたのですよ!という話をしたかったのだろう、自分の弱い殻を守るために。

(どうしよう、まだ評価の固まっていない”Dune: Part Two”についてちゃんとここで書くかどうか、まだ迷っている、私は本当に大好きなのだが。)

固まっていないうちに書くこと、そのためには自分だけの部屋が必要なのだ。

(そして、死ぬまでずっと)ベンヤミンは最も晒されること(観られること)に意識的な作家であった。特に、「セントラル・パーク」は晒されるはずのない断章のために書かれた断片的なノートを晒すという複雑な構造を持った文章になってしまったのは確かだ(断片的な何かを書く前のメモだ、そのクソみたいなメモをどう守っていくのか、だ。)

手紙は、常に、既に自分に宛てて書いていい。文章の中に複数的な時間性があると思っただけだ。でも、そのせいでいつの間にか、複数的な自分がいる。

手紙ってのは必ず宛先に向かう、かなり強制的にだ。えー、怖い。

昔、フランスに住んでいる時に、パリに訪ねてきた姉が自分自身の宛先に対して、気に入った絵葉書を送ったことがある。その時は、なんで自分に対して手紙を送るのか不思議でならなかった。もちろん、今は、分かる。異なった時間性を持つ誰かに宛てた手紙であったことを。

自分に宛てた手紙が25年後に届くこともあると聞く。そう思うと、ここで

書いていることも時空を超えた他者へ宛てた手紙なのだな、と。それは今2024年

4月、イギリスの首都ロンドンで生活しているこの私を含めた上で、その他の時空における他者、つまり複数的な他者へ宛てた手紙ということになる。

最後に、「よろしく」とトラルファマドール星語で書かれたメッセージに何を想う。今の私ならこう書くかな、

「ねぇねぇ、デーツって食べたことある?」

ってね。

そのサポートは投資でもなく、消費でもない。浪費(蕩尽)である。なぜなら、それは将来への先送りのためでも、明日の労働のためでもなく、単なる喪失だからである。この一瞬たる連続的な交感に愛を込めて。I am proud of your being yourself. Respect!