学びと心理学 コミュニティの紹介

2020年4月に作った、学んだことや心理学に関わることを話す場として作ったコミュニティです。

外出自粛で、オンライン勉強会をする場として用意したのが始まりです。

テキストチャットで学んだことや心理学に関わる雑談をしたり、勉強会につかったりしています。

勉強会は、心理学のワークショップ、読書会、学びを共有する会があります。

心理学のワークショップは、モチベーションに関わるものが主で、川鯉が講師として実施しています。

読書会は、心理学関係の書籍の読書会です。直近で扱った本だと、「状況に埋め込まれた学習―正統的周辺参加」、「教育心理学概論」、「「わかる」とはどういうことか―認識の脳科学」、「教養としての認知科学」など、有名所の本を題材に行っています。事前に予習して集まり、知識構成型ジグソー法と呼ばれる方法で理解を深めています。

読書会、ワークショップの参加はこちらから。https://educational-psychology.connpass.com/

学びを共有する会は、参加者の方々のアウトプットの場を用意したくて作りました。

技術書典に申し込みをしたのも元々はメンバーのアウトプットの場があればという思いからです。

私が大切にしている考え方である教育心理学概論の中でも、「自分で言葉にして理解が深まる」とされています。

そのため、学んだことを持ち寄って話す場にしています。最近では、参加者の締め切り駆動で勉強することにも役立っているようです。

開催は隔週での土曜の21時から。参加者は4〜7人くらいが多く、発表者は3〜4人です。1人が発表したら、その話について長くディスカッションが発生して1時間程度話している場合もあります。

学びを共有する会の内容をいくつか紹介します。

・書籍からの学習内容の紹介「類似と思考」

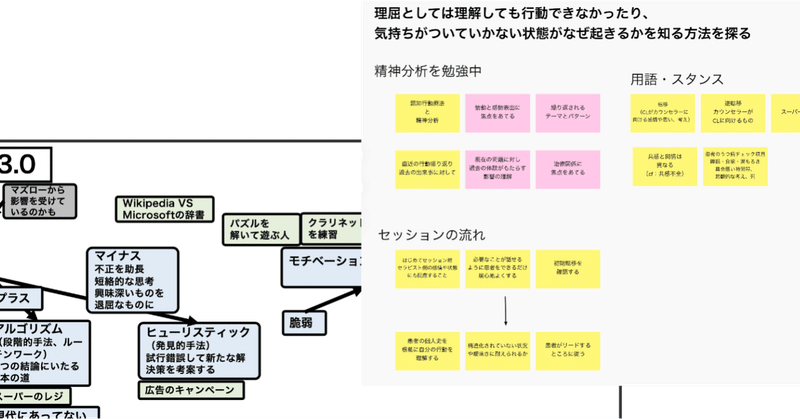

・理屈としては理解しても行動できなかったり気持ちがついていかない状態がなぜ起きるのかを知る方法を探る

・個人研究ネタ:SVA法(Step for Value Analysis Method) https://note.com/chachaki/n/nd6c43528ee98

・『人を動かす』にモチベーション心理学の観点からもの申す

・UXリサーチにまつわる主観と客観の対立構造を超えた「間主観性」https://note.com/chachaki/n/nc4ff0be82dcd

・保健師によるストレスの話

・防衛的悲観主義

・学習科学ハンドブックの認知的徒弟制

・自閉症の人の強みをどう伸ばすか

・UXリサーチのために「信頼性」と「妥当性」を考えてみるhttps://note.com/chachaki/n/n9302c86552e7

・自己調整学習について

・発達障害・ASD、ADHD

・子供の勉強のモチベーションを上げるために鬼から電話がかかるアプリを使うことの是非

・子供の学習観察日記

・書籍からの学習内容の紹介『「間合い」とは何か二人称的身体論 』

参加希望の方は、以下のURLからメールアドレスをご登録ください↓

https://forms.gle/pAW6qLbyM3t87v136

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?