さいたま国際芸術祭2023後半まとめ!

こんばんは。本日は関東でも積雪とのこと…⛄寒いですね!

今さらかよ~という感がありますが、2023年楽しかった思い出ベスト5に入るだろうイベントだったので、振り返っておきます。

ちなみに前半のまとめはコチラ↓

※前半/後半の区切りは独自基準です。ピッタリ1か月というわけでもなく…笑。

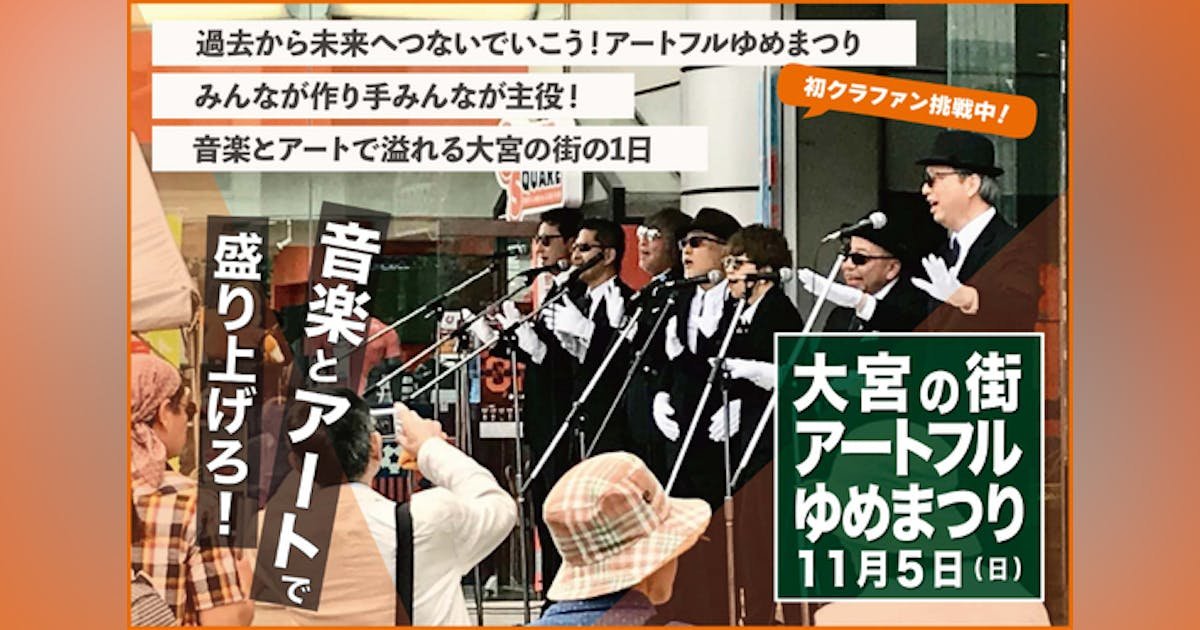

11/5 アートフルゆめまつり

大宮駅周辺から氷川参道までの広域で行われる、「みんながつくり手、みんなが主役」のお祭りです。開催にあたりクラウドファンディングも行われていましたが、特設サイトはこのお祭りが生まれた背景から丁寧に書かれているのでぜひ参照されたい!

当日は、午前中の数時間しか見られなかったのですが、大宮駅から氷川参道までの道を通るだけでも、様々な展示に出会ったり音楽が聞こえてきたりで、濃密でした!

その中でも氷川参道の平成ひろばは割としっかり見ました。

出店やパフォーマンスがたくさん。個人的には、巨大カードでの神経衰弱が印象的でした♪全然覚えられなくて脳の衰えを感じた…けど、良い運動になります。

写真をご覧の通り、コンテンツとしては、一般的に「アート」と聞いて想起されるものばかりではありません。無理にこれらを「アート」と結びつけて解釈する必要はないと思います。ただ、その一方で、胸躍る瞬間、ハッとさせられるような体験の共有を目指すという意味ではアートとつながっているところも大きいのかな。そんなことを考えていました。

11/12 「指揮者が出てきたら拍手をしてください」

倉田翠さんによる舞台「指揮者が出てきたら拍手をしてください」。

こちらは、公募で選ばれた、バレエを辞めた人たちが主役の舞台です。

詳細はコチラ↓

私はバレエの経験がまったくなく…、この舞台の全てを理解できたわけではありません。

ただ、自分も楽器を10年以上やってきて2021年までアマチュアオーケストラでの活動をしていました。この2~3年は大学院に通ったり転職・転居があったりで休んでいる。ただ、この先また復帰するのか?は未定。楽器が無い人生もアリかな、という気持ちもある。

そんな状態なため、演者と自分を重ねながら見ていましたし、気づけば涙が出ていました。

「向いていないことは分かっている。けど楽しくてやってきた」

(ごめんなさい、正確なセリフは覚えていないのですが)というようなセリフが出てきたのですが、このセリフには特に激しく同意しました!!

自分もそうだったな。音感もないし、たぶん向いていないのだと思う。けど、ただただ楽しかった。何が楽しいのか?と言われると言語化するのが難しい。「なんとなく」じゃダメ?って聞き返したくなる。

理屈抜きで音楽に気持ちが向いている自分と、でもうまくないよねって冷静になる自分がいる。それでもやってきたんだよなぁ…なんてことを思い出させてくれる作品でした。

めちゃ感情移入して楽しんだのですが、終演後X(旧Twitter)を読んだら「バレエあるある」も結構あったとのこと…。

ひえ~そんなこと言われても分からん!ぜひ、いつかどなたか解説をお願いします。。

11/26 「仕事と働くことを演じる2」

村川拓也氏演出・構成の「仕事と働くことを演じる2」。

公募で集まった埼玉県在住・在勤の人たちによって描かれる「働く姿」は、リアリティーに溢れていました。

実は、私もこれ応募しようか迷っていました。ちょうど募集の時期が、仕事に対してモヤモヤを抱えていた時期だったため。ただ、基本デスクワークで舞台映えする仕事ではなかったし、声通らないし(泣)、何より演者の皆さんの静的でありながらも日々の営みの重みと迫力が感じられる語りには適わないし、応募は見送って良かったと思います。

この舞台を見て気づいたのは、日常で仕事のディテールを、別の業界に語る機会って実は少ないな、ということ。やっている仕事の概要やそれに対する印象や、その時の忙しさについては話題に上るのに。

そう考えると、文脈や背景の共有が無く断片的であれ7仕事について表現しきる機会があるって良いことなのかもしれないと考えさせられました。他者に理解してもらえるように説明しがちですが、そういう枠組みから距離を置く。そんな体験をさせてくれる舞台だったのではないかと思います。

12/9 埼玉県立近代美術館企画展「イン・ビトウィーン」

虚構と現実、国境、ジェンダーなど、この世にある様々な境界に立ちながら創作活動をしてきた4名のアーティスト(下記参照)の作品を扱った企画展です。

早瀬龍江(1905-1991)

ジョナス・メカス(1922-2019)

林芳史(1943-2001)

潘逸舟(1987-)

4名とも初めて触れる方々だったのですが、どの作品も個性が爆発していて面白かったです。

(ただ、申し訳ないですが、シュルレアリスムの良さが理解しきれませんでした…まだまだ勉強せねば!)

個人的に一番惹かれたのは、ジョナス・メカスでした。リトアニア出身で1949年にアメリカに亡命するまで難民キャンプを転々としながらも、詩や映像作品など様々な表現を続けてきたメカス。

彼のフィルムは、日常の1ページを切り取ったものが多いですが、それが彼にとってどれだけ貴いものだったか。埼玉県立近代美術館ニュース ZOCALO には下記のような記述もありました。

メカスの作品は、鑑賞者自身の個人的な記憶を喚起させるような詩的で親密なものでありながら、同時に、社会や歴史に対する作家自身の強い視線を感じさせます。それは、フルクサスやアンディ・ウォーホルなどが活動し、前衛芸術がまさに生まれる瞬間を捉えた作品の同時代性に加えて、ジャーナリストや詩人としてリトアニア語で言葉を紡いできたメカスが、亡命直後、自身のアイデンティティでもある言語の代わりとして映像の撮影を始めたという背景とも無関係ではないでしょう。

これまで依拠してきた技法から離れざるを得なくなり、それでも形を変えながら彼が表現したかったものは何なのだろうと、気になるばかり。

クリスマスプレゼントとして、彼の『難民日記』も購入しました(邦訳は1万円超だったため、ペーパーバックを購入)。年末年始のお休み中に読み切れなかったので、引き続き読んで考えたいと思います。

まとまらないまとめ

実は、上記以外にも、岩槻の人形博物館や、最終日のジム・オルークの公演にも参加しました!

ただ、これ以上書くことに挫折してしまったのと、正直感想を語れるほどのこれら2つへの理解や感性が自分には無かったため割愛とさせていただきます。

そう。普段の自分だったらおそらく足を運ばなかっただろう領域です。人形とマルチミュージックは。

これらに触れようと思えたのは、これはもう間違いなく芸術祭のおかげです。市民参加で価格も低く設定されていたから、普段なら遠ざけていた分野へのハードルを軽く飛び越えることができたのです。

その意味で、このような芸術祭が近所で開かれることの意義は多大です。

私の世界を広げてくれてありがとう!

苦手だな、わからないな、という気持ちを吐き出させてくれてありがとう!

そんな気持ちでいっぱいです。

音楽、絵画、演劇などなど。自分がこれらを好きなのか嫌いなのか、理解や共感できるのかできないのか。これは触れてみないと分からない。

けど「芸術」という言葉でくくられた瞬間、どこか敷居の高いものとして認識されて敬遠されてしまう。

もしかしたら自分の人生を変えるぐらいの出会いがあるかもしれないのに。こうした機会が世の中に減っていくことは寂しいことだと思います。

芸術祭の意義を感じると同時に、どうすればもっとたくさんの人に、日常の中にアートを溶け込ませることができるのかを考え続ける必要があるでしょう。

というようなテーマで、本好き仲間とZINEを作る企画が生まれています。すっごく楽しみ!

時間差は生まれたけど、この記事で改めて振り返ってみてよかったな。いまだに何を書こうか?着想が得られていないけど…アウトプットするのは大事。

最後、宣伝なのか自分への気休めなのか分からない話に発展して、いつにもないまとまらなさで恐れ入ります。

ここまでお読みくださった方、ありがとうございます!!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?