ハワイ観光の達人は言いました。「誰もがハッピーであること。相互に“2ウェイ”であること。ツーリズムはやはりここが大切です」 【#6】

コロナ禍で人の往来が激減したことで、ツーリズムに起因すると思われる環境問題があぶり出される一方、場所によっては観光客の姿が消え、経済的に深刻な影響を受けたという地域も少なくありません。とはいえ、急な観光再開への不安感は残ります。世界から年間1000万人もの観光客が押し寄せていたハワイではなおさらでした。

「マラマハワイ~地球にやさしい旅を~」。ハワイがそうした状況を経て発したこのスローガンは、旅先となる地域やそこに暮らす人々を思いやる心を持って旅をしようというもの。観光の軸足を、より地域社会へシフトしたとも言えます。そのハワイで30年以上にわたり、観光業界でキャリアを重ねてきたミツエ・ヴァーレイさんに、ご自身も深く関わるこのメッセージの意味、そしてハワイツーリズムの未来への思いなどをうかがいました。

ハワイ州観光局 日本支局長

<Profile>

石川県出身。地元で商社勤務の後、1992年にオアフ島に移住、クアロア・ランチ・ハワイをはじめ、オアフ観光局、ハワイコンべンションセンター等のディレクター職などを務め、2012年からハワイ州観光局日本支局のマーケティング本部長、局次長を経て、19年より現職。現在もハワイを拠点に、日本におけるハワイの観光マーケティング活動全般を統括指揮する。休日には夫婦でゴルフやサイクリングを楽しむなどハワイライフを満喫している。

パンデミックで学んだ“足元を見ることの大切さ”

――コロナ禍の影響は大きく、ウイズコロナの時代がしばらく続きそうですが、ハワイツーリズムへの影響はいかがでしたか。

新型コロナ感染症によってハワイでもとても大きな変化がありました。現地にいてそれを体感しました。ロックダウンの頃は飛行機も一機も飛んでこない。あのワイキキビーチに出ても人ひとりいないという異常な光景でした。

ただハワイは、非常事態宣言を出すのが迅速だったこともあり、関連業界への補助金なども早めに支給されて経済的にすごく緊迫したという状況ではありませんでした。ハイキングやサーフィン、ゴルフなどのアウトドアアクティビティは規制されませんでしたので、返って州民も家族と過ごしたり、自然と接する時間が増えたりする結果となりました。私もゴルフはコロナデビューですから。そんな観光客不在の状況の中で、自然の回復力を目の当りにすることにもなりました。

――地域の皆さんの受け止め方は?

「ようやく自分たちの宝が戻ってきた」という感覚で、自然の回帰を体感した地元の州民が、今回のコロナが様々な意味で“ウエイクアップコール”だと感じたようですね。

ですから、ハワイでは、思った以上に早くアメリカ本土からの観光客がリベンジ旅行で急増、一部の旅行者が、原則触れてはいけないハワイモンクアザラシやウミガメなどに触る様子がSNSに投稿されて炎上するなど、大問題となりました。

――オーバーツーリズム問題が再燃したと。どのような対処を。

それをきっかけに業界でもあらためて、今後の観光再開に向けて観光客と地域社会の利益バランスをいかにうまく取っていくかという本腰の議論に着手したのです。真剣な協議の後、彼らは率先してコミュニティとの対話・啓発に力を入れ始めました。まず受け入れ側の地域とよくわかり合うことが最重要だということです。私自身その取り組みの渦中にあって、外ばかりに目を向けるのではなく、まず足元を見ることの大切さに気づかされました。

こうした経緯を踏まえたハワイツーリズムは今、非常によい方向に進んでいるのではないでしょうか。そろそろアメリカ本土からの観光客も落ちついてきて、日本人旅行者が戻ってきたら、あらためて日本市場とのつながりや海外・国内両市場のバランスの大切さなどが認識され、現地でも様々な協議がされていくと思いますね。どんな人に訪れてほしいか、自然環境をどのように守っていくか。常にバランスを取ることは難しいけれど協議を続けていくことはとても大切です。ハワイの中で今、そのエネルギーが大きくなっているのはすごくいいことだと思っています。

“マラマハワイ”で評価基準は観光客と住民の満足度へ

――マーケティング戦略にも変化が出ていますか。

ハワイ州の観光戦略を客観的に見ていつも感じるのは、相当に先を見た長期ビジョンを持っているということ。州民がハワイ文化を十分に理解し、それを次世代につなげることにとてもプライドを持っているということです。

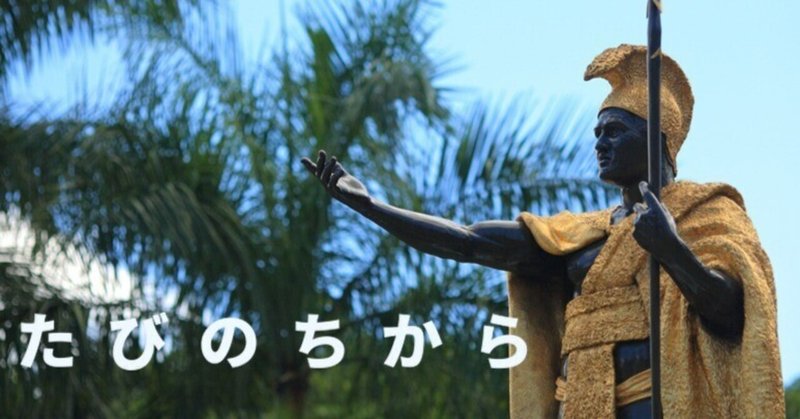

ハワイでは、カメハメハ5世統治下の19世紀後半、そして20世紀後半と2度の文化復興運動の波があり、1964年に始まったフラの世界的祭典「メリーモナークフェスティバル」や古代ハワイ人の伝統航海術を使ったカヌー「ホクレア」による大洋航海(1976年~)などもその一環。その後、ハワイ語も公用語となり、学校でその教育を受けた子供たちが今、次世代のリーダーになっています。

現在は、ハワイ語を話せる旅行業界のトップの方々もかなり増えていて、彼ら自らが3世代、4世代先を見据えて伝統文化を守っていこうと取り組んでいる。素晴らしいことです。ハワイの人たちは日本人についても、「自分たちと同様に水を大切に思い、自然への敬意を欠かさず、里山や里海、祭り文化などを大事にしている。そうした価値観がとても似ている」と理解しています。両地域は、世界のツーリズムにおいてもリーダー的存在になるだろうと、ハワイの人たちが期待してくれていることは、とても意味のある、ありがたいことだと思います。

――具体的な事例としてはどうでしょう。

地域コミュニティ向けに、観光に関する教育や啓発、広報にとても力を入れていることですね。ハワイでは毎年、観光について州民に意識調査を実施してきました。ハワイ州観光局のマーケティング活動のKPI(評価指数)も以前は、旅行者数、消費高、滞在日数、航空座席などでしたが、今は第1に州民の観光業への満足度、次いで旅行者の満足度、消費高という3項目になった。コロナ禍を経て、州民の観光に対するポジティブな意識変化は強く感じますが、同時に観光再開への不安感も拭いきれません。そのための考え方が、ハワイ語で「マラマハワイ」(旅先の地域や人に対して思いやりを持つこと)なのです。今後は日本もエリアによっては、ハワイと同様の課題を抱えることになっていくと思います。

様々な人と出会い刺激を受けた20代

――ところでミツエさんは、ハワイに移住後、とてもエネルギッシュにキャリアを重ねてこられました。

故郷の石川県は、基本的には地元で働いて結婚した方がいいという保守的な土地柄でした。人からは驚かれますが、私は留学経験もないですし、英語も実は20歳ぐらいまでは全然話せなかったのです。

ただ、父が繊維関連の輸出業をしていたこともあって、世界各地の土産物が家中に並んでいて、私がたびたび外国人の友人を家に招いても特に驚かれたりしない家でした。何となく海外へのあこがれがあり、英語も好きだったので、将来は旅行会社や通訳、運が良ければフライトアテンダントなどの仕事に就けるといいなあと漠然と思ってはいました。

――すると本格的な英語は20歳過ぎから。

結局、短大を出てある総合商社に就職したので、英語力が必要だろうと1カ月ほど英語教室に通いました。当時の金沢は外国人も多くはなかったのですが、教室に行くと、偶然にも南米やアフリカ、ヨーロッパ、オセアニアなど各国の人たちが文化交流で集まっていました。その輪の中でディスカッションを一生懸命聞いていると、自分と同年代の彼らが、明確な意志を持って将来を見据えているという状況に大きなカルチャーショックを受けました。

友だちになったあるケニア人女性は、12人兄弟の一番上で、日本で英語を教えながら故郷の家族に仕送りをして、2人の弟をアメリカの大学に入れました。そういうことを同い年でやっている人たちと話せば、やはり影響を受けますよね。

会社は商社の地方支店なので、女性は全員地元採用の事務職。一方男性は全て東京本社、大阪本社採用のエリートたち。そのギャップは大きく、一緒に働きながら大いに刺激されたものでした。そして4年も働けば営業や出張にも出るようになり、そこでまた色々な人から影響を受けました。とにかく怒られてしごかれましたが、多感な20代にこんなに多様な出会いを経験できたことは大切な財産です。今も当時の先輩や同僚たちとリレーションを保っていられることをとてもうれしく思っています。基本的に、人が好きなんでしょうね。

――家庭や職場の環境、そしてたくさんの人との出会いが世界への興味を目覚めさせた。ハワイでの暮らしもその延長線に?

商社勤務中に、アメリカ人の夫と地元で偶然に知り合う機会がありました。そして24歳の時、結婚と同時に思い切って仕事を辞め、彼が住んでいたハワイへ。そこに何の迷いもありませんでした。

ハワイでのキャリアのスタートとなったクアロア・ランチ・ハワイ(以下クアロア)は、本当に私の人生の一大転機でした。クアロアは元々、カメハメハ3世のアドバイザーをしていたDr.ジャッドファミリーの子孫が土地を所有していて、地元のハワイアンの方や他の国の人たちも多く働いていて、多国籍の職場に多くの日本人旅行者が訪れるとても面白い環境でした。でも、それに対処する中で苦労を重ね、日本の常識が海外では必ずしもそうではないことも学び、柔軟性がついたともいえます。チャンスに応えることは困難ではありましたが、それよりも毎日が楽しかったことしか覚えていません。

チャンスをつかむ感性と勇気は自分次第

――そうしたクアロアでの経験が、その後の生き方に大きく影響した。

はい。ここから私は、デスティネーションマーケティングに強く興味を持ち、ずっと関わることになりました。まさに今につながる人生のスタート地点です。

7年間働いたクアロアでは、アクティビティ担当に始まり、最後はディレクターとしてアジア各地の展示商談会を巡りました。その後移ったPR会社ではメディア取材のコーディネーションをしたり、日本から著名な力士を招いた大きなイベントの運営なども経験しました。

次に入局したオアフ観光局では、アジア全般のマネジメントに当たり仕事も充実していましたが、オアフ島にとどまらず、もっと幅広く取り組みたいという思いがありました。するとハワイコンベンションセンターから声がかかる。当時MICE(会議、報償、展示会等の団体旅行)市場が拡大していたので、それを勉強するのも面白いと思い迷わず引き受けました。そしてそれもひと段落した頃に、今度は知人から音楽に関するNPOを立ち上げるから手伝ってほしいと話があった。私はここらで一旦、観光業から離れ、外から見てみるのもいいかなと柔軟に考えました。

どの仕事も、それなりに大好きで辞めたいわけではなかったのですが、それでももっと他の経験を積みたい、視野を広げたいと考えていたところで、チャンスに巡り会えたのは本当に幸せなことです。

――次々に訪れる色々なチャンスに臆することなく柔軟に挑んできた結果でしょうか。でも一貫して、その時々に目指すものがあったのですね。

自分では、商社に入ったら旦那さんを見つけて玉の輿で、という流れを想定していたので、結局は全然違っていますが、常に好奇心を持ち、柔軟に、前向きに物事に取り組んできただけという気もします。あとは自分がハッピーでいられることを大事にしてきました。過度に迷ったり心配しても仕方ありません。与えられたものを一生懸命やるしかないわけですから。

――ライフデザインとしてもとても興味深いです。

このところ大学の観光学科の学生さんたちとプレゼンや講演で意見交換することも多いのですが、その際に女子学生から、「どのようにキャリアを選んできたのですか」とよく聞かれます。私はそんな時、「興味関心のアンテナを高くし、いつも好奇心を持つこと。そして一生懸命に楽しく仕事をし、努力をしていれば、誰かが見ていて、ふっとチャンスは浮いてくるもの。ただそこに躊躇せずに飛びつく力、選び取る感性、勘、そして勇気を持つこと。それは自分次第」と答えます。私自身、そのスピード感で生きてきたつもりです。

ゴールにもあまり大きいビジョンはありません。こうなりたいとか、社長になりたいとかではなく、とにかく毎日ありがとう、毎日幸せだなと思えるような日々を送りたい。20代はがむしゃら、30代で仕事が楽しくなり、40代でそれがコントロールできるようになる。50代の今はこれまでの経験でもって社会貢献したいと思っています。ハワイと日本との間の2ウェイツーリズムの推進や、次世代の子供たちを何かサポートできればと思うようになったのもこの数年ですね。

旅行者と地域、自然環境、3者全員でWINに

――ハワイにいて今の観光について何を思いますか。

ハワイで観光業に関わるようになってもう長いわけですが、自分や周りにいるハワイの人たちがみんな、様々な産業の影響を受けているのがよくわかりました。例えば、ハワイには軍事基地があって軍需産業も大きい。観光業はトップ産業で不動産業もそう。思った以上に、外から入ってくるエネルギーや投資などが大きく、それで経済がダイナミックに回るという基本構造があることに気づきました。

2000年代初頭を振り返ると、911同時多発テロ事件による激減期を経て、アメリカ本土からの観光客は急増し、日本人客も一旦戻った。それに加えオーストラリアやカナダの観光客も増え始め、さらに小さいながらも韓国や中国などアジア系も目立つなど、ちょうど世界の観光人口が大きく伸び始めてきた頃です。

それに伴ってゴミ問題や交通渋滞、環境破壊など、観光業が島に与える負の影響を強く意識することになりました。その当時から色々なことがアンバランスになりつつあるなと感じ始め、その感覚は今も続いています。

――様々な矛盾が浮き彫りになってきた。サステナブルなものにしていくにはどうしたらよいでしょう。

これからは、観光も適切にマネジメントしていくことが必要不可欠になります。例えば、ダイヤモンドヘッドやハナウマ湾も一例ですが、訪問者が増えすぎると観光客も受け入れる地域側も、双方がアンハッピーな状態になることがわかりました。でも条例を設けて適正な規制をかけ管理をすれば、双方がハッピーになることも明白になっています。

ダイヤモンドヘッドも毎日7000人もの観光客が登れば頂上はごった返す。それよりも一定の登山料を支払い、ある程度規制されても、ゆっくり登れて写真も綺麗に撮れる方がみんなハッピーなはずです。そして、その収入がまた自然環境保全に利用されると聞けば、誰もがその規制に理解を示すのではないでしょうか。

――適切なマネジメントは誰にもよい結果につながると。

デスティネーションマーケティングにおいては、どんなビジネスやプログラムにおいても常に、訪問者、地域社会、自然環境の3者のWIN-WIN-WINの関係づくり、共にハッピーになる構造がとても大切だと考えています。ハワイ観光局としても、日本の旅行業界の方とも幅広く対話し、情報を共有し、双方の様々なリレーションシップが2ウェイになればと思います。

地域との調和も含め、色々な意味でツーリズムはやはり2ウェイで考えるべきです。それが結果的に旅行者の体験の質や満足度を高めることになるのだと思います。人生の半分以上を過ごす大好きなハワイで、それを支援することが、これからの自分ができることでしょうか。そこを意識し続けたいと思います。

――ありがとうございました。

* * *

9月下旬、4年ぶりに東京で開催されたツーリズムEXPOジャパン。アジア最大級の旅の祭典です。ミツエさんの姿は、広い会場の一角を占めるハワイブースにありました。立場的に一歩引いた感じかと思いきや、最前線に出て次々にブースを訪れる業界関係者や一般来場者と楽し気に対話する姿が印象的でした。

観光再開に地域との相互理解が欠かせないとなれば、コミュニティとの対話の場に直接出向き、マラマハワイを日本に浸透させる必要が生じれば、業界のキーパーソンたちと地道な協議を続ける。サステナビリティ対応で横断的なムーブメントづくりが求められているとわかれば、すかさず他国の観光機関とも連携に動く。

その「ちから」の源は、故郷石川県とハワイで培った「出会い、感性、スピード」を大事にする人生哲学、そして「みんなハッピーに!」というロマンにあったようです。ツーリズムを取り巻く環境は、引き続き楽観できない状況にあります。それをよりよい形で取り戻すために、ミツエさんがリードする「ハワイのちから」に大きな期待がかかります。

武藤英夫 株式会社ジャパンライフデザインシステムズの編集担当。旅行会社、旅行業メディアを経て、現在はツーリズムとヘルスを足がかりにした生活者研究、情報発信等に従事しつつ、さまざまな人と地域のウエルビーイングの実現に取組中。