お遍路ウォーキング日記(135:四十三番明石寺へ)

【2024年5月19日(日曜日) Day 135】

札所四十二番佛木寺を打つ。昨日も目と鼻の先まで来ていたので今日打つのは確実だった。それよりもその事をすっかり忘れて7千歩くらい歩いたところでその事に気がつく。

この「お遍路ウォーキング」というアプリは次の札所に到着したら基本その日はもう先には進まない。一度でいいので札所を打った所を見なければならない。厳密に言えば札所を打った時のイベントを終了させないとその日はそこで留まってしまう。

逆を言えばそのイベントを見届ければまた次の札所へとスタートする。

昨日の時点で残りは200歩程度、今日気がついた時点で7千歩くらいまで進んでいたからその差し引き分約6,800歩、距離だと5㎞弱ほど足踏みしてしまった。

このアプリもこのあたり改善してもらえないかなとよく思う。

もう一つには歩数を丸々カウントしない時がたまにある。頻発することもある。これはとても空しい。予防策はこまめにアプリを立ち上げて歩数や現在地をチェックするより他ない。

今日打った佛木寺の事を簡単に書こうと思う。この寺は弘法が建立した寺だ。弘法が唐に留学した時に金剛杵を投げ、それが届いた場所に寺を建てたという伝説があり、札所三十六番青龍寺は投げた独鈷(両側が尖っている金剛杵)が、三十八番金剛福寺には五鈷杵(爪が五つある金剛杵)がそれぞれ届いた場所に寺を建てたという言い伝えがある。

この佛木寺もそれらの言い伝えと同じ。弘法が唐から三鈷杵(爪が三つの金剛杵)を投げてそれが届いた場所に建てられた寺らしい。その際弘法は土地の老人に牛に乗せられてその場所にたどり着いたと言うことから家畜の安全を祈る御堂もある。

弘法の投げた三鈷杵は大きな楠の木に刺さっていて、その木で御本尊の大日如来像を彫像したことから寺号を仏木寺と呼ぶようになったという。

このお寺でまず目を引くものは重文でもある立派な山門だ。それに較べると中はこぢんまりとした町寺という印象を受ける。

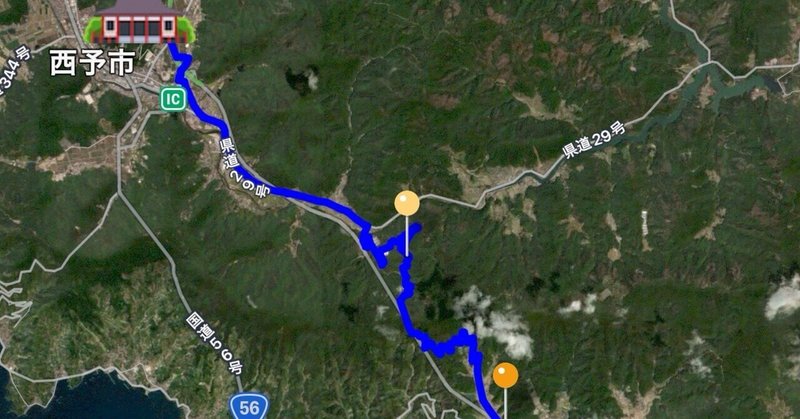

この寺を打つと次の札所四十三番明石寺までの間には歯長峠という険しい遍路ころがしがある。歩き遍路の人は勿論そこを通るのだが10年くらい前に土砂災害が起こり通れなくなってからは車と同じ結構な遠回りのルートを通るようになった。

とはいえそのルートも車から見れば結構険しい道だ。特にバイクは筋入りの舗装のため正直言って結構ヒヤヒヤさせられる。なのでバイクの人は高速道を走れるのであれば三間ICと西予宇和ICの間の歯長トンネルを通った方が絶対に安全だ■

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?