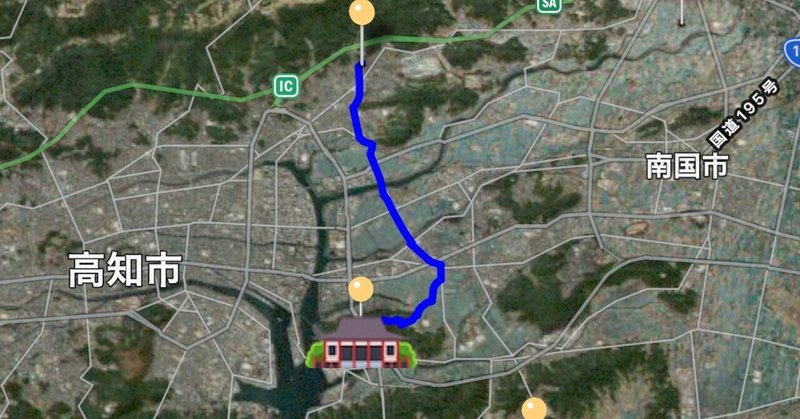

スマホ遍路日記(70:二十九番土佐国分寺〜三十番善楽寺 ②)

【2023年6月15日(木) Day 79】

札所三十番善楽寺を打つ。この札所三十番は空海が開基した寺でありながら紆余曲折があり四国八十八ヶ所のなかでは唯一平成に入ってから三十番札所を名乗るようになった。

もとは土佐神宮(すぐ隣にある)の別当寺だった寺として神宮寺と善楽寺の二つができる。神仏分離前神宮寺の本尊は今の阿弥陀如来、善楽寺の本尊は正一位高賀茂神社だった。明治の神仏分離前は八十八ヶ所の中の幾つかは神社だった。これを明治政府が神道だけを日本の宗教と定義づけ、寺は言うなれば宗教団体の一つと考えて法律を作って神社と寺を切り離した。これを神仏分離と言う。

明治の神仏分離で神宮寺は善楽寺と合併、廃寺になり本尊と弘法大師像が二十九番土佐国分寺へ移され、その後土佐神宮から5㎞程西に離れた安楽寺に移され安楽寺が札所三十番になる。

その後昭和に入ると埼玉にあった寺が移転をし善楽寺は復興。土佐国分寺に置いてあった神宮寺の弘法大師像を移したところから本尊は安楽寺、大師堂は善楽寺と札所三十番が二つ存在するようになった。昭和の時代はこの二つの札所三十番問題が戦前戦後と長い間続いたと言う。

今の善楽寺は平成に入って本尊を迎え、安楽寺は善楽寺の奥之院となる事で現在に至る。昭和の頃は札所三十番が2つあったと言う事もだんだんと知らない人が多くなっていくのだろう。因みに安楽寺の方が高知の中心に近く、JR入明駅のすぐ近くにあり、山門脇には今でも「四国第三十番霊場」と書かれた碑が立てられている。昭和の頃先に善楽寺を打ち同じ三十番の安楽寺を打ち、その後三十一番の竹林寺に向かったことを考えると結構な遠回りだったはずだ■

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?