マーケティング界に大きな影響を与えた史上の偉人を知らなかった(マーシャル、ヴェブレン、コープランド、ボードリヤール)

ミシェル・ウエルベックの「プラットフォーム」に、こんな一節があった。

僕は旅行カタログが好きだ。その抽象作業、制限内で可能なかぎりの幸福と適正価格を追求し、世の中から適当な場所を抽き出すその手順が好きだ。とりわけ、期待できる幸福度を星で示すシステムが気に入っている。

僕は幸福ではないが、幸福の価値を認めているし、憧れている。

マーシャル式に考えるなら、旅行購入者は適正と思われる価格で目一杯楽しみたい、ちゃっかりとした個人である。

それとは対照的に、ヴェブレンなら購入プロセスへの団体への影響を分析するだろう。

コープランドであれば、購入プロセスが、商品/サービスのカテゴリー(日常的購入、熟考された購入、専門家的購入)によって、さまざまに分類されることを示す。

ところでボードリヤール=ベッケルなら、消費することは記号を生産することでもあると看做すだろう。

結局、僕はマーシャルの考え方に一番近いと思う。

この一節の背景にある、

・マーシャル

・ヴェブレン

・コープランド

・ボードリヤール=ベッケル

それぞれの考え方が面白そうだったので調べてみた。

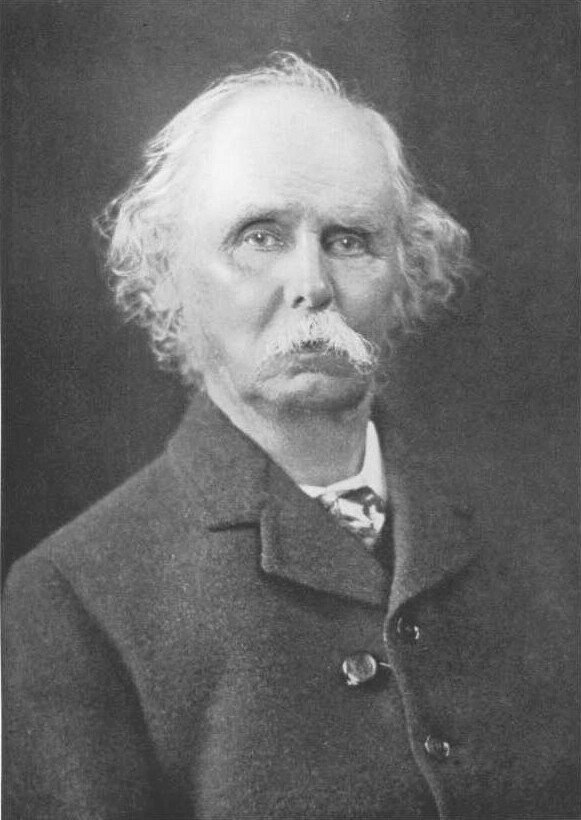

マーシャル

イギリスの経済学者、アルフレッド・マーシャル(1842-1924)。経済学原理のなかで需要と供給の理論を展開。

誰もが義務教育の中で習う、需要曲線と供給曲線図の生みの親。業績多数。偉人すぎてまとめずらい。でもめちゃすごい。新古典派経済学の生みの親。以下、参照されたし。

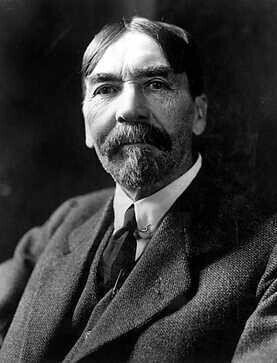

ヴェブレン

「有閑階級の理論(The Theory of the Leisure Class)」(1899年)の著者。

誰もが価値を認める価格の高い商品を購入することで、周囲からすごいと思われたいという自己顕示欲を満たすための消費行動に「誇示的消費(あるいは顕示的消費)」という名前をつけ、概念を広めた。

「ヴェブレン効果」とも呼ばれる。

SNSが広まった結果、この誇示的消費は加速しましたね。購入して、投稿して、いいねをもらうまでが消費行動のワンセット。

コープランド

*肖像不明

「コープランドの製品分類」が有名。消費財について消費者の購買態度に基づいた4つの分類を行なった。

最寄品:消費者が特別努力せず、日常の生活行動圏内で購入する製品。購買頻度は高く、単価は安い。例:トイレットペーパー、シャンプー、カップ麺など

買回品:購買前に品質や価格、商品特性を比較するなど、購買計画を立てて購買される製品。購買頻度は低く、単価は高い。例:家具、家電、高級ファッションなど

専門品:十分な時間と労力をかけて購買を決定する独自のブランドや個性をもった製品。 - 例:高級自動車、ハイブランドスーツなど

非探索品:消費者が購入することに興味を示さない製品

それぞれのカテゴリによって、マーケティング手法が大きく異なることから分類を確認することの重要性を訴えた。

この整理を読みながら、P&G出身者が各所に転職した結果について賛否両論あるのは、彼ら/彼女らはあくまで「最寄品の」マーケティングに強いマーケターだから、という話につながりそう。汎用性の高そうなフレームワークをたくさんもっているけれど、実はその適応範囲は限られている。

現代の「低関与商品」「高関与商品」などの分類につながっていくのでしょうか。

ボードリヤール=ベッケル(?)

*ボードリヤール=ベッケル、という人がいるのかな?と思ったけれど、検索してもヒットせず。名前&文脈的に、ジャン=ボードリヤールのことかな?と理解して進めます。

「消費社会の神話と構造」で有名なフランスの哲学者/思想家 ジャン・ボードリヤール(1929-2007)。

ボードリヤールは「記号消費」という概念を提唱した。「記号消費」とは、モノがコモディティ化して飽和状態にある現代社会において、モノは機能性や有効性によって需要されるのではなく、社会文化的な記号として消費されること。

ボードリヤールとヴェブレンの主張は似ている気配。記号消費は現代においてより強まる傾向にありますね。

さいごに

いまでは当たり前になっているマーケティングの考え方も、誰かが整理して提案したものなんだということを再認識。現状の当たり前の知識と考えた人が紐づいてよかった。知らないことばかりだ。

小説読んでると、たまに知らない知識を当たり前のように語られることがあるが、それがめちゃくちゃ好き。知識マウントされたい。

しかし、この文脈につながる現代の研究も続いているのだろうか?気になる👀