寝返りの動作分析① from リハコヤ

毎週月曜日は一年前にリハコヤでライブ配信されたものの一部を文章でお届けします。

本日は寝返りの動作分析(第1相)についてお伝えします。

仮説を立てるために必要な手順とは?

動作分析のための三段階として、1.動作の細区分、2.関節・筋活動の分析、3.動作のまとめと評価、があります。

動作の細区分とは、運動をいくつかの部分(parts)や相(phases)に区分することです。パラパラ漫画のような状態にし、問題のある点を探していきます。動作の細区分の仕方は、大きく動く関節が切り替わるところで区切ります。

つまり、大きく動く関節に注目していき、その部分が動いていないなと思ったらそれを動かすために必要な要素(関節、筋活動)を抽出していきます。そして、それらの関節・筋をそれぞれ評価していきます。

動作をみてすぐに介入しようとせず、この手順を踏むことが大切です。

寝返り動作の細区分化

では、寝返り動作を細区分化していきましょう。

寝返り動作は3相に分けることができます。

第1相は頭頸部の動き、第2相は上部体幹・肩甲骨の動き、第3相は下部体幹の動きです。よって、頭頸部、上部体幹・肩甲骨、下部体幹の動きに着目し、どの動きが出ていないかをみていきます。

寝返りの第1相とは?

寝返りの第1相では、背臥位の状態から頭頸部が屈曲・回旋します。

このときに必要な要素は頭頸部のわずかな屈曲と回旋、上側の肩甲骨の前方突出です。

頸部に着目する理由とは?

寝返り動作なのになぜ頸部に着目する必要があるのでしょうか?

それは、頭頸部が屈曲することで腹筋の筋緊張や四肢の姿勢筋緊張を高めることができ、これにより屈曲パターンでの寝返りが可能になるからです。

逆に言えば、頸部が屈曲しなければ屈曲パターンでの寝返りができなかったり、起き上がりの際の体幹の支持がなくなったりする可能性があると言えます。

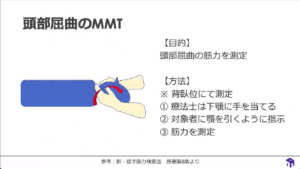

寝返りの動作をみる際に、頭頸部の動きが出ていないのであれば、頸部の屈曲・回旋の可動域を測ってみましょう。また、MMTも忘れずに確認しましょう。このときに注意するポイントは、頭部の屈曲と頸部の屈曲を分けて考えることです。今回注目するのは頭部の屈曲です。

曖昧な場合は、MMTを復習しましょう。

寝返り動作の第1相の肩甲骨の動きとは?

寝返り動作における肩甲骨の動きは、上側の肩甲帯の前方突出と、支持側の肩甲帯の安定性が必要です。

上側の肩甲帯の前方突出をみるには、上側の肩甲骨のROMと前鋸筋のMMTをとりましょう。

また、支持側の肩甲骨は、前鋸筋が肩甲骨を前方に移動させ、僧帽筋中部繊維が肩甲骨を後方に牽引し、この2つの筋の合力が肩甲骨を胸郭に押し付けることによって安定します。よって、支持側の肩甲骨の安定性をみるには、肩甲骨のROMと前鋸筋・菱形筋・僧帽筋中部繊維のMMTをとりましょう。

このようにして、寝返りの初動動作が出来ていない場合にどこをみていけばいいのかがわかります。

まとめ

寝返りの動作分析①

1. 寝返りの1相に必要な要素は、上位頚椎の屈曲・回旋と上側肩甲骨の前方突出と支持側肩甲骨の安定性である。

2. 上位頚椎の屈曲・回旋の動きは、C1の可動性と頭部屈曲のMMTで確認する。

3.上側肩甲骨の前方突出と支持側肩甲骨の安定性は、肩甲骨の可動性と前鋸筋・菱形筋・僧帽筋のMMTで確認する。

オンラインコミュニティ『リハコヤ』では、毎週2回こう言った内容をライブ配信しています。興味がある方はぜひお越しください。

↓ ↓ ↓

リハビリで悩む療法士のためのオンラインコミュニティ「リハコヤ」

よろしければサポートお願いします! いただいたサポートはクリエイターとしての活動費に使わせていただきます!