二十四節気の養生法【2023 霜降】

10月24日~11月7日(立冬の前日)までの2週間が「霜降」です。

暦便覧には「つゆが陰気に結ばれて、霜となりて降るゆへ也」とあり、北国では、霜が降りて朝には草木が白く化粧をする頃。 野に咲く花が減り、代わって山を紅葉が飾りはじめます。

秋が深まりいよいよ錦繍の秋というのに、暦ではもう秋の最後の節になります。

前の公園もすっかり秋の気配が漂いはじめて来ました。モミジやイチョウはまだまだ青いですが、ハナミズキやカツラは綺麗に色づき葉を落しはじめています。

10/21からは秋土用に入っています。土の期間なので「脾」の養生も大切です。季節の変わり目なのでお腹の調子を壊しやすいのでいつまでも冷たい物を食べるのは控えましょう。

夏土用は丑の日に「う」のつく鰻を食べましょうと言われていますが、鰻は今の季節の方が脂が良くのって美味しい食べ頃だそうです。夏は鰻が旬の季節ではなく売上が落ちるので、鰻屋の営業対策として、かの平賀源内が暑い夏に鰻を食べて精を付けましょうと言ったとか…。いまだにそれが続いているなんて、まんまと騙されましたね。

秋土用は辰の日に「た」のつくものを食べると良いそうで、大根、玉ねぎ、鯛、太刀魚、たこ、たまごなどがありますがどうなんでしょうね!?

中医薬膳学では聞いたことがないんですけどね…。

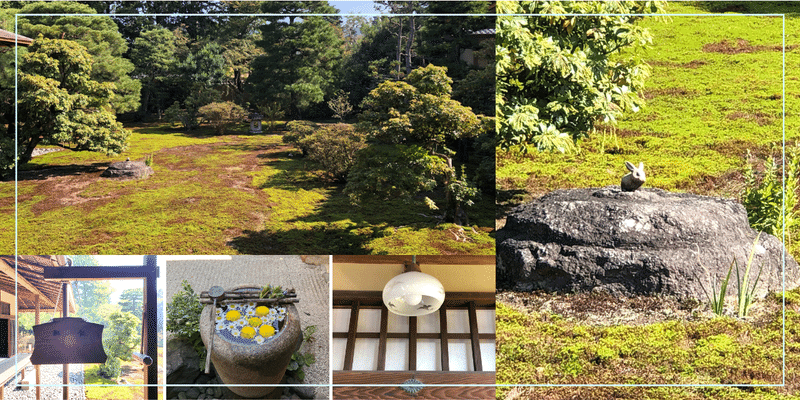

今月の癒しの庭園 「聖護院門跡宸殿庭園」

今回は、山伏の総本山「聖護院門跡宸殿庭園」をご案内します。

場所は、東大路丸太町通りの北東で、近くには平安神宮や金戒光明寺、真如堂など観光名所がある岡崎にあり、こちらも普段よく通るところです。

京都で聖護院というとやっぱり修学旅行生のお土産「聖護院八つ橋」が有名でしょうかね。

今回は秋の特別公開をされていたので、こちらも中には初めて拝観させていただきました。

元々は、山の神を信仰する山岳信仰から始まった修験道のお寺で、平安時代に「役行者(えんのぎょうじゃ)」で有名な役小角(えんのおづぬ)が開いきました。

現在も毎年、大峰山や葛城山で山伏修行を行い山の神のエネルギーを授かり、里の人々のより良いに暮らしに貢献されているそうです。

また、寛治四年(1090)、白河上皇が熊野に御幸行された際に先達を務めた増誉大僧正が、上皇から「聖体を護持した」という功績により「聖護院」と称したお寺を賜り、また出家された皇族や摂家の方がたびたび住職を務められ格式の高い門跡寺院となったそうです。

本堂をお参りするのに白砂のお庭を通ることが出来ます。宸殿造りの建物の前に広がる、市松模様にキレイに模様をつけられたお庭です。

建物内部はほぼ撮影禁止となっていますので、HPより画像を拝借しています。

門跡寺院を示す菊の御紋が掲げられた山門をくぐり、宸殿の大玄関で受付をして中に入ります。

宸殿の大玄関には、狩野永納、益信らによって描かれた煌びやかな老松の障壁画に圧倒されます。

今回は、宸殿内とその東側のお庭などが特別公開されています。

宸殿は法親王が居住する門跡寺院の正殿です。書院造りの影響を強く受けつつ、寝殿造りの形式は残し、宮殿風に造られています。 天明八年(1788)に京都御所が焼失した折には、光格天皇の御座所として約三年間使用されました。こちらの上段之間は宸殿内で唯一撮影が許可されています。

大玄関や上段之間の他にも、孔雀之間や太公望之間など各部屋には狩野永納、益信ら日本絵画を代表する狩野派による金碧(きんぺき)障壁画が彩っています。

損傷や劣化を防ぐためデジタル画像に取り換えられた襖絵などが多い中、これだけたくさんの製作当時のままの実物画を眼にすることのできるのは本当に珍しく貴重です。

そして宸殿の東側にはこちらも綺麗に手入れされた苔庭が広がります。

朝陽が射し込む縁側に腰かけて秋風に揺れる庭を見ていると心が穏やかになりますね。

金具や瓦などあちこちに菊の御紋が配されています。七十二候「菊花開」で菊の花が満開になる季節で手水にも菊花が浮かべられています。

庭のあちこちには兎の焼き物が置かれ和みます。

白河砂が美しく輝く宸殿前の南庭には、いくつか石が配され枯山水を思わせますが、毎年二月の節分会、六月の高祖会ではそれらの石も活用され、庭の中央で採燈大護摩供が厳修され実用されています。

お寺の方が長い時間をかけて丁寧に市松模様を描いておられました。

建物の間にも綺麗に手入れされた坪庭があります。

お寺でよく見かける火灯窓・花頭窓(かとうまど)と呼ばれる釣り鐘型をした窓ですが、聖護院にある火灯窓には珍しくガラスが填められていて外の景色が揺らいで見えるのが特徴です。

かわいい四角い形をした手水鉢も珍しいですね。

仮皇居として居住された光格天皇が私室として使用された一夜造御学問所や「天明の大火」の時に、禁裏の警護をした丹波亀山藩が大火から避難された光格天皇に献上した亀山城主献納茶室など由緒深い建物が朝廷文化の風韻を漂わせています。

聖護院も京都では地名の呼び名などでも良く使われますが、なかなか中を拝観する機会は珍しいのですが、今回初めてお伺いすることが出来、ました。秋の特別拝観の季節となりあちこちの有名なお寺などで普段見ることが出来ない国宝や宝物などを見ることが出来ます。自然やお庭を見て癒されることも大切ですが、時代を受け継がれてきた「本物」を見る目を養うことも大切ですね。

寒露の養生法

いよいよ秋も最後の節気「霜降」ですね。次はもう「立冬」です。

秋が深まり、少しずつ紅葉が色づき始める頃になりました。朝晩の冷え込みがさらに増して気温もぐっと下がり、北国や山里では草木や地面に霜が降りはじめ、だんだんと冬が近づいてきますね。

いよいよ本格的に「涼燥」の養生法が必要になります。

冬至に向けて、自然界の陽気はますます衰えるにつれて、人のカラダも静かに落ち着いてきます。

日の暮れが早く、なんとなく物悲しく寂しい気分になり、秋の季語にも「秋愁」という言葉があります。季節の気に引っ張られてどんどん気分が落ち込むと「引きこもり」や「気鬱」になりますので、こんな時は紅葉などの自然を観賞したり、子どもたちの運動会や美味しい旬のものを食べたりして愁いを晴らすことが大切です。日々いろんなことが起こりますが、楽しく過ごすことが自分の健康に繋がりますから、出来るだけ楽しい気分で過ごせるよう自分なりに工夫しましょう。悲憂は肺を、イライラ、怒気、ストレスは心肝を傷めますよ!

秋の薬膳的考え

熊に襲われたというニュースが連日聞かれますが、この季節はクマやハチたちも厳しい冬ごもりに備えるので注意が必要ですね。彼らも人間たちから身を守る防衛のために襲ってくるのかも知れません。自然界では動物も植物も生存し続けるために、食料が豊富になるまで春までの営養をしっかり補い厳しい冬を過ごします。

私たちも秋が深まり空気が冷たく乾燥して冬に近づいてくると、栄養が豊富で消化吸収の良い食材を選び、また寒い季節は免疫力や抵抗力が低下しやすくなるので免疫力や抵抗力を高める食材を選んで食べることが大切です。

実りの秋や食欲の秋となって美味しい食べ物が豊富に出回る季節になりますが、自分のカラダの寒熱虚実を見極めて、乱れたバランスを調える食材を選んで食べるように心掛けましょう。

1.少辛増酸

秋の五味は辛味で、玉ねぎ、ねぎ、生姜、大根、ニンニク、ピーマンなどがオススメの食べ物となりますが、五行相剋論からみると金剋木となり辛味を摂り過ぎて金気が旺盛になり過ぎると金気が肝木を剋し肝の働きを低下させてしまう恐れがあります。

ですので自分のカラダの状態に合わせて、肺の働きが弱い時は辛味を摂ると良いですが、逆に肝の働きが弱い時は辛味を少なくして酸味を多めに摂ることがオススメになります。

また秋にはきゅうりやスイカ、メロンなどの瓜類は、お腹を冷やし脾陽虚となりお腹を壊しやすくなります。特に生(なま)で食べることが多いので、秋が深まってくると瓜類は控えましょう。

この季節には、伝統的にお粥を食べることが推奨されています。

お粥と聞くと日本では病気になったときの食事のイメージですが、台湾や中国では決してそんなことはありません。中医学では、季節の食材や自分のカラダの寒熱虚実を調える食材を加えたお粥を食べると、新陳代謝を促進し、脾胃に営養を与え、津液の生成を促進し、一日中気分爽快で優れた強壮効果があると考えます。

2.甘淡滋潤

そして、濃い味付けの物より出来るだけ自然な甘味があり薄味なものがオススメです。自然な甘味は脾胃を養い脾の働きを促進するので、土生金で脾土が肺金を扶けてカラダを潤す効果が高まります。

秋は空気が冷たく乾燥するので、麻の実やはちみつ、ゴマ、アーモンドなど保湿力のある自然な甘味の食材を食べることで、脾胃を養い肺大腸を潤し空咳やのどや口の乾燥、便秘、胃液不足などを改善し、肌や髪を潤します。

老中医と呼ばれる中医師たちも、秋の六節気は毎朝お粥を食べることを推奨してます。冬瓜、レンコン、白きくらげやきのこなどの自然な甘味や淡味のお粥やスープがオススメです。

3.バランスの取れた営養補給

穀物類は主に熱エネルギーとビタミンBを補い、豆類は植物性タンパク質を供給し、旬の野菜や果物はビタミンCや食物繊維などを補います。

猛暑で食欲が低下し不足した営養を補うために栄養バランスに気をつけ、噛みごたえのある食べ物や食物繊維の豊富な食べ物を食べましょう。

秋は、朝晩や日中との気温差も非常に大きく、またお天気が急変しやすい季節です。ここ最近は京都では非常に爽やかなお天気が続き、日中はポカポカと温かく厚着をしていると汗をかくぐらいですが、北から寒気が降りてくると急に寒くなるので衣服の選択も悩みますね。

この季節の雨を「秋霖」や「八入の雨」と言い、ひと雨ごとに木の葉を色濃く染めていきますが、そのたびに気温が低くなりカラダを冷やします。

今の自分の体質をチェックして寒熱虚実を弁別し、衣服を選ぶのと同じように、自分のカラダに必要な温性や涼性、また甘味、淡味、酸味、滋潤などの食材を選びましょう。

どんなに良い物でも『過ぎたるは及ばざるがごとし』です。食べ過ぎに気をつけ腹八分目を心掛け、睡眠前には出来るだけ固形物を胃に入れないようにしましょう。それだけでもダイエットに繋がりますよ!

食べるときは、出来るだけゆっくりと良く噛むことで、胃の腐熟作用を扶け完全に消化して必要な栄養素をちゃんと吸収でき、また津液の生成を促進して肌やのどを潤し、さらに繊維質の食べ物と咀嚼によって腸の潤いを保って便秘を防ぐことが出来ます。

4.苦味や乾燥する食材の多食は避ける

中医学では、苦い物を食べ過ぎると体液を損傷しやすく気を消耗すると考えます。『素問 五臓生成篇』には、「多食苦、則皮槁而毛抜。」とあり苦い物を食べ過ぎると皮膚が干からび、髪の毛が抜けてしまうと書かれています。秋は燥邪の季節で、肺は乾燥に敏感で、肺が乾燥すると働きが低下し呼吸器系の症状が出やすくなり、また関連するのどや鼻、皮膚や髪などにも影響が出やすくなります。部屋の空気が乾燥しているとほこりやアレルギー物質なども舞い上がりやすく症状が悪化しやすくなります。

肺や呼吸器系、また皮膚や髪などが気になる人は、秋には出来るだけ苦味や乾燥しやすい食材は食べ過ぎないように注意しましょう。辛味や酒も摂り過ぎると熱を生み、カラダを乾燥させやすくなります。

もう秋の六節気の最後の節気で秋も残り2週間。どんどん冬に向かって陰気が旺盛になっていきます。活発に活動的だった夏にたいして、少しずつ生活のリズムもペースダウンして毎日をゆったり過ごす季節です。大切な正気を消耗しないように心掛け、齷齪(あくせく)しないで心にも時間にもゆとりをもって過ごすようにしましょう。

京都伝統中医学研究所の"霜降”におすすめの薬膳茶&薬膳食材"

1.「滋陰潤肺」陰を養い肺を潤すための薬膳茶&食材

秋は白い食材が肺を扶け潤いを補います。中でも断然オススメは何といっても 白きくらげ!その他百合根、蓮の実、レンコン、だいこん、やま芋、ぎんなん、梨、はちみつ、豆乳、豚肉、鴨肉なども。

■白きくらげのスィーツセットがおすすめ!ラ・フランスや梨、リンゴなどを入れるとめっちゃ美味しい薬膳スィーツです♪

台湾や香港などでは、「竜眼と白きくらげと梨のスィーツ」や「百合と蓮の実と白きくらげのスィーツ」など柑橘類を加えたり自分の体質に合わせていろいろとアレンジして楽しまれています♪

■心を穏やかにして健やかな眠りにおすすめの百合

百合根でしっとり肌に♪ 百合根は百合(びゃくごう)という漢方薬として使われ、肺の潤いと陰を補い、咳やのどの渇きを癒し、肌に潤いを与え、精神の緊張をほぐします。ストレスを解消しイライラや動悸を抑え、精神不安や不眠にも。また白きくらげと組み合わせて肌荒れや、なつめと一緒に不安やマイナス思考の改善などに。

■家の前の公園を散歩してると金木犀の良い香り♪ 生花ほどの強烈な香りはしませんが、桂花を浮かべた「桂花茶」にほっと癒されます。桂花や桂花をブレンドした水巡茶などもほんのり甘い香りが漂います。

薬膳茶では、なつめ薬膳茶、なつめ竜眼茶、増血美肌茶、野ばらとなつめの美顔茶、カラダ潤し茶、清熱解毒には五望茶など。

薬膳食材は、白きくらげ、百合、蓮の実、松の実、はと麦、山査子、枸杞の実、菊花、桂花など。

陰血を補うものは新彊なつめ、金針菜、黒きくらげ、血を巡らせるのは紅花などがオススメです。

2.怒りっぽかったりイライラストレスが溜まり熱がこもっているタイプにオススメの薬膳茶&薬膳食材!

気がせいたり、せっかちなタイプはいつもイライラしたりストレスフルな毎日で気滞血瘀体質となってカラダに余分な熱を生み、カラダの上部に熱が集まって頭痛、肩こり、目の充血、鼻づまり、歯痛、耳鳴り、めまい、不眠などが起こりやすく、ひどくなると脳出血などを引き起こします。

出来るだけ穏やかな感情を保つよう心掛け、上手にストレスを解消し、気血の巡りを調えることが大切です。でないと、ある日突然…!なんてことに、すべて自分のカラダに返ってきます。

■気の巡りを調える食材などがオススメ

そば、玉ねぎ、大根、かぶ、おくら、らっきょう、なた豆、エンドウ豆、梅、みかん、オレンジ、文旦、金柑、レモン、ゆず、グレープフルーツ

などの柑橘系や酸味のあるもの。

薬膳茶では、気血巡茶、麗香茉莉花茶、薬膳食材は、茉莉花(ジャスミン)、マイカイ花、陳皮など。

■のぼせやほてり、なんとなく熱っぽい、胃がムカムカにオススメは

苦瓜、キュウリ、ズッキーニ、れんこん、コンニャク、セリ、セロリ、白菜、水菜、じゅんさい、チシャ、トマト、しじみ、ハマグリ、昆布、かに、フグ、キウイ、スイカ、メロン、リンゴ、バナナなど。

薬膳食材は、金針菜、緑豆、はと麦など。

薬膳茶では、五望茶、カラダ潤し茶などがオススメです。

中医学や薬膳の知恵を毎日のくらしに活かして、体質改善や病気の予防に役立てて下さい。

薬膳茶や薬膳食材などの商品は下記各ショップでお買い求めいただけます。

■薬膳茶&薬膳食材専門店 京都 楽楽堂 本店公式オンラインショップ

国際中医師がオリジナルブレンドした季節の薬膳茶や、厳選した安心安全の薬膳食材を専門に扱っています。ぜひご利用ください。

薬膳茶&薬膳食材専門店 京都 楽楽堂公式オンラインショップ

特別プレゼント

「貴女の星の運勢先読み通信」無料プレゼント

ただいま薬膳茶&薬膳食材専門店 京都 楽楽堂 本店オンラインショップのLINE公式アカウントにお友達登録いただいた方で、ご希望者に彦阪泥舟社中と共同企画「貴女の星の運勢先読み通信」を無料でプレゼント。

ご希望の方はLINEお友達登録の上、生年月日を記入してお申し込みください。九星気学の本命星による11月(11/8~12/7)の貴女の本命星の運勢傾向と中医学的養生法を記載したPDFファイルをLINEでお届けします。

※こちらは本店ショップのみのプレゼント企画です。下記QRコードを読み込んでお友達登録の上、生年月日を送信してお申し込みください。

その他のオンラインショップ

■京都伝統中医学研究所 楽天市場店 https://www.rakuten.co.jp/iktcm/

■京都伝統中医学研究所 ヤフー店 https://store.shopping.yahoo.co.jp/iktcm/

次回は、11月8日「立冬」ですね。

もう冬の気が立ち始める頃です。いよいよ冬支度が始まりますね。インフルエンザやコロナなども流行って学級閉鎖も増えているようです。朝晩の気温差や日によっての気温差など体温調整が難しい時期です。くれぐれも風邪などひかないように気をつけてお過ごし下さい。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?