第2回 年度初日に教職員が互いを知ることの大切さ

●4月1日は1年間のすべてを決める?

1ヵ月ぶりの更新です。

これからは、毎月15日前後の更新となります。前月に引き続きご覧いただいている皆さん、ありがとうございます。今月から読み始めてくださっている皆さん、よろしくお願いいたします。

今回の記事は先月に引き続き、2024年4月1日午後に本校の職員室で起きた出来事について書いていきたいと思います。

さて、いきなりですが、みなさんに質問です。

私たち教職員は、原則週休2日制で働いているとすると、勤務日数は何日くらいになるかご存じでしょうか?

年によって違いはあるでしょうが、約260日あるそうです。

その260日のなかの4月1日は、その他の259日と同じ1日だと言えるのでしょうか?

きっと多くの教職員が、新しい教職員や職場との出会いに緊張とワクワクの入り混じる1日になっているのではないかと想像できます。僕がこれまで勤めてきた職場では、いつも以上にスーツのようなフォーマルな服装をしている人が多いように思います(笑)。

また、まだ子どもが登校しないので、日頃よりは心の余裕を少しだけ持って過ごせる日でもあります。

私は、学校運営や職員室のあり方に関心を持ち始めてからは、この新年度初日の捉え方が変わりました。

いつもの1日、ただの260分の1日と済ませてはいけない日だと思うようになりました。

それは、自分が学級担任として担当するクラスの子どもと初めて出会うとき、初日の出会い方で子どもの雰囲気が大きく変わるという経験があったからだと思います。

初日をクラスで過ごした子どもが、

「なんかおもしろいことができそう!」

「自分のやりたいことを『やりたい』って言ってもよさそう!」

「友だちや先生と楽しくかかわれそう!」

と少しでも期待感を持てる――そんな初日のデザインを考えるようになっていたことが、教職員の出会い方にもこだわりたいと思うことにつながっていったのでしょう。

ちなみに私の学級びらきにおける「初日のデザイン」をどうしているかは、また別の機会にお話しできればと思います。

さて、このことを踏まえて、本校では、4月1日に新しく集ったメンバー全員で、ともに遊んだり、対話をしたりする時間を午前と午後に設定しました(赤字部分)。

なぜ、そのように考えるようになったのかということや、4月1日の午前中に前年度から所属している教職員と新しく仲間になった教職員がどのように出会ったのかについては、先月の記事をご覧ください。

https://note.com/kyouikukaihatu/n/ncc4ea2bb48c6?magazine_key=m1068e41b76e0

今月は、4月1日の出会い方が今年1年間働く場への期待値を大きく左右するということを意識したうえで行った、午後のワークショップの様子をお伝えします。

●職員室での経験が学級での授業実践につながる

本校は、2024年4月30日現在、全校児童759名、学級数が30(一般学級22学級、個別支援学級8学級)あり、教職員は技術員、学校事務職員、栄養士も含め、50名を超えます。

私としては、正直、教職員の人数が多いという印象です。

授業が始まる時期になると、同じ学年や同じ校務分掌を担当している人同士ではよく話をしますが、そうでなければ人によっては1ヵ月も会話をしていないのではないか、ということもあります。

人数が多いので仕方ないのかもしれませんが、教職員同士、かかわる「量」に差が生まれやすいことが問題だと感じていました。

また、組織においては、よく「目的達成に向けて忌憚なく議論をし合える組織」が素敵だと言われます。実際にそう思っていらっしゃる方も多いでしょう。

ただ、そのために具体的にどうするかとなると、「忌憚なく議論しましょう!」と声をかけ合うだけでは、そのような議論は実現しないというのが私の実感です。

「量質転化の法則」とはよく言われますが、職員室も、一人ひとりが会話をしたり、同じ事柄を経験したりすることを通して、笑い合ったりお互いのことを知ったりすることをたくさん積み重ねること。その積み重ねによって、「この人となら楽しく話したり聞いてもらえたりできそう」という関係性を築くことが、「忌憚なく議論できる組織」の土台として欠かせないものだと思っています。

このことを踏まえ、4月1日午後のワークショップの場をデザインする核に「教職員全員が、一対一で相手の名前を呼んだり、自分の名前を呼ばれたりすることができる」ことを据え、ここから場のデザインをしていくことにしました。

そして、午前中に話した「いい職場をつくれない人は、本当の意味でいい学級はつくれない」(第1回記事参照)を意識して内容を考えました。さらに、進行役である私(玉置)のクラス初日と同じような進め方でワークショップを行うことで、この場がいわゆる「学級びらき」ともつながることを意識できるように場のデザインを行いました。

できあがったプログラムは、下記のようです。

ここから、活動のねらいと実際の様子について簡単にご紹介させていただきます。

●気軽に名前を呼んだり、呼ばれたりする経験から関係性を築いていくアイスブレイク

アイスブレイクでは、とにかく互いの名前を呼び合うことを楽しみながら何度も行うことを意識して活動を考えました。

「ドブル」は本当によくできたカードゲームで、子どもたちもいつまでも楽しみ続けることができます。

https://hobbyjapan.games/dobble/

今回は、全員が1枚ずつカードを持ち、声をかけ合いながら、いたるところで1対1の取り合いをするというルールで行いました。その際、取り合いをする前に必ず自己紹介をし合うことと、全員と一対一を行うまで同じ人と2度目の対戦はできないこと、という条件を設けました。

さらに、自分の持ちカードが0枚になってしまった人は、1対1で取り合っているところに割り込み横取りできるというルールをつけることで、全員がいつまでも参加することができました。横取りに成功した人は、「横取りしたのは玉置でした~」と自分の名前を伝えながらその場を立ち去ります。

また、ジップザップ(※)では、いわゆる鬼役のジップ星人が、「ジップ!」と言いながら地球人役を指さすのですが、今回は「名前を呼び合う」ということが重要な場だったので、ジップ星人役はできる限り相手の名前を呼びながら指さすとルールをアレンジしました。

※『クラス全員がひとつになる 学級ゲーム&アクティビティ100』(甲斐﨑博史著、ナツメ社、2013年)で紹介されているアクティビティ

https://www.natsume.co.jp/books/1429

ドブルもジップザップも、教職員が楽しんで活動をしているように見えました。時間が経つにつれ、ドブルで「せーの!」と言ったり、ジップザップで「○○さん!」と呼んだりする声がどんどん大きくなっていきました。あちこちから笑い声が聞こえてきます。

これらは、私が実際にクラス初日などに行う活動とほとんど同じ内容です。教職員が活動の楽しさや名前を呼んだり呼ばれたりすることの心地よさを感じることが、それぞれのクラスの学級びらきを考える際に、少しでもいい影響が生まれればと思いながら、みんなの様子を眺めていました。

最後のアイスブレイクは、「自分の幸せな休日」の相互インタビューです。

これは、名前を呼んだり呼ばれたりする経験をした教職員同士、もう少し互いのことを知り合うことをねらいとした活動です。

このアイスブレイクでは、自分の幸せな休日を簡単に可視化して共有するために、慶應義塾大学の井庭崇教授が考案した「全体性のたまご」(※)というデザイン技法を活用しました。

※https://note.com/shiawasenotamago/※https://web.sfc.keio.ac.jp/~iba/papers/AsianPLoP18_WholenessEgg_WWS.pdf

この方法は、本校の校内研究やこのワークショップの最後に行う「自分の考えるよい職員室とそれを実現するために大切なことを言語化する」際にも活用する技法でもあります。「互いのことを知り合う」というねらいに加えて、「自分の幸せな休日」という誰でも考えやすい内容で「全体性のたまご」の書き方を理解しておく、ということもねらいとしました。

相互インタビューの時間は、先ほどまでの名前をどんどん呼び合う姿から一変。

互いに立ち止まり、じっくりと話し合う姿がたくさん見られました。そのため、予定していたアイスブレイクの時間を大幅にオーバーしてしまいましたが、笑顔で互いの顔を見合いながら話をする教職員の姿を見ると、「時間ですー」と止めることができませんでした。

新年度初日、「これだけでもよいかも……」と自己満足に浸ってしまうくらい、よい時間だったと感じています。

●一人ひとりの違いを実感する対話

さて、それでもまだこれはアイスブレイクです。

その後は、1グループ3~4人の少人数で行う対話の時間となります。

対話の時間の大きなねらいは2つありました。

一つめは、「自分のことを考える」ことです。これは、「自分にとって幸せな職員室とはどんな職員室か」ということをじっくり考えることを通して、「自分の幸せな職員室は自分でつくるんだ」という認識を全員で共有したいと考えたからです。

二つめは、「たとえ同僚であっても、他の人のことが考えることは自分の考えることは違うということを認識する」ことです。

学校という場では、「みなさん」「みんな」というように、複数の人をひとまとめにした主語で話しかけたり、文章を書いたりすることがよく見られないでしょうか。

また、職員室のなかで、いろいろな実践をどう「そろえる」かを話し合っている声が聞こえてきたこともあります。職員室や同じ担当学年のなかで「そろえる」ことのむずかしさについては、同僚以外にも他の職場の仲間ともよく話題になります。

このように学校では、「違う」ということよりも「同じ」ということに重きが置かれていたような印象があります。

あくまで、私の感覚ですが……。

本校では、4月1日午前中に益子照正校長先生がお話になった学校長方針説明のなかで、「学校教育目標を子どもの姿で具現化するという目的は全員で共有し、目指していくが、その実現に向けた方法は教職員や目の前の子どもたちによって変わってよい」という話がありました。

この学校長方針説明を受けて、午前中のワークショップでは、「教職員一人ひとりは違う人だから、幸せだと思う職員室も違う。だからこそ、『自分が幸せだと思う職員室』をそれぞれがつくっていくとともに、互いの『幸せ』も知って、みんなの幸せの実現に向けて支え合っていこう」ということを共有していました。

今回は、その「違う」ということを対話の経験を通して実感してほしいというねらいもありました。

対話の時間は、違う担当学年の人と組むことを条件にグループを自分たちでつくり、対話を始めました。

対話の時間は2ブロックで構成しました。第1ブロックのテーマは、「最近、働いていてうれしいな、いいなと思ったことはありますか? そう思ったときのエピソードも教えてください」。第2ブロックは、「あなたが思うよい職員室とはどんな職員室? そんな職員室をつくるために、大切なことは?」というテーマにしました。

また、対話の仕方も事前に全員で確認しました。

1人あたり5~7分の時間で自分の考えを語ります。その際に、聞き手は、話し手が自分の考えを掘り下げていけるように質問をして、話し手が考えるお手伝いをします。質問をする際には、NHK for schoolで視聴することができる「Q~こどものための哲学~」という番組で紹介されている「Qワードカード」(※)を紹介しました。これも私が、クラスで実際に活用しているものです。

https://www.nhk.or.jp/school/sougou/q/origin/shiryou/

そして、二つのことを確認しました。

一つ目は、「沈黙は宝である」。話し手が精いっぱい考えている時間なので、互いに間を埋めようとせずに次の言葉が出てくるまでゆったり待ちましょうということです。

二つ目は、教職員は自分も含めて長く語りがちなので、今回は自分の説明は端的に行うこと、伝わらなかったら聴き手が質問してくれるので、質問を受けてふだん考えないことを考えることを楽しみましょうということをお伝えしてから、対話の時間をスタートしました。

実際に話す様子を見ていると、笑い声がたくさん起きるグループ、「へぇ~」といったあいづちが多いグループ、真剣な表情で話し合うグループなど、様子はグループや話し手によってさまざまでしたが、どのグループもじっくり聴きながらお互いの違いを受け止めようとしていたように感じました。

●ワークショップに参加した教職員の声

対話の時間の後に、各自が考える幸せな職員室とその実現のために大切にしたいことを「全体性のたまご」に書きました。そして、全教職員の「全体性のたまご」を職員室に掲示することと、実現した内容には各自が色を付けていくこと、色を付けていくために一人ひとりが自分の幸せな職員室のつくり手であるということを確認し、90分間のワークショップは終了しました。

ワークショップのふり返りでは、「今日、朝と午後に教職員みんなでよい職場にすることを目指して、アイスブレイクや対話の時間をとりました。そのことについてどう思いましたか? 感想を聞かせてください」と質問しました(無記名です)。

その質問に対する教職員からの声の一部をご紹介します。

▼楽しかったです。よい職員室が子どものためになると思います。ありがとうございました。

▼昨年度は着任してすぐだったのでよくわかりませんでしたが今年は意図がなんとなくわかったのでいろいろ考えながらできました。ありがとうございました。

▼職員室では話しにくい雰囲気がどうしてもあったので、すごくいい雰囲気で話せて楽しかったです。自分が学級びらきをするときの参考にしたいと思いました。

▼新鮮でした。本音でいろいろ話し合えて、カタルシスになりました。

▼初めての大規模校で不安がありましたが、旭小学校の仲間になれた気がしました。ご準備してくだった方々、ありがとうございました。

▼なごやかな雰囲気になったのでほっとしました。。今年たくさんの異動があり、もともといても知らない人ばかりで不安だったため、心の緊張が解けました。グループみんなで共有できたのでよかったです。

▼今日、着任した者としては、こんなにいろいろな方とコミュニケーションをとれるとは思っていなかったので、とてもよかったと思いますし、人の名前を覚えられるいい機会だったと思います。

▼堅苦しい雰囲気でなく、打ち解けられてよかったです。私もですが、若手職員にとっては子どもたちとの出会い方など、すごく学びが多かったと思います。学校教育目標実現のために、がんばります。お疲れ様でした。

▼「まったく話したことがない人」が初日にいなくなったのがよかったなと思いました。

▼初めて着任された方にとっては緊張をほぐすいい機会になったと思います。また、学級びらきの意味を体感的に知ることができ、すてきです。

●目標がお飾りにならないためのメンテナンス

4月1日は、非常勤職員の方は出勤されていないなど、さまざまな事情があり、全教職員の「幸せな職員室をつくるためのたまご(全体性のたまご)」がそろうには至りませんでした。そのため、職員室に全員の「幸せな職員室をつくるためのたまご」を掲示するのに時間がかかってしまっていました。

たまごを作成してから約2週間が経過した4月18日の放課後、職員会議がありました。

まだ、職員室には「たまご」を掲示できていなかったのですが、その場で教職員にアンケートをとりました。

質問内容は次の2つです。

①4月1日に作成した「幸せな職員室のたまご」の内容を覚えていますか?

②覚えている方に質問です。「幸せな職員室のたまご」の内容を意識して行動したことは何かありますか?

結果、68.4%の人が書いた内容を覚えていました。そして、覚えている人の67.7%(全体の55.2%)の人が意識して行動していると回答していました。行動している内容は、「学年を超えて声かけをした」「雑談をした」という人が多く、「整理整頓をした」という人もいました。

私たちは、たくさんの業務をこなしていくなかで、たくさんのことを忘れてしまいます。日常のなかに自分の目標を意識する仕組みがあり、定期的に目標内容を見直す機会(メンテナンス)が必要なのではないかと考えています。「自分の幸せな職員室をつくる」という営みを通して、学校のなかにたくさんある「目標」のあり方についても考えていければいいなと思っています。

そして、この目標を日常的に意識し、見直す仕組みとして職員会議を活用していきたいと思っています。

このことについては、次回以降にお話していきます。

さて、4月25日にようやく教職員みなさんの「幸せな職員室のたまご」を掲示することができました。全員が使用する給湯器、ごみ箱の近くに設置したこともあり、一人でじっくり眺めていたり、たまたまその近くにいる人同士で見ながら談笑したりする姿がさっそく見られました。

「へぇ、○○さんってこんなこと考えるんだね」と、同僚についての新しい発見を共有している声も聞こえてきました。

子どもが登校して約1ヵ月。春休みのゆったりした時間が思い出せないくらい怒涛の毎日が続いています。そんななか、ほんのわずかな時間でも教職員同士が談笑しながら互いのことを少しでもくわしく知ることができる環境をつくっていきたいなと感じる場面でした。

●ぜひ、忌憚のないご意見をお願いします!

今月も先月に増して長文になってしまいました。

来月以降もおつき合いいただければうれしいです!

先月の投稿にコメントをくださった方もいらっしゃいました!本当にありがとうございます。連載というものが初めての経験で、「読み手が見えない」というのはとても不安です。そんななかでのコメント、とてもうれしかったです。

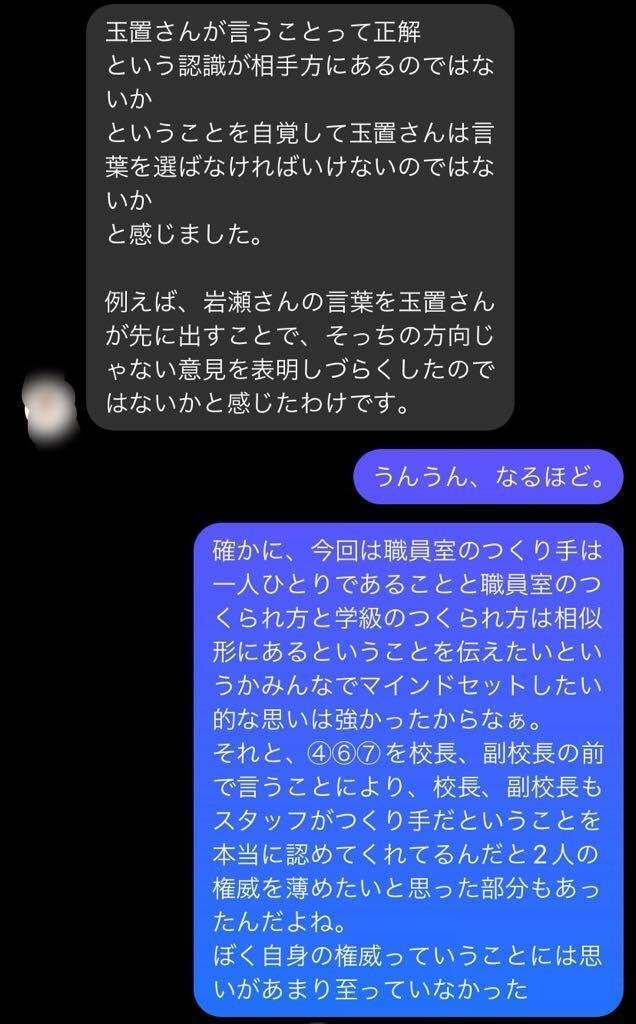

また、「ぜひ批判的なご意見もお願いします!」とも書いたのですが、なかなかそういうご意見をいただくのはむずかしいかもしれません。

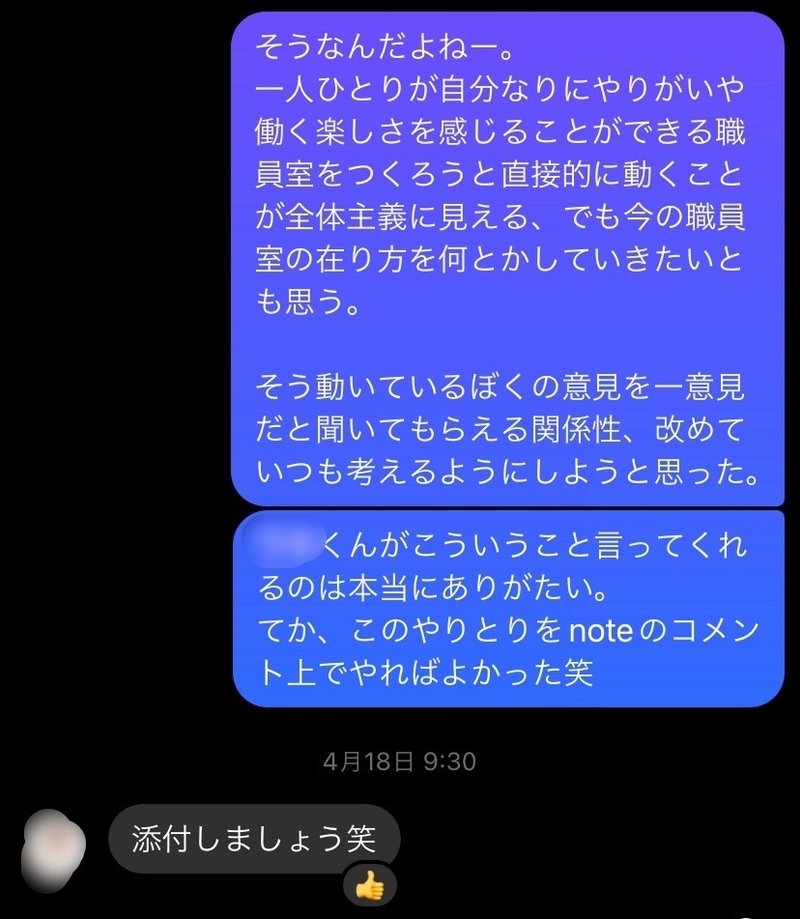

他方で私の友人が個人的にメッセージを送ってくれました。

noteのコメント上でそのやりとりができればよかったのですが、友人の許可を得て、こちらでも公開いたします(こういうご意見をいただけて、私はうれしかったです)。

批判的なご意見をいただくことが、私たち横浜市立旭小学校の実践のブラッシュアップにつながると考えています。

ぜひ、忌憚のないご意見をよろしくお願いいたします!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?