『紫式部日記』考察

教科書に必ずと言っていいほど掲載されている『紫式部日記』について、先日行った研究授業の指導案を元に備忘録がてら記録しておく。

ポイントは生徒に「皇位継承争い」と「作品の果たした役割」について気付かせること。そして当時の文学の持つパワーについて考えさせることとして単元を作成した。

なお、扱うのは紫式部が和泉式部と清少納言についての人物評を述べている段である。

◆教材観と指導観(指導案のママ)

今回扱う『紫式部日記』は紫式部によって記された日記であるとされており、藤原道長が娘の中宮彰子への教育を行うべく紫式部を宮中に呼んでからの数年間の宮中の様子を描き出している。その期間は『紫式部日記』の全文にある叙述から、中宮彰子の出産が迫った1008年(寛弘5年)の秋から1010年(寛弘7年)の正月までである。全2巻で構成されており1巻は記録的内容、2巻は手紙と記録的内容である。

『紫式部日記』は史書では明らかになっていない様々な同時代の人物の行動が描かれている。また、あくまで紫式部の視点からではあるものの、宮中の同僚である和泉式部や赤染衛門、中宮定子サロンの清少納言などに対する評価が記されている。この点については事実のみを記した記録や比較的事実を元としている史書とは性格を異にしていると言うことができ、記録や史書にある史実の隙間を補完し得る、非常に価値のある文献であると考えることができるだろう。

このような「主観による人物評」から同時代の様々な人物のリアルな姿を想像することが可能になると同時に、それを書いたとされる紫式部本人の人物像をあぶり出すことができる。私はこれこそが『紫式部日記』の面白さであり教材としての価値であると考えている。

中教審の報告にもあるとおり昨今現代人の古典離れが叫ばれている。本校の生徒もその例に漏れず古典を毛嫌いしている様子が見てとれる。指導を行うクラスにおいても「なぜ古典を学ばなければならないのか」や「今さら1000年前の書物を読んで何の役に立つのか」といった声が聞こえてきた。こういった声に対して私が興味関心を寄せている研究領域である「日本語学的な視点 」、「表象文化論的な視点 」から次の3点で説明を施してきた。まず「①古典は言うまでも無く古い日本語で書かれており、これと現代日本語を比較することで言語を相対化することができる」、次に「②古典を文化として捉えた際にそれを継承していくには学びつないでいく必要がある」、最後に「③過去に生きた人と現代に生きるわたしたちを比較した際に共通する点と異なる点があり、これらを相対化や一般化して考えることで「人間とはなにか」を考えることが出来る」である。これらのうち、①と②については1学期及び2学期中間までの学習の中で重点的に取り扱ってきた。その甲斐もあり、文法の中でも動詞の活用については一定の理解をしている様子である。また、古典を学ぶ意味についても、ほんの少しではあるが生徒の中で見いだすことができている様子も窺える。

これまでの学習と生徒の現状を踏まえたうえで、今回扱う『紫式部日記』については③をより一層意識して単元を構想することとした。紫式部の視点から描き出された人物評から見える同時代の人物のリアルな様子や紫式部の人間像に迫ることで「記録する人間」としての紫式部に迫らせたい。

◆考察

『紫式部日記』を扱う上で確認しておく必要があることとして「誰の視点から描かれているか」である。当たり前ではあるが、恐らく紫式部の視点から描かれている。本文を額面通り受け取ると「紫式部が和泉式部や清少納言を批判している」といったところである。

後宮の女房としては清少納言の後輩に当たる紫式部は、宮中勤めにおいて清少納言とは入れ違いである。そんな紫式部は『紫式部日記』の中で、

『枕草子』は無理に個性に走った作品であり、作者が風流ぶるあまり、

現実を無視して殊更に風流ばかりを拾い集めて書いたものだ。

と強く批判している。

紫式部ら女房たちが過ごしていた空間は現代の住居と比較すると非常に開放的であり、せいぜい几帳(カーテンのような目隠しの役割)で仕切られている程度である。つまり、手紙とか日記とかが他人の目に触れやすい環境なのである。

この分野の研究者や専門家の先生からお叱りを受けることを覚悟でわかりやすく言うと、当時の日記や手紙は今のSNSに近い感覚である。

「他人の目に触れる前提」で書かれているものも少なからず存在するというわけである。

こんな超攻撃的な『紫式部日記』が宮中でシェアされていたわけである。ここが最大のミソであり、古典を深く学ばせるポイントでもある。

他人の目に触れる前提という環境下で同時代の有名人をこっぴどく批判した文章を書いた紫式部にはただ単純に「ディスりたい」という考え以外の目的があったのではないだろうか。

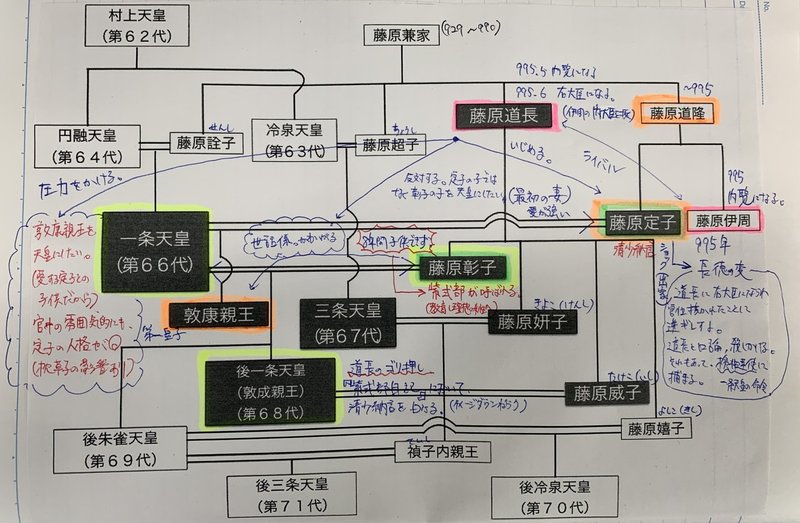

そこで浮かび上がってくるのが当時の皇位継承争いである。

その際に押さえておかなければならないのが、清少納言『枕草子』の執筆理由についてである。

◆清少納言『枕草子』の執筆理由

清少納言は正暦4(993)年から一条天皇の中宮定子のもとに仕え、やがて『枕草子』の執筆を始めた。清少納言が遣えていた定子は、一条天皇の最愛の后であるとともに、悲劇の后だった。

990年、時の最高権力者・藤原道隆の娘・定子は、14歳で一条天皇の中宮となる。一条天皇より3歳年上の彼女は明るく知的で、どちらかと言えば内気で学問好きな天皇の心を捉える。この時、定子と中関白家(なかのかんぱくけ。道隆の家)は栄華の極みにあったのである。

ところが、995年に道隆が43歳で死亡、道隆の末弟・藤原道長が最高権力者になったことで、定子の運命は暗転する。

道長が娘・彰子(定子より11歳年下)を一条天皇の中宮に押し込み、彰子が産む皇子を天皇にしようと画策し、定子に辛く当たったからである。

定子は20歳で出家するが、一条天皇は定子への思いを断ち切れず、後宮に呼び戻す。その後一条天皇との間に、内親王、親王(皇子)、内親王と3人の子を儲けるが、定子は24歳で亡くなる。

まさに波瀾や苦悩の人生、悲劇の后である。にもかかわらず、定子を描く『枕草子』は幸福感に満ちている。

清少納言は、なぜ『枕草子』を書いたのだろうか。「能因本系統の『跋文』からは、次のことが知られる。この作品がもともと定子の下命によって作られたこと、定子が清少納言独りに創作の全権を委ねたこと、そして二人はこの新作に『史記』や『古今和歌集』の向こうを張る意気込みを抱いていたこと。

下命による作品は下命者に献上するものであるから、執筆した後は、清少納言はこれを定子に献上したはずである。つまり『跋文』にしたがう限り、『枕草子』とは定子に捧げた作品であったのだ。

『枕草子』の執筆が本格的となったのは、定子が長徳の変によって出家した後の長徳2年頃のことである。その彼女の前に清少納言は『枕草子』を差し出した。

つまり、定子の悲嘆に暮れる心を慰めるために書いたのである。これが大きく2回に分けて書かれることとなる『枕草子』の1回目の制作の流れである。

『枕草子』は闇の中に『あけぼの』の光を見出す作品となったのである。

では、なぜ清少納言は定子の死後も『枕草子』を書き続けたのだろうか。

『枕草子』を読んでいると、いくつかの章段に時折現れる過去を振り返る口調からは、定子死後という時間の経過が実感される。

清少納言は定子の死後も、輝かしかった定子サロン文化を書き留めるという執筆方針を変えなかった。下命者その人を喪っても、定子に捧げるという思いを貫いたのだ。執筆は、長く続けられた。定子の死後9年を経ても、清少納言は『枕草子』を書き続けていたのだ。

定子の生前には、定子が楽しむように。その死を受けては、定子の魂が鎮められるように。皆が定子を忘れぬように。これが清少納言の企てだった。

清少納言の企みは見事に功を奏し、宮中では定子を懐かしむ雰囲気が高揚したようである。かつて定子を迫害した藤原道長も罪悪感から怨霊に怯えるようになった。道長に与した貴族たちは、やはり罪悪感の裏返しだろう、定子への同情を唱えるようになった。若者たちは、無常感と無力感に駆られて出家した。定子の死は社会全体に衝撃をあたえたのだ。そんななか、美しい定子の記憶だけをとどめる『枕草子』は、むしろ社会を癒やす作品として受け入れられたのだ。

紫式部が『紫式部日記』の清少納言批判を記したのは、この翌年のことだ。

◆『紫式部日記』執筆の意図とは。

上述の、『枕草子』が宮中において広く享受されており、定子を懐かしむ雰囲気は紫式部サイド(藤原道長、その娘の彰子、彰子の息子であり次期天皇を狙う敦成親王)の人間からしたら邪魔であったことは間違いない。この雰囲気も相まって、定子の子であり、第一皇子である敦康親王が推されることを危惧したからである。

紫式部サイドの人間は何とかしてこの『枕草子』の作り上げた定子のイメージを打ち壊そうとする。つまり、敦康親王ではなく敦成親王を、である。

紫式部自身は幼少の敦康親王の世話を仕事としてしていた過去もあり、複雑な心境であったかもしれないが、政治に翻弄される中で清少納言に対する痛烈な批判を『紫式部日記』の中で表明する必要があったのだろう。

このような流れで、次の3点を押さえることが出来れば、本単元の目標は達成される。

①当時の宮中のメディア空間について確認すること。

②文学作品に込められた「政治」的な側面を捉えること。

③当時どのように作品が享受されていたのか理解すること。

ここまでを高校生段階で古典の授業ないし古典の学習の中で学び取ることが出来れば素晴らしいのではないだろうか。