「迷走」する2025年大阪万博、何でこんなことに?

2025年4月、大阪に国際的なビッグイベント「万博」がやってきます。12月に入り、大阪の街は公式キャラクター「ミャクミャク」のポスターや、前売り券購入を呼びかけるお笑い芸人のCMであふれるようになりました。

とはいえ、歓迎ムード一色かと言うとちょっと怪しい。その理由は、万博の準備が「迷走」しているからです。開催費用の多くを占める公金が膨らみ続ける一方で、花形の海外パビリオンは準備が遅れ、展示の目玉はいまだに何なのか、よく分かりません。大阪社会部で行政取材を担当している私たちは、これまでの経緯を振り返りながら考えることにしました。前編は運営主体にフォーカスを当てて万博への「モヤモヤ」を検証。後編では、専門家の話から「万博とは何なのか」という根本的な視点で開催意義を問いました。「大阪万博、500日前にこの状態で本当に開催できるのか?」。

記事はこちら

【前編】

【後編】

今回は、この2つの記事に合わせて、担当記者が経緯や取材後の思いについて語ります。同時公開のnote後編はこちらから

モヤモヤ検証

こんにちは。前編の記事をメインで担当した木村直登です。

上司であるデスクに企画を持ち込んだのは10月半ばでした。この間の取材で感じていた「日本国際博覧会協会」(万博協会)へのモヤモヤを、検証してまとめておきたいという思いからでした。万博は確かに、国民のためになる側面もあるのかもしれない。けれど、運営主体である万博協会からは説得力のある発言が聞こえてこない。象徴的な二つの事象からご説明します。

豪語、苦言、のち前言撤回

私が本格的に万博取材に加わったのは7月からでした。4月までは大阪府知事、大阪市長の「ダブル選挙」を含む統一地方選にかかりっきりで、5~6月は育児休暇を取得しました。

復帰直前に火を噴いたのが、参加国が自前で建設する海外パビリオン「タイプA」の建設遅れの問題でした。6月末、建設に必要な許可が大阪市に1件も申請されていないことが判明しました。どの国も着工のスタートラインにすらたどり着いていなかったのです。

過去の万博では開幕時点で工事中のパビリオンがあったとか。けれど、大阪府の吉村洋文知事はこんなふうに豪語していました。

課題を乗り越えてしっかり間に合わせたい (6月28日)

ただ、パビリオン建設の指揮を執る万博協会の発言は迷走しました。

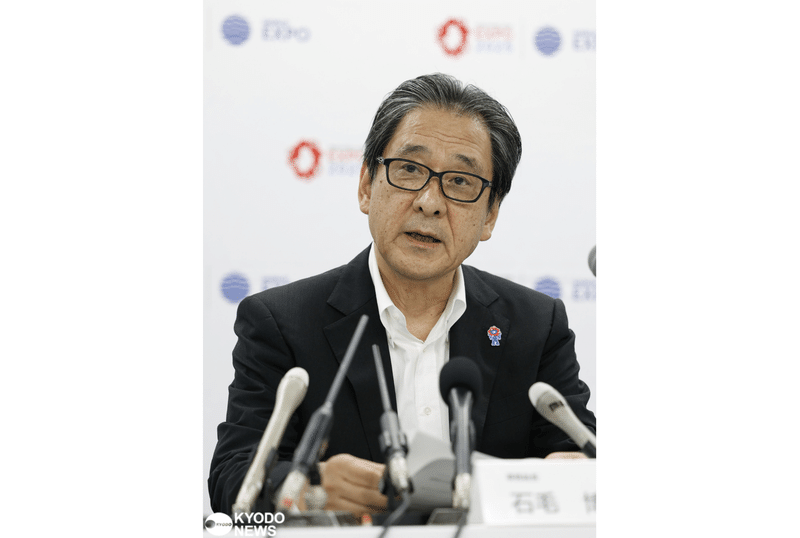

協会の石毛博行事務総長は記者会見でこのような認識を示します。

年末までに着工すれば間に合う(7月13日)

これに対し、建設業界トップに当たる、日本建設業連合会の宮本洋一会長(清水建設会長)が苦言を呈しました。

何が根拠なのか分からない(7月21日)

確かに「間に合う」とだけ言われても、どうやって間に合わせるのか、良く分かりません。結局、石毛氏はその後、前言を事実上撤回します。

そこだけ注目された。全てのパビリオンが12月に着工すれば間に合う、と言っているつもりは元々ない(9月1日)

これで振り出しに戻ってしまいました。これを書いている12月中旬時点で着工にこぎ着けた国はありません。全体のスケジュールがちゃんと管理できているのか、不安になります。

繰り返された「精査中です」

もう一つ、大きな問題があります。「公費負担」です。特に注目されたのが会場の人工島・夢洲にインフラや催事場を建設する「会場整備費」です。当初1250億円とされていたのものが、2020年12月に1850億円に膨れました。今年7月ごろからは、さらに上振れするのではないかという懸念が持ち上がりました。整備費は3分の2を公金で賄います。

7月31日時点で、万博協会が共同通信に示していた見解はこちら。

・協会が増額の検討に入ったという事実はありません。

・(関係者にも)1850億円に収まるよう尽力する旨説明しています。

8月31日、政府が金額を精査するよう、万博協会に指示を出します。それまで新たな見解を示してこなかった協会はこれを機に、増額になるのかどうかも含めて「精査中です」と繰り返すようになります。

それが約2カ月続きました。

結局、「最大2350億円」を示したのは10月20日です。

万博協会はその後、資材費の高騰など社会情勢が要因だとしてこう言っています。

増額は仕方がない

そう言う前に、何かできることはなかったのでしょうか。増額の可能性と規模をもっと早くに認め、精査の過程をオープンにすることはできたはずです。議論の経過がブラックボックスのままでは、不信感だけが募ります。

たどり着いた答えは「縮図」だった

現場を取材していると、万博協会は説明責任の意識が希薄なのではないかと感じることが多々あります。もちろん、参加国との調整で公にできないこともあるでしょう。ですが、公費を投入する以上、国民の理解を得る努力が必要なはずです。

そのような問題意識から、前編の記事では、協会の構造的な問題を探りました。たどり付いた答えは3つです。

①組織を代表する「顔」役がいない

②「寄せ集め」ぶりが顕著

③そもそも「公」の機関が大規模事業を運営する限界がある

原稿を出した後、東京・永田町での政治取材経験が豊富な担当デスクに教わりました。

「東京オリンピックの組織委員会も同じような問題を抱えていたんだよ」

もしかしたら、大阪万博の迷走は、日本という国が抱える問題の縮図なのかもしれません。2025年4月の開幕が近づくにつれ、今後も新たな問題が続出するでしょう。一つ一つ、粘り強く取材を続けたいと思います。

同時公開のnote後編はこちらから