Vol.16 Claridão/Silva〈今のところnoteでまだ誰もレビューしていない名盤たち〉

Claridão(2012) Silva

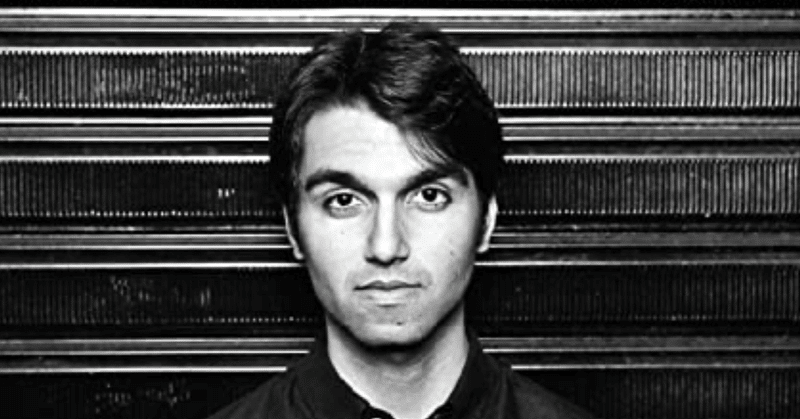

シルヴァ(Silva)はブラジル出身のSSW。今回取り上げる1stアルバム『Claridão』で2012年にデビューし、2022年現在までに6枚のフルアルバムを発表している。ジョアン・ドナートやアニータを客演としてアルバムに招聘したり、21世紀最大のブラジリアン・フィメール・シンガーであるマリーザ・モンチとも共演するなど、本国のMPBシーンでは顔役とも言える存在感を持っている。Spotifyの月間リスナーも160万人を超えるほどの規模であり(9月23日現在)、2010年代を代表するMPBの歌い手と言って差し支えないだろう。

前述したジョアン・ドナートとアニータの参加した2020年のアルバム『Cinco』を一聴した限りは、ミナスの「街角クラブ」周辺からそれこそマリーザ・モンチにまで通じる歌のたおやかさと、ダーティー・プロジェクターズのST作以降のような音数を絞ったデジタルなサウンド・デザインの融合が面白く、「これが現代MPBのスタンダードになっていくのかな」という印象だった。これは各方面から絶賛され、今のところの彼の最高傑作という扱いになっている『Brazileiro』(2018)を聞いた時にも抱いた感想だ。ただ後に出た『Cinco』の方がアコースティック・ギターの音色の増加と、曲によってはフラメンコの要素がぐわんと入ってくることもあり、ルーツ回帰を志向している印象を持った覚えがある。

というふうな感想を抱いたのが、おそらく1年前くらい。リスナーとして彼とは付かず離れずの関係性のままだった。

そんな中、あるディグり方にハマった。巷にはRYMやAOTYなどの、リスナーが主導するアルバムのレビュー・サイトがあり、これらのサイトでここ数年でハイスコアを叩き出しているアルバムをピックアップして聞くようになった。特に2010〜2017年くらいのアルバムは「自分がリアルタイムで追えていない」かつ「再評価のサイクルに乗る前の時期で、ちょうど顧みられていない時期」なので、それはそれは掘りがいがある。おまけにピックアップするものはナード受けのする好盤ばかりだ。このディグを始めてからというもの、僕のSpotifyのカタログは20〜30枚/日の速度で増え続けている。現在進行形で。

そんな調子でAOTYをせっせか掘っていると、ブラジルのSSWが2012年に発表したとあるアルバムが高いレーティングを叩き出しているのに遭遇した。RYMやAOTYのランキングは欧米のインディーが中心であり、名前が上がるものも英米のものが7割くらいなので、日本やブラジルなどの国を拠点としているアーティストの名前はよく目立つ。

そういうわけで、このやけにレーティングの高い『Claridão』というアルバムをSpotifyのカタログに追加し、早速1曲目の「2012」から再生してみる。それが3日前の出来事であり、そのあまりの完成度と英米インディーシーンとの共振具合—というより、最早シーンを何歩も先行して完全に独走状態のレースを繰り広げている—に驚嘆し、またそのアーティストが自分が前から聞いていたSilvaその人であることが俄かに信じられず(実際、最初は同名の全く違うアーティストだと思っていた)、狐につままれたような面持ちで書いている次第だ。

僕がSilvaの近作から感じ取っていたフィーリングとはかけ離れたサウンドが、そこには展開されていた。MPBの歴史を継承するような素振りすらそこにはなく、むしろアーケイド・ファイヤからザ・ナショナル〜ボン・イヴェールに通じる、スケールの大きいUSインディーの系譜にある。

徹頭徹尾ホーム・レコーディングで作成された本作ではシンセサイザーが大々的にフィーチャーされており、そこにザク切りのビートを叩きつける手法は完全に00年代エレクトロニカに見られる「過剰さ」だ。ドラムンベースと牧歌的な旋律の連なりが印象的な冒頭の「2012」は、ボン・イヴェールの3rdアルバム『22,A Million』(2016)を先取りしているようにも聞こえるし、エレピのコード一発からストリングスを纏いながら発展していく「Imergir」は80‘sリバイバルに看過された近年のエレポップの復権すら予感させてくれる。そして何より、ここまで過剰さに溢れたトラックを用意しつつも明確に「声のアルバム」と感じさせるSilvaの手腕も、ゴスペルのエッセンスの援用に代表される現代のUSインディーの和製感を貫いているように聞こえてしまうのが興味深い。

このアルバムのサウンドは、完全にオリジナルというよりもむしろ英米のインディーシーンへの回答だ。これは音楽に限らずあらゆる文化に共通することだが、一つのシグネイチャーを有する(と、広く認識されている)カルチャーは、その受容者たるアウトサイダーからの回答を通して、ようやく外部とのカルチャーの差異化が完了する。アウトサイダーによる非当事者的な捻れた解釈が孕む、名付けられる前の中空に浮いた表現が土着的な文化の中から前景化してくるプロセスを踏むことによって、ようやく一つのカルチャーは揺るがし難いシグネイチャーを「消極的に」獲得する。そのアウトサイダーを生成する構造が日本におけるJ-Popであり、ブラジルにおけるMPBであることは必然の事実だ。

このSilvaというSSWの、USインディーシーンへの回答はどうだろうか。先ほども述べた「声のアルバム」という印象は、ややもするとMPBが黎明期から持っているシグネイチャーである「声への執着」に収斂するかもしれない(ミルトン・ナシメント『Txai』でもカエターノ・ヴェローゾ『Joia』でもジョルジ・ベン『A Tabua De Esmeralda』でも、MPBのレジェンドたちはそのディスコグラフィの中で一回は声に執着したアルバムを発表している)。「12 de Maio」のカントリー調のビートが、もたったレゲトンのビートのように感じられる瞬間なんかはたまらなく批評的だ。「Ventania」での、軽妙なウワモノのリフレインが去った後の、鋼板に頭を打ち付けたような硬質かつ重厚なスネアと享楽的なクラップが連なる、土の匂いを含んだ祝祭的なサウンドを聞き逃してはならない。この折衷感覚は、明確にMPBが涵養してきたものの一つだ。

足腰の強いMPBのビートが批評性を帯びている、USインディーへの回答の最適格。この脅威的なサウンドが2012年に鳴らされたいたことに驚嘆を禁じ得ない。冒頭曲がぶっきらぼうに年号のみが冠されたものであることにも、どこか憎らしさを感じてしまいそうだ。RYMやAOTYの枠を飛び越えて、広範に「今」聞かれて欲しい2012年のアルバムだ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?