山本流音楽理論(3) コード進行

1. はじめに

すみません。多忙に多忙を重ね、1年半以上放置しておりました。途中までは2021年6月ごろの記載です。途中で楽譜ソフトも変えてるので、画像の風味も変わってます。

楽しみにしている人は少ないと思いますが、長らくお待たせしてすみません。

これまで第1回と第2回と、コードの仕組みについて解説してきました。今回は筆者が作曲した「fling」を題材に、コード進行の基本的な組み立て方を解説していこうと思います。こちらのリンクから聴くことができます。サブスク配信中ですので、ぜひ一度聞いてみてください。

2. コード理論を解説する前に~IやIVの確認~

コード進行を解説する際に、ギリシャ数字を用いることがよくあります(機種依存文字対策のためアルファベットで代用しますが)。下記画像の右側のような使い方をします。読み方は「~度」です。

そうです。上記画像左側のような「コードの構造」を示す際にも、「~度」という読み方が使われます。

まずこれまで扱ってきた(=上記画像左側)「~度」とは、「そのコードの根音(=一番下の音=ベース音)を基準としたスケールで、何番目の音か」と定義できます。厳密な定義とは異なりますが、上記の理解で大体のコードの構造は理解できます。

例えば上記画像左側(全音符)はCM7(9)ですが、これはベースがCであることからCメジャースケールを想起し、その1,3,5,7,9番目を並べたものになります。メジャー/マイナースケールからコードの構造を理解する方法については第1回を、9度などのテンションの解説については第2回をご覧ください。

※ちなみに上記画像右側のような、スケール順にコードを並べ、また構成音がその調号と同じものをダイアトニックコードと呼びます。ただ全音(もしくは半音)ずらしたものではない、ということに注意が必要です。メジャーコードであればメジャースケールの、マイナーコードであればマイナースケールの音で構成されたコード群のことを指します。

※そろそろ画像がスクロールしないと見えなさそうなので、もう一度掲載しますね(全く同じ画像です)。

一方で、画像右側にある「(ギリシャ数字の)度」とは、「そのキー(調)におけるコードの位置」を表します。上記画像においては、調号なしでルート(根音)がドのため、キーはCメジャーです。今回画像で取り上げているのがダイアトニックコードのため、II, III, VI, VIIにはマイナーが、VIIにはさらにb5がついています。例えばIIであれば必ずマイナーにしないといけない、というわけではないのでご注意ください。

参考資料として、Aマイナーである場合のダイアトニックコードも載せておきます。先述のとおり、マイナースケール上の音で構成されています。

3. カデンツの基本

前節ではギリシャ数字を扱ってきましたが、ここでコード進行理論のもととなっている「カデンツ」についてざっとさらいましょう。

カデンツ(Kadenz)とは、ドイツ語(もしくはつづりが違うがイタリア語)で「終止」を意味するようです。筆者がヤマハで習っていたころは、「基本的なコード進行」のような意味で使われていました。そのため本稿も後者の意味でカデンツを使います。

さて、ヤマハが提供するサイトによれば、カデンツは3型に分類できるといいます。

一般に、音楽の文章の型のことを、カデンツ(ケーデンス)といいます。

1. カデンツ第1型(K1) T-D-T

2. カデンツ第2型(K2) T-S-D-T

3. カデンツ第3型(K3) T-S-T

Tはトニック :始まりや終止の和音となります。

言葉に置き変えると、主語のようなものです。

Dはドミナント : 最も緊張状態にある和音です。

言葉に置き変えると、述語のようなものです。

Sはサブドミナント: D(ドミナント)を飾る和音です。

言葉に置き変えると補語のようなものです。

詳しいことは引用元のサイトで見てほしいですが、最初のうちは

トニック=I、ドミナント=V、サブドミナント=IV

のことだと思っていただければよいかと思います。

カデンツ1型の場合、I→IV→I、キーがCならC→F→Cです。

カデンツ2型の場合、I→IV→V→I、キーがFならF→Bb→C→F

カデンツ3型の場合、I→V→I、キーがGmならGm→D→Gです。

筆者がヤマハで習っていたころは、主にカデンツ2型を使っていました。

先ほど筆者が頭の中で作ったメロディです。ヤマハで習うような基本的な曲は、このようなカデンツ2型に沿ったものが多いように思います。

4. 基本的なコード進行~flingを題材に~

筆者作曲の曲に、flingという曲があります。この曲は「とにかくわかりやすい曲」を目指して作曲したため、今回の題材になると思って紹介しています。まずはイントロを聴いてみてください。

(1) カデンツ2型

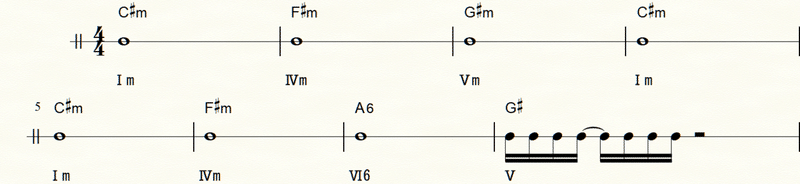

この曲のキーはC#mで、イントロは先ほどのカデンツ2型で構成されています。以下のとおりです。

前半について見ていきましょう。ここではIm→IVm→Vm→Imというように、カデンツ2型を構成しています。作曲者の思いとしては最後まで聞いてほしいということもあり、オーソドックスなコードで構成しています。しかし、後半は少し違っています。

(2) Vを導くためのVI

イントロ後半のコードは、Im→IVm→VI6→Vとなっています。Im→IVmはカデンツ2型と同じですが、3つ目のコードが違っています。ここでVを入れてもいいのですが、2小節連続でのVは単純になるので避けたい。そこでIVかVIの出番になるのですが(理由は後述します)、IVは2小節目で用いているためVIを用います。

このように、最終的に行きたいコードを想定してその途中経過を組み立てることもできます。カデンツは厳密に構成を守る必要があるわけではなく、様々な形態に崩して構成できます。

Aメロ前半も、これと同じ構造をしています。コードは以下のとおりです。

イントロ後半の3小節目がVI6なのに対し、ここではVImとなっています。「ハーモニーの違いを味わう」という名分もあるのですが、ここはメロディとの兼ね合いでこうしました。メロディ先行でコードを決めることもあるのです。

Aメロ後半については、Vが来たあと I に終止しているという流れです。これはカデンツの1,2型で定義されているとおりです。

(3) 王道進行らしきもの

ようやく解説らしい解説ができます。Bメロでは王道進行らしきものが使われています。以下のとおりです。

王道進行とは、長調におけるIV→V→IIIm→VImで構成されるコードです(マイナーだとVI→VII→Vm→Im)。有名どころでは、YOASOBIの「夜に駆ける」も最初から使われています。洋楽でもRick Wakemanの"Together Forever"など、昔から使われています。王道進行は非常に耳なじみのあるコード進行のため、リスナーの耳にすっと入れることができます。

そのまま王道進行を使ってもよかったのですが、今回は少し変えました。理論的にはA→B→G#m→C#mと行くのが筋ですが、ここはあえてF#m→B→EM7にしました。というのも王道進行は大量に使われている、かつ構成上どうしても明るくなりすぎるというのが欠点だからです。AとF#mはコードの構成音が似通っており(F#mはA/F#とも表せるので)、またC#mのIVmにあたるためそこまで明るくならないという特徴があります。2小節目にEM7を配置しているのも同様の理由です。普遍性を脱しながらも耳なじみのあり、かつおしゃれな音作りに一役買っている、というわけです。

(4)王道進行(こっちが本物)

先にも述べた通り、王道進行とはその名の通りいろいろな場面で使われる進行です。ただし本曲のBメロでは王道進行の厳密な定義からは離れた進行となっており、サビになるまで厳密な王道進行が出てこない構成となっています。

では、サビのコードを見てみましょう。

サビの最初の2小節がVI→VII→Vm→Imとなっています。サビのキーはマイナー(Bbm)なので、ちょうど王道進行となっていることが分かります。曲全体で王道進行を使うことももちろんありですが、サビの頭まで全く使わない、という手もあります。その塩梅が作編曲者の腕の見せ所というところでしょうか。

ここまで書いといてなんですが、筆者はコード進行をすべてメジャーの調で考える癖があります。つまり、このキーはBbmですが、平行調であるDbとして考えています。このサビの場合もIV→V→IIIm→VImと理解しています。

次の2小節は、Cm7(b5)→Fの進行です。IVm→V→Imの代理とも言えます。カデンツ第2型です。

Cm7(b5)の構成はC、Eb、Gb、Bbですが、ベース音とEbにすると、単純なEbmになっているのがお分かりいただけるでしょうか。このように、コードトーンを分析して違うコードに当てはめることも、作曲ではよく見かけます。

4小節目はみんな大好きクリシェです。以前解説したか定かではないので簡単に言っておくと、ベースが階段になっている進行です。コードの中で1音が変わることをクリシェというらしいですが、今回は降りるベースラインに合うコードを付けています。

2段目については1段目のコードの繰り返しが多いですが、Aaug/GというBLKコードが使われています。サビに入る頭のコードでもありますが、AbとGbの中間として、ベースがGのコードが使われています。

(5) 転調を起こすBLKコード

ここまでイントロ、A、B、サビのコードをそれぞれ見てきましたが、この曲の特徴と言えば、なんといってもサビでの転調でしょう。平行調に転調しているとも言えなくはないので、このパターンを転調として扱っていいかについては議論があると思います。が、あくまで山本流。

少し前項で述べましたが、Aaug/GがBLKコードと言えます。BLKコードの構造については前回も取り上げましたが、簡単に解説すると、テンションを伴ったおしゃれなコードです。

IIaug/Iという簡単そうなコードですが、テンションだけで書くとI(9, #11 , #13 )となります。妙におしゃれなコードなのです。

さて、サビの前のコードはAb、サビの1つ目のコードはGbM7。これらの根音の差は短二度。ということは間にはG音しかありません。BLKコードは、このようなBメロの最後のベースとサビの1コード目のベースが短二度の関係の時、つまり「2つのコードの根音が全音差のとき」大いに役立つのです。

多くのイキスギコード(=BLK)解説では、同じキーの中での効果的な使い方が記されています。よくあるのはV7の代理。flingにおいてもライブのみ、Bbm F/A Abm Db(サビの4小節目)ではなく、Bbm F/A Abm Aaug/Gとすることがあります。

一方で、BLKはII/Iのコードのように、調号を無視した転調に使うこともできます。具体的な例が先程述べた「2つのコードの根音が全音差のとき」といえます。II/Iも同様に2つのコードの動きを見て使用することができますが、BLKのほうが比較的おしゃれと言えます。

5. まとまらない~最後になんか書くだけ~

1つの曲に絞り解説してきましたが、気になる曲のコードを分解するだけでも楽しいです。コードとして曲を分析する際は、循環コードの曲ではなくなるべく多くの進行を使っている曲にするとよいでしょう。

次回もし機会があれば、メロディからのコードの付け方を、新曲を題材にお送りしたいと思います。

ありがとうございました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?