#1 世界と比較した日本の売春問題:なぜ若い女性は路上売春をするのか 【'23 冬合ゼミ】

こんにちは!京都女子大学現代社会学部 現代社会学科 国際社会専攻 戸田ゼミ16期生です!

今回から5回に渡って、2023年12/16(土)に行われた京都国際関係合同ゼミナールでの報告内容「世界と比較した日本の売春問題:なぜ若い女性は路上売春をするのか」についてレポートしていきます!

研究にあたっては、NPO法人レスキューハブ坂本新代表を外部講師としてお招きし、夜職に従事する女性を性的搾取、犯罪被害などからの保護と公的支援への接続及び官民組織横断的な協働体制の構築を行う貴団体の活動や、日本の性的搾取問題の現状と課題についてお話しいただきました。

この場をお借りして、改めてお礼申し上げます。

▼NPO法人レスキューハブさんについてはこちら

ぜひ最後までご覧いただけると嬉しいです。

報告全体の流れ

1.はじめに

・売春問題に関する国内の動き

・先行研究

・研究の対象

・研究の問いと目的

2.売春の歴史世界の売春の歴史

・日本の売春の歴史

・オランダ

・スウェーデン

3.なぜ若い女性は路上売春をするのか

・歌舞伎町と売春の歴史

・「立ちんぼ」をする女性の現状と課題

4.売春女性への支援

・売春防止法の抜本改正

・困難女性支援法

5.考察

女性たちが売春でない方法で生活できる日本社会を実現するために

今回は第1章をレポートします^^

1.はじめに

1)売春問題に関する国内の動き

コロナ禍の影響を受け路上売春をする若い女性が急増

最近のトピックではコロナ禍の影響で、路上売春をする女性が急増したという問題がある。2020年5月末の緊急事態宣言後、新宿区の歌舞伎町大久保公園周辺で「立ちんぼ」と呼ばれる路上売春をする女性は、コロナ発生前の約5倍に増加したというデータもある。(NPO法人レスキューハブ坂本代表へのインタビューより)

売春防止法の抜本改正

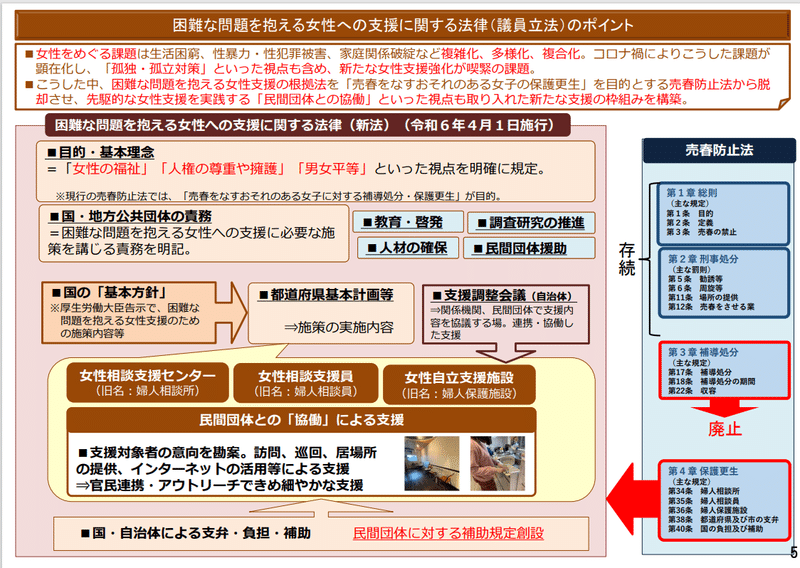

1958年に施行された売春防止法だが、長年その内容が日本社会の売春問題の現状と乖離していると指摘されてきた。2024年4月に66年ぶりの抜本改正・新法施行が行われる。

新法は「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律」で、超党派によって改正案が纏められた。目的として「女性の福祉推進」「人権の尊重」が明記された点が特徴。

詳しい内容は以下の資料をご覧いただきたい。

路上売春を行う女性の一斉検挙

今年に入ってからは路上売春を行う女性の一斉検挙が話題となった。警察庁によると、歌舞伎町の大久保公園周辺で買春客を探す女性を巡り、今年の9月末までに売春防止法違反の疑いで80名もの女性が検挙された。また、検挙された女性の多くは20代で、その目的はホストクラブに使用するお金を稼ぐことが目立った。

しかし、検挙された女性は「更生」せず、立ちんぼに戻るといういたちごっこが続いている。

路上売春と梅毒

悪質ホストクラブへの取締り強化も話題となった。「悪質ホスト」とは利用者の女性に高額な料金を請求し、”立て替え金の返済”といった理由で売春をさせるホストのことをさし、そうしたケースが頻発している。

さらに、近年日本では梅毒患者が急増。2010年から22年の12年間で17倍に罹患者は増加しており、その3分の1は東京に集中している。その意味において、路上売春(立ちんぼ)は梅毒の蔓延の一因となっている可能性がある。

2)先行研究

①公娼制度の概観

公娼制度とは?

日本の売春問題を考えるうえで、欠かせないのが公娼制度。

1589年~1946年までの約350年間に渡って存在した。公的権力が特定の地域において売春の営業を公認・規制し、その利益の一部を公的資金に取り込む制度のことをさす(楊:2003・2)。

公娼制度は、日本社会の性への価値観を示すもので、性差別の構造や「女性解放」への筋道を歴史的に明らかにすることを課題とする女性誌研究において主要な研究テーマの1つとされてきた。

マリア・ルス号事件と芸娼妓解放令

公娼制度を敷いていた日本にとって大きなインパクトとなったのが、芸娼妓解放令の布告の契機となった1872年の「マリア・ルス号事件」。

この事件は、中国人奴隷(苦力)が乗船していたペルー行のマリア・ルス号が船の破損修理のために横浜港に入港した際、数日間の過酷な待遇から逃亡した一人の中国人がイギリス軍艦に救護を受けたことを発端とする事件。

中国人奴隷の保護を受け、イギリス政府がマリア・ルス号を「奴隷運搬船」と判断し、日本政府に救助要請。政府は神奈川県権令に中国人救助を命じ、マリア・ルス号は横浜港から出港停止、中国人救助のための法的手続きが決定した。船長はこの判決を不服とし、中国人をマリア・ルス号に戻すよう訴えるも、人道に反するとして却下された。

しかし、この裁判で船長が雇ったイギリスの弁護士が日本の公娼制度に着目し、「人身売買が公然と行われており、奴隷売買を非難する資格がない」と日本政府を非難した(石原:2013・14-15)。このイギリス弁護士の指摘によって芸娼妓解放令が布告された。

しかしながら、こうした日本政府の対応は西欧諸国へのアピールにすぎず、実質的に変わらないまま公娼制度は続いていく。

②廃娼運動の歴史

明治期に始まった廃娼運動。この運動の成果が売春防止法であり、日本の売春問題の歴史において非常に重要な意味をもつ。近代では、人権獲得運動として廃娼運動や思想の展開に多くの関心が寄せられた。その中で起こった「廃娼大議論」についてみていく。

廃娼大議論

・存娼派

「男女」という性別が社会にあることを理由として、性欲が生じることは必然的だという主張。公娼制度において、国家が性病管理を行うこと、既得の営業権の保護、経済の活性化のため性産業の需要に応じることを肯定した立場だ。

政治家の中でも、この派閥を支持する者として福沢諭吉があげられる。彼は、娼婦日本では当たり前のものとした一方で、人身売買や奴隷など人権問題に対する国際的関心の高まりを受け、日本が国際的非難を浴びることのないよう、西洋人のみえない場所で売春を行うことを主張した。

・廃娼派

性欲を律せないことを人間の恥ずべき行為だと主張。性病管理についても娼婦は性病蔓延の原因となるとそのリスクを提言した立場である。

③キリスト教婦人矯風会

1866年に結成されたキリスト教婦人矯風会は、明治から昭和にかけた廃娼運動の立役者。

世界キリスト教婦人禁酒同盟の影響を受け設立。高等教育を受けたキリスト教女性が主体となり、女性の地位向上・権利拡大のため、社会全般の悪習や風俗の矯正を目的とし活動していた(楊:2005・220-222)。

<主な活動内容>

①刑法および民法の請願運動

②海外売春婦の密航に対し、取り締まり強化を要求した在外国売淫取締法制定の請願運動

③廃娼運動

中でも、③の廃娼運動と並行し、遊女たちの救済運動にも積極的でだったことが特徴。日本で初めての駆け込み場(現代のシェルターのようなもの)の提供、自立した生活を遊女たちが継続できるよう、教育を行う「慈愛館」の設立・運営を行った。

参考:キリスト教婦人矯風会年表 ※一部抜粋

特徴は、東京で設立後、地方にも各地に支部が設立されその運動が全国展開していき、全国的な組織となっていったことである。活動では新聞社にもアプローチし自分たちの活動を広めていったという。

総じて、矯風会とその系譜を踏んだ廓清会が売春をめぐる問題の解決や、その背景にあるジェンダー格差の課題に取り組んできたことが理解できるだろう。

④日本における売春に対する議論

続いて、ウーマンリブ運動(第2派フェミニズム期)から日本で展開された売春に関する議論をみていく。

・田中美津(1970年代)

ウーマンリブ運動の代表的論者。彼女は「売春」に特化した議論を書いてはいないが、女性問題あるいはウーマンリブを論じたほとんどの文章で「売春」あるいは「売春婦」に言及している。売春問題を女性たちの問題と地続きにとらえ、売春は多様な女性問題群の中の人るというものではなく、広範な広がりをもつ基本的・原理的な問題だと主張した。

・深江誠子(1970年代)

リブの売春論の代表作「性道徳からの解放」の中で、「娼婦性」について言及。

娼婦性:

「女としての媚び」が商品となるような、男女の関係性の中での女性の商品性を指す考え方。

色気、やさしさや可愛さ、お行儀良さ、男性に対する謙虚さを含む概念

娼婦性を生み出すような男女関係を変革し、すべての男女がセクシュアリティを含め、あらゆる場面において自由な主体となることを論じた。また、聖母と娼婦の分断の差別的な考え方に反論している。

田中と深江の共通点として、女性が売春婦にのみ、悲惨を見出し、「自分たちとは異なるもの」として蔑視する、あるいは不道徳視することでで自分たちの悲惨さや痛みから目をそらし、さらに自分たちの解放のきっかけを失ってしまうことを問題提起している。

・川畑智子(1995)

「性的奴隷制からの解放を求めて」の中で、性的奴隷制というイデオロギーが売買春と同様に企業や家庭にも存在・作用していると主張。「お茶くみ」や「化粧」といった行為が女性に義務付けられているのであれば、娼婦性を強制的に商品化させられているということを意味し、それは性的自由と自己決定権の侵害だと論じた。

田中は、女性の主体性を奪う仕組み・作動について、女性側の迎合と強制の内面化を中心に論じた。

一方で、川畑はそれを社会学的にとらえ、他者からの強制的な侵害を論じた点に違いがある。売春婦の自己決定による性的商品の売買そのものに問題があるのではなく、そこに押し付けられる性的奴隷制による売春婦の主体性と人権侵害をやめさせていく必要があるとした(細谷:2003・101)。

・売春をめぐる議論(現代)

現代のフェミニズム運動では、次の2つの立場から売春について議論されている。

1つめに、売春を男性権力・男性支配を支えるシステムと捉えて否定し、性産業に従事する女性たちを売春から抜け出させる支援を行う潮流だ。これは、性暴力を糾弾する女性たちの運動とつながる主張である。

2つめに、売春婦を「性的自己決定権を有する存在としてとらえ、売春は性的サービスを提供する職業だとし、労働者の権利を主張するセックスワーカーの活動を認めようとする潮流もある。これはエイズ予防や性的マイノリティの運動とつながる主張だ。

なぜ、現在も女性の権利や地位向上を主張する立場と、性の自己決定権にもとづくセックスワーカーの権利を主張する立場という2つの観点から展開される同じ議論が繰り返されているのだろうか?

3)研究の対象

今回の研究対象は、路上売春をする日本人の若い女性。風俗店で働く女性のように雇用契約を結ばず、「立ちんぼ」などと呼ばれる女性である。

4)研究の問いと仮説

研究の問いと仮説については以下のように考えた。

<研究の問い>

なぜ若い女性は路上売春をするのか

<問いに対する仮説>

①経済的困窮

背景:家庭関係の破綻、失業

②精神的な貧困

背景:家庭環境の問題(親のDVなど)→愛情を受けずに育ってきたことによる自己肯定感の低さ

③昼職に従事し続けることができない、何らかの理由

例:何らかの障害(知的障害など)をもっており、職場での理解が十分でなくコミュニケーションや仕事に苦しみ離職し、立ちんぼになるケース

最後までお読みいただきありがとうございました!第2章以降もぜひご覧ください!

参考文献

石原歩(2013)「公娼制度と救世軍の廃娼運動一考」、『道北福祉』、4号、道北福祉研究会、pp.12-21

河嶋静代(2018)「日本における売春防止法と婦人保護事業の見直しをめぐって」、『女性学年報』、第39号、日本女性学研究会、pp.16-20

細谷実(2003)「リブの売春論とセックス・ワーク論とをつなぐ」、『女性学』、10巻、pp.94-111

楊善英(2005) 『日本キリスト教婦人矯風会と廃娼運動』、甲第62号、東京外国語大学

厚生労働省(2022)「困難な女性を困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(議員立法)のポイント」000989492.pdf (mhlw.go.jp) (閲覧日:2023年11月8日)

毎日新聞 「悪質ホストクラブ 店舗への立ち入り 取締り強化を通達 警察庁」2023年11月25日、NHK悪質ホストクラブ 店舗への立ち入り 取締り強化を通達 警察庁 | NHK (閲覧日:2023年11月29日)

「ルポ路上売春:買春待ち女性80人検挙 歌舞伎町・大久保公園の「立ちんぼ」」2023年13月3日、ルポ路上売春:買春客待ち女性80人検挙 歌舞伎町・大久保公園の「立ちんぼ」 | 毎日新聞 (mainichi.jp)(閲覧日:2023年11月29日)