映画「世界は僕らに気づかない / Angry Son」の見どころ。

この春大阪アジアン映画祭で初上映され、日本はもとよりアメリカ、韓国、ドイツ、オランダの映画祭でも取り上げられている飯塚花笑監督の映画「世界は僕らに気づかない」を今月初旬に関西クィア映画祭で見た。

久しぶりに何度も何度も繰り返しみたいと思った作品だった。

複数の大きなテーマを含む力作・秀作だけど、メインテーマとなっている「フィリピン」を中心に見所を解説してみたい。(来年一般公開が予定されているらしいので、ネタバレには最新の注意を払いつつ・・・

人間関係

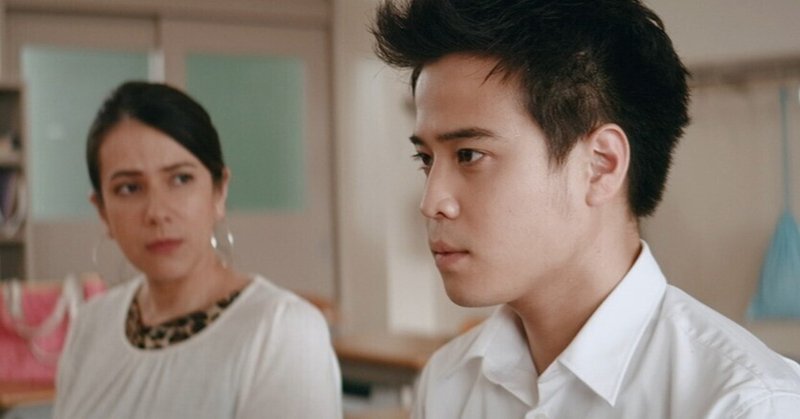

なんといっても日本で暮らすフィリピンからの出稼ぎ労働者の母レイナと日本で生まれ育った彼女の息子、純悟との関係だ。

息子の純悟は、レイナが偽装結婚で日本に入国しフィリピンパブで働く中知り合った日本人男性との間に生まれた。彼はフィリピンのことをほとんど知らない。フィリピン人の母親に育てられたとはいえ、心は日本人だ。公共料金の未払いを母に問いただす時、母が役所で揉めた時、仕事先で濡れ衣を着せられた時・・・その時々の純悟のレイナに対する反応はまさに日本人だ。そんな純悟とレイナは激しくぶつかり合う。

しかし純悟が彼のルーツでもある、未だ見ぬ日本人の父親を探してフィリピンパブが林立する群馬の歓楽街を徘徊し、日本で働くフィリピン人女性のダークサイドに絡んだ大人たちと接するうちに次第に母親の苦労やフィリピンの社会を理解していく。そんな純悟が日本人からフィリピン人に変わる印象的なシーンは二人で朝食をとりながらの言い合いの場面だ。ここで純悟がレイナに対して口にしたのはまさにフィリピン人が過去の精算と赦しの場面において、しばしば口にするものだ。

そして、二人の間にあるわだかまりが溶けるシーンが後半にやってくる。土手の畦道を二人で歩くシーン。この土手は何度か二人が歩き語る場所として登場し、いつも日本人の純悟とフィリピン人のレイナがぶつかり合っていたが、最後にこの場所で二人の心が繋がるのだ。

そこで純悟がぽつりとつぶやくのは、フィリピン人が心の奥底に秘めたフィリピン人のエッセンスとも言えるものを表した短いフレーズだ。それを聞いたレイナは、すこし驚いた様子で純悟に軽口を叩いた後、振り返り背中を見せながらゆっくりと畦道を歩いていく。レイナは時々軽く笑い声を漏らしながら穏やかに軽やかに歩き去る。

顔は見えないのだが、きっとレイナは嬉しさのあまり泣いていたに違いない。僕は彼女の涙を思い出すたび、何度も泣けてくる。

いや、これは単に僕の想像でしかない。映像では彼女が泣いているなどとは少しも触れられていない。

監督もそのように意図してはいないかもしれない。

けれども僕がそんなふうに思うのは、純悟が発した言葉は、レイナが自分に誇りを持ち、幸せを感じていられるフィリピン人のレーゾンデートルのようなものであり、しかし同時にそのフィリピン人スピリット故に苦しみ、遠い外国の地で孤独に苛まれ、虐げられてきたものでもあるからだ。

孤立無援で家族のために文字通り身を粉にしてきたレイナが、愛する息子が日本人という「外国人」に育っていく辛さから開放された瞬間だ。

作中ではこの言葉はタガログ語で発せられ、その意味を解説するようなシーンは設けられていないが、レイナの反応を画面でみるだけで十分伝わってくると思う。

ひとりぼっちで戦うレイナの勝利

レイナというフィリピン人は貧しさのため、違法な手続きを犯してまで単身日本に乗り込む。レイナは差別と偏見という最も人の心を蝕む冷たい風の中に飛び込み、家族の幸せ=自分の幸せを掴み取ろうとする。

そして息子の純悟もそんな母の生き様から幸せの形を見出していく。

ハッピーエンドとなるこの映画だが、よくあるパターンとしては、対立するマジョリティである日本人の理解者が現れ、お互いの「妥協点」を見出し日本でうまく生活していくための術を身につけていく・・・というものだと思う。

多文化共生、ダイバーシティというのはそういう描かれ方、解決のされ方をすることが多い。

しかしこの映画では孤立無援のフィリピン人レイナが息子の理解を得るという形で勝利する。いや、勝ち負けというのは正確ではないかもしれない。レイナは、フィリピン人としての自身の矜持をまったく損なうことなく生き、そして日本人とも対等に渡り合って暮らしていくというある種の「フェアネス」を獲得したのだ。

これは、飯塚監督自身がトランスジェンダーという、「マイノリティ」として生きてきた所以だろうか。

監督には、映画祭で上映後のトークで初めてお目にかかり、会場の出口で少しお話しさせていただいたのだが、柔和で物腰が低く、人を和ませる笑顔の持ち主だった。

この映画では全編にそんな彼の人柄が滲み出ているようなやさしさ、温かさのようなものを感じとれるが、生きる上での大切な部分では決して妥協しない強さも描かれている。それは監督自身の、自分が生きることに対する強い誠実さの表れのようにも感じる。

個人的な話を持ち出して恐縮だが、

僕は昭和40年に東京で生まれ、幼い頃関西の片田舎に預けられ暮らした。昭和40年代半ば、今以上に地方と都会との格差は色々なところで大きく、東京生まれで関西の言葉も話せない僕は非常な肩身の狭さを感じた、クラスメート、学校の先生、近所の人たちからも盛大で執拗なイジメに遭った。大袈裟かもしれないが、その地では僕はマイノリティだった。

だから、この映画で描かれていること、監督が描こうとしたことに感情移入できるのかもしれない。

けれども、人生全てがマジョリティの中という人はほとんどいないと思う。誰もが、どこかでふとした瞬間、生きづらさを感じたことがあるのではないだろうか?それは、その他の部分でマジョリティに属するところが多いため、ちょっとした我慢でやり過ごせるものだったかもしれない。けれども、その瞬間の気持ち、心の叫びを落ち着いて見つめ直してみると、この映画で描かれるレイナや純悟のこころ模様に繋がるような気がする。

この映画はそういう意味で誰しもの心に訴えかけるハズだし、それを映像体験することで、他者への想像力を豊かなものにすると信じている。

今回は、レイナと純悟について書いたけど、きっと別の記事としてもっと書くんだと思う。

というのは、この映画は非常に緻密で丁寧な取材と考察に加えて監督の熱量やセンスが合わさっているからだ。とても一つのネット記事で書き切れるような分量ではない。

僕はフィリピンの人たちと公私に渡って関わっているから、多少なりともよくわかるのかもしれないが、ちょっとしたセリフや出演者の演技も、よく考えられている。見れば見るほど新しい発見があるのだと思う。簡単にいうと、とても「行き届いた」映画なのだ。

フィリピンパブで働く人たち(実際の従業員もキャストになっているのかも)や、彼女たちと関わり合う日本人の男たち、アルバイト先の従業員、彼らのちょっとしたセリフもうまく物語を肉付けしている。

多分、日本に暮らすフィリピン人をこれほど鮮やかに、丁寧に映し出した映画は他にないんじゃないか?並みの取材や書籍にあたるだけではここまで描ききれないと思う。

また、出演者は主役以外ほとんど群馬の地元の俳優が起用されているらしく、名前をネット検索しても出てこないマイナーな人が多いが、劇中では非常にこなれた演技で、僕が無知なだけでよく知られた手練の人たちかと思ったほど。

これには理由があるようで、それは監督自らがインタビュー動画の中で語っているのでこちらもぜひ見てほしい。

この映画が素晴らしくよくできているのも納得していただけるだろう。

あえて批判的にこの映画を見てみると。。。

映画には、来日したフィリピン人女性の暮らしぶり、ゲイの青年の恋愛、心の悩み、そして差別や偏見というとても大きなテーマが盛り込まれている。

フィリピンのダークサイドについてはこれ以上にないくらいうまく描かれているが、例えばゲイの青年の心、彼らの家族との関係は、もう少し踏み込んだストーリーを見てみたかったかな、とも思う。

しかし、それぞれのテーマが大きいので、一つの作品、1時間51分に納めるには若干無理があったかな、もしその部分もフィリピンに関することと同じくらいに細かく描こうとすると、この倍以上の長尺の作品になったのかな、とも思う。

しかし、今回の映画をみていると、飯塚監督はいつかセクシャルマイノリティにフォーカスした作品、差別や偏見にフォーカスした作品、貧困にフォーカスした作品を作っても、これと同じように見どころが多く、喚起されるところの多い作品を作り上げると信じている。

もちろんフィリピン好きにとっては、飯塚監督のようなクリエーターにフィリピンについてもっともっといっぱい撮ってほしいし、その他の作品もぜひみてみたい。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?