「鉛筆と銃 長倉洋海の眸」

数々の戦乱の地でカメラを構えてきた写真家・長倉洋海(ながくら・ひろみ)。かつての彼はひげを蓄え、眼光鋭く、いかにも戦場カメラマンだという風貌だった。だが、今は違って見えるようになった。

実家のある北海道釧路に帰った長倉。残る人生をどうするかと自らに問い、年老いた母親の近くにいたいという答えを出した。ひげはなく、穏やかな表情をしている。だが、その眼はどこか鋭さを残しているように見える。

かつて文学青年のような言葉を発していた長倉さんは、「もっと茫洋とした人間、人はどこからきてどこへ行くのかを考えるような大きな人間になれ」と憧れていた先輩の一人だった岡村昭彦さんに言われた。

その先輩の言葉通り、どこかしら「茫洋」とした70歳になった長倉さんの写真家としての歩みを辿ったのがフォト・ドキュメンタリー「鉛筆と銃 長倉洋海の眸(め)」(監督:河邑厚徳(かわむら・あつのり))だ。

2023年9月12日(火)から24日(日)まで東京都写真美術館ホール(東京都目黒区三田1-13-3恵比寿ガーデンプレイス内、電話:03-3280-0099)で上映される。9月19日(火)は休館。

長倉さんは同志社大学を卒業後、時事通信で働くが、3年で辞めてフリーランスになる。アフリカの英植民地で白人が支配するローデシアへと飛んだ。しかし、思うような写真が撮れなかったという。

そして会ったのが岡村昭彦さんだった。開眼したのか、長倉さんは中南米の内戦が続くエルサルバドルへ。そこでは、ヘスースという女の子の成長を見つめることとなる。一人の人間を見つめることの大切さを学ぶ。

1983年にアフガニスタンへ。ヒンズークシュの5000メートルの峠を越えて、侵攻してきたソ連との戦いを率いるゲリラの司令官マスードと出会う。2001年、テロによってマスードは亡くなってしまう。

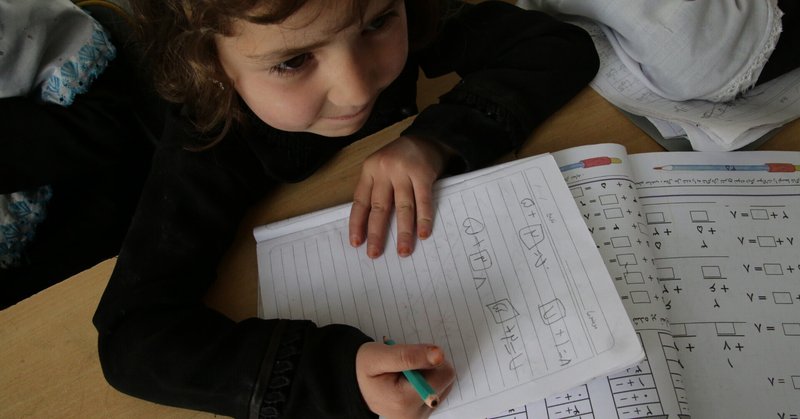

その一周忌に長倉さんは「山の学校」を初めて訪ねた。国の復興のためには教育が不可欠だと信じていたマスード。「国に有為な人材を育てるための教育」という言い方がある。その言い方が腑に落ちるのは、アフガニスタンのように人々が一つになって復興を目指す場合だろう。

「有為」という言葉を聞くと、「国にとって『有為』でない人って何?」という疑問がどうしても頭をよぎってしまう。だが、カブールから届いた机やイスを教室に一緒になって運び込み、目を輝かせて黒板を見上げる子どもたちの前では、これは全くの愚問となってしまうのかもしれない。

2003年、長倉さんは山の学校を再訪する。翌年、マスードの遺志を継ぎたいとNGO「山の学校支援の会」を設立して代表となった。以降、ほぼ毎年のようにパンシール渓谷の学校を訪問し、子供たちを撮り続けている。

2011年、東日本大震災の被害が大きかった東北3県を子供たちを中心に取材、継続して東北に通う。2015年には世界最寒のロシア連邦・サハ共和国、キューバを取材するなど、精力的に活動してきた。

長倉さんは写真家というのは「シャーマン」なのだという。過去にさかのぼり未来を見通すシャーマンなのだという。カメラのファインダーを覗くシャーマンの目はなぜ「眼」ではなくて「眸」なのか。

辞書をひくと「眸」とは目の黒い部分、つまり「黒目」のことだという。そう、対象をじっと見つめる黒い目のこと。もし人間がカメラならば、対象を捉える目こそ、ファインダーという「眸」にほかならないのではないか。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?