「日本の山海」展

山や海は古くから信仰の対象であり、身近で特別な存在。また芸術家たちにとっては、自然の造形は格好の題材であり多種多様な作品が生み出されてきた。日本の画家が描いた山と海の作品を紹介する展覧会がやって来る。

「日本の山海」展が2024年2月27日(火)から6月2日(日)まで松岡美術館(東京都港区白金台5-12-6)にて開かれる。

1894年、志賀重昴による「日本風景論」が出版される。日本の画家による日本の山と海を描いた作品を志賀の流麗な文章とともに紹介する。

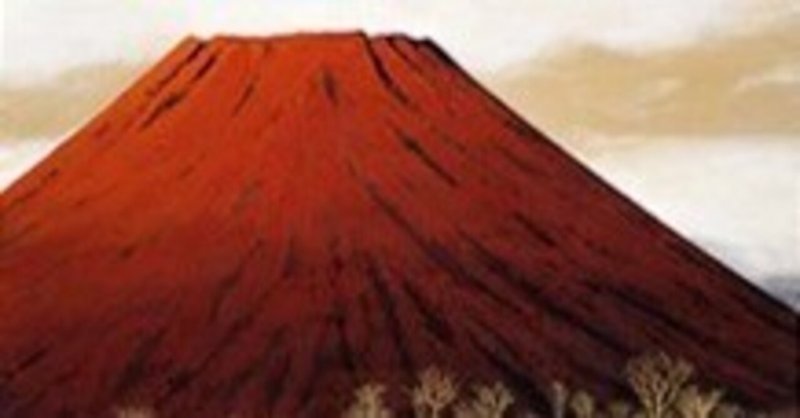

日本の山の中でも富士山は最高峰の名山であることに異論を唱える人はいないだろう。富士山は古来より霊山として崇敬をあつめ、和歌や物語でも扱われてきた。そして平安時代を起点に多くの画家が富士山を描いている。

富士山を日本一の名山として中心に据え、日本の国土を称える志賀の論調はのちに学校の教科書に取り込まれて、大日本帝国の国威発揚のシンボルとしての役目を帯び、絵画、デザイン、歌など様々なものに表された。

しかし、第二次大戦での敗北により、富士山も神国日本の象徴から平和の象徴や日本人の心のよりどころへと変化した。戦後の画家にとっては、既成概念を崩し独自の芸術を立脚させるために一度は挑戦しなければならない日本一の山として、今も山岳絵画の中心にそびえ立っている。

本展では、狩野常信、橋本雅邦、下村観山、横山操、小松均などによる、江戸時代から昭和時代にかけて描かれた9点の富士の絵を展示する。

寺崎廣業は「西の栖鳳、東の廣業」と称されることもあるほど、当時の日本画壇をけん引し日本画の近代化に貢献した存在である。今回、竹内栖鳳が描いた一幅の海景画と廣業が描いた独自の浜松図屏風を紹介する。

廣業は様々な画派の技法を折衷し、写生を重視しつつ、自身の目で捉えた自然の印象を反映させた新たな風景画を模索した。浜辺の松林を描く図は「浜松図」とよばれる伝統的な画題で、古くは鎌倉時代の絵巻にみられ、室町時代に好まれて多く描かれた。

廣業はこの「浜松図」を松の下部、特に地上に露出した太い根をクローズアップした構図で描いている。このような状態の松は「根上がり松」と呼ばれ、商売繁盛の縁起物とされる。

展覧会の前期は2024年2月27日(火)から4月14日(日)、後期は4月16日(火)から6月2日(日)。開館時間は午前10時から午後5時(最終入館時間は午後4時半)。第1金曜日のみ午前10時から午後7時(最終入館時間は午後6時半)。

休館日は毎週月曜日(祝日の場合は翌平日)。入館料は一般1200円、25歳以下500円、高校生以下、障がい者手帳を持つ方は無料。

また、「アジアのうつわ」が同時開催される。高麗青磁、ベトナムの青花と五彩、安土桃山時代の志野焼をはじめ、江戸時代の古伊万里などの日本のやきものを、北宋時代から明時代の中国陶磁とともに約50点紹介する。

さらに通年企画として「古代エジプトの美術 平穏と幸せへの願い」も。古代エジプト人は多くの神をよりどころとして日々の暮らしの安寧を求め、来世での復活を願った。冥界の神オシリス、猫の頭を持つバステト女神など人々の心を支えた神々の小像を展示する。

松岡美術館の公式サイトは https://www.matsuoka-museum.jp/

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?