「風と共に去りぬ」と米国人

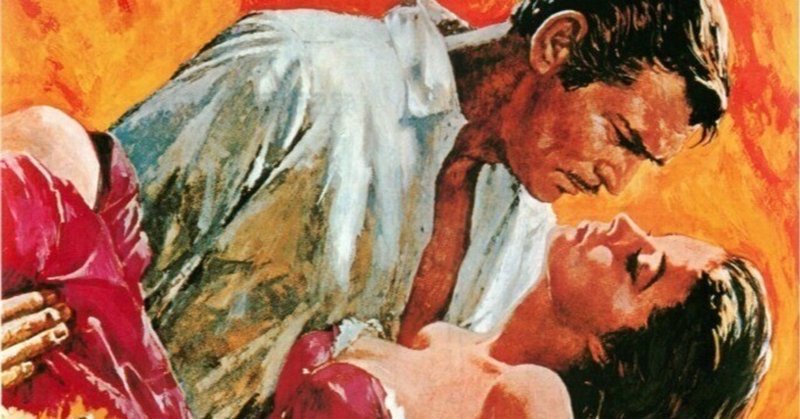

「風と共に去りぬ」。名作である。その映画は1939年に初公開され世界中でヒット、第12回アカデミー賞では作品賞、監督賞、主演女優賞、脚色賞などを受賞した。この映画は1936年に出版されたマーガレット・ミッチェルの原作に基づくものだ。

その「風と共に去りぬ」からアメリカ人とはいったい何者なのかを読み解こうと試みているのは東京外国語大学の荒このみ名誉教授だ。

アメリカは衰えたとはいえいまだにスーパー・パワーであり続けている。第一次大戦後そしてとりわけ第二次大戦後、スーパー・パワーとなった。冷戦とはいえ、アメリカのほうが力では上回っていた。「そのアメリカというものを理解しないといけないという思いがある」と荒先生はいう。

黒人の乳母マミーを取り上げることで当時のアメリカの姿を浮かび上がらせる。マミーというのは「乳母」という意味で固有名ではない。「ここに黒人女性のアイデンティティーと密着してしまっている問題があると思う」。

ワールド・プレミアに出席出来なかったマミー

1939年12月、ジョージア州アトランタで映画のワールド・プレミアが行われた。白人専用映画館でだ。

荒先生はトリビアとして紹介したー「このワールド・プレミアはお祭り騒ぎでしたが、後のマーティン・ルーサー・キング Jr. が当時は少年でしたが、会場で披露されていたエンターテイメントの一つとして、かつての奴隷時代の南部の農園の合唱団の一人に扮して歌っていました」。

乳母を演じたハッティ・マクダニエルは参加しなかった。というより参加出来なかった。翌40年、ハッティはアカデミー賞の助演女優賞を受賞する。黒人のアカデミー賞受賞は初めてで「ありえなかった」。

ハッティは涙ながらにスピーチした。「私が自分の人種(race)にとって、また映画産業にとって常に誉れとなることを衷心から望んでいます。胸がいっぱいで何も申し上げられません。ありがとうございました」。

荒先生は「アカデミーの画期的な政治的判断でした」という。しかし、「多くの賞を取った映画の助演女優にもかかわらず、ハッティは隅の黒人だけのテーブルに押し込められていました」。

後の話だが、ハッティは1952年に亡くなるが、ハリウッドの映画産業に貢献した人たちの墓地があり、この墓地に埋葬してほしいという希望をハッティは持っていたものの拒否されたという。

黒人へのリンチが盛んだった時代

1950年代のアメリカは物質的に豊かな社会だった。

「大戦中は黒人も兵隊となり、ある意味では”平等”だった。黒人は白人の中には入れずに別部隊が組まれたのです。ただ兵隊になることができるという意味では、黒人も兵隊になった、軍の組織に入ることが出来ました」。

しかし、戦争が終わると元に戻った。

荒先生はいう「人種差別は常に激しかったが、再び黒人問題が浮かび上がってきたのは第二次大戦が終わったからです。1950年代の10年間、リンチがあり、一方で差別撤廃運動も盛んにある、という二つの様相をアメリカ社会は示していました」。

「どちらに転ぶか分からない時代。緊張があった時代でした。それがとりあえず終結するのは1964年の公民権法の成立によってです」。

さて、アメリカ社会にマミー像はどういう風に定着したのだろうか。

「ステレオ・タイプの黒人像は今でもあります。頭を隠すターバンを被っている。これは髪の毛が縮れているから。赤い木綿のワンピースを着ている。ぽっちゃりと太っていて胴回りもある。そして常に労働者として描かれています」と荒先生は説明した。

また決して美人ではなく、性的魅力がなく、そういうセクシャルな対象とならないように描かれていたという。「実際は黒人奴隷に手をつける主人はいて、それも黒人奴隷というのは財産なので、農園で黒人奴隷女が子供を産めば、その子供は奴隷であり、財産が増えたのです」と荒先生は言った。

ミッチェルの原作では「黒く輝く肌の、混じりけなしのまったくのアフリカ人」「屋敷の奴隷」「行動規範の厳しさと誇り高さは、所有者の白人と変わらず、いやそれ以上だった」とマミーは書かれている。

この肌の色の表現は「混血黒人」ではないことを示しているという。マミーは「嫁入り道具」としての20人の奴隷の一人としてタラ農園にやって来た「屋敷奴隷」だった。これに対して畑で綿を摘むような奴隷は「畑奴隷」という。「黒人の中でも差別構造があるのです」。

マミー現象とKKK

荒先生は「ミッチェルは南部の大農園社会にはある種の調和があって成立していたことを、みんなが知らない南部社会のこととして読んでもらい知ってもらいたかった。それを作品から私たちは感じ取れます」という。

遡ると20世紀初めには「マミー現象」というものがあった。1893年のシカゴ万博では元奴隷の女性が腕がいい評判の料理人という設定で、クエーカー・オーツ社がアメリカ人(白人)の朝食としてオートミールを売っていたのを「改革」して簡単に調理できるようパンケーキ・ミックスを開発。

「パンケーキ・ミックスの箱にマミー像が描かれて、そのミックスの箱が全米の家庭に置かれて人々は毎日その像を見ることになりました」(荒先生)。続けて「ちなみにバーベキューは南部の象徴でした。今でも北部の人あるいは白人女性には南部の料理を敬遠する人が少なくない」。

さて、「風と共に去りぬ」ではレット・バトラー以外はKKK(クー・クラックス・クラン」のメンバーだった。今でこそ悪名高い黒人差別団体だが、KKKは1865年に設立され当初は「南部の人たちの南部魂を大切にするための結社」だった。それが次第に保守的になっていったという。

アシュリー・ウイルクスやミード先生をはじめKKKのメンバーだったし、スカーレットの3番目の夫フランクは集会に参加し、北部の軍政府のKKK撲滅作戦で銃撃されて死んでしまう。

アメリカの叙事詩

「風と共に去りぬ」で最も印象的なシーンといわれておそらくかなりの人がエンディングのスカーレットの言葉を挙げるのだろう。

「あなたに去られたら私はどうしたらいいの」というスカーレットにレット・バトラーは「知ったことじゃない」と言い放つ。レットを「失った」スカーレットは「レットは取り戻せる・・・明日、考えよう、タラで。そのときなら耐えられる。明日、レットを取り戻す方法を考えよう。結局、明日はまた新しい日なのだから」と言うのだ。

その前段階の言葉がさらに示唆に富む。アトランタが陥落して逃避行をするスカーレットら。タラ農園を思い浮かべると同時に脳裏に浮かんだのは黒人乳母マミーだった。「そこにはマミーがいる・・・あの広い胸に顔を埋め、髪をなでてくれるあのごつごつした黒い手が無性に恋しくなった。マミー、懐かしい昔の日々とつながる最後の砦だった」。

「タラ農園は、マミーとの共生社会を象徴しており、ミッチェルはそれを最後に持ってきてエンディングにしました。だから私は「風と共に去りぬ」はアメリカン・サーガ(アメリカの叙事詩)だといっているのです」と荒先生は締めくくった。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?