ダム湖に沈んだ越後奥三面

越後奥三面(おくみおもて)は山深い。だがこの地域は2万5千年前の旧石器時代以来の人間生活、人間文化の地であった。

だが、そんな越後奥三面はダム湖の底に沈んでしまった。

その前に越後奥三面の「山に生かされた人々」を追いかけた記録映画を民族文化映像研究所が制作していた。

この度リマスター化がなされてポレポレ東中野で上映中の「越後奥三面ー山に生かされた日々」を2024年5月1日(水)、鑑賞した。

まずは村の冬から始まる。季節の行事などが映し出される。

順番に春、夏、秋と続いてゆく。

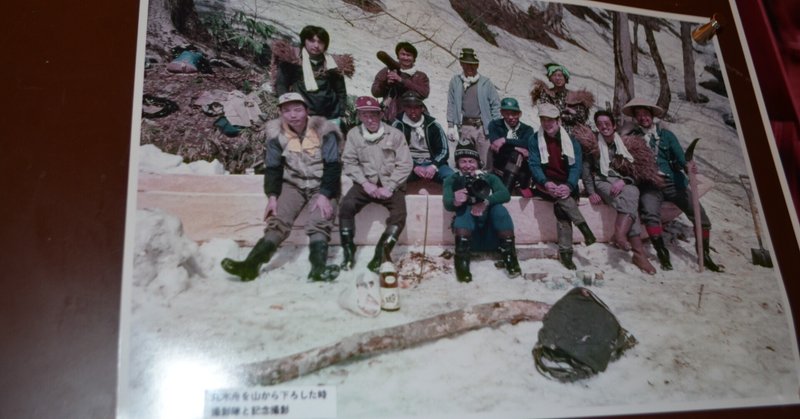

雪国の人々がなおさらのこと待ちわびる春。ぜんまいなどの山菜採りで忙しい村人たちだった。夏、川でイワナなどを獲る。冬は熊狩りに出かける。

姫田忠義氏はパンフレットの「奥三面に学ぶ」と題した文章の中で「三面には三つの大事な権利があった。オソ場(山猟)ドォ場(川漁)、スゲ場(採草)の権利だ」。つまり三面では、水田の権利などよりも、オソ場、ドォ場、スゲ場というような無栽培生活のための場(テリトリー)の権利が、最も基本的なものとして大切にされてきたというのである。

人間に根源的な食べるもの、飲む水。これらが行き過ぎた資本主義のシステムの中で「商品化」されている。それを危惧する専門家たちからは今こそ人間の共通の「コモン」にこそ着目すべきで守るべきとの声が上がっている。そう資本の論理に任せていてはダメなものがあるというのだ。

そんなことを思い起こさせる越後奥三面の生活。

上映後、登壇した民族文化映像研究所の今井友樹さんは「姫田が亡くなってから10年。それを記念してのリマスター化です。ぼくと同世代のスタッフたちと一緒に実現にこぎつけました。途中クラウドファンディングによいる支援を頂いてここまで来ました」と語った。

「姫田はいつも時代と照らし合わせながら何が出来るかといつも考えている人でした・・・昨年秋、リマスター版が上映されるや民族文化映像研究所を知っている人だけでなく若い人たちも見に来てくれて、なかには「今見るべき作品だ」といって帰って行かれる方もいて、世に問う力のある作品なんだなと我々自身が再発見させられています」。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?