#302「ビジネス頭の体操」 今週後半のケーススタディ(5月13日〜14日分)

はたらくおとな向け。普段の仕事と無関係なケーススタティで頭の体操。

その日にちなんだ過去の事象をビジネス視点で掘り下げています。

普段の仕事を超えて、視野を広げ、ビジネスの頭の体操をするのにぴったり。

考えるための豊富な一次情報やデータもご紹介。

→部分は、頭の体操する上での自分に対する質問例、です。

5月13日(木) おうちで「カクテル」はRTDで!

2011(平成23)年に日本バーテンダー協会(NBA)、日本ホテルメンバーズ協会(HBA)、プロフェッショナル・バーテンダーズ機構(PBO)、全日本フレア・バーテンダーズ協会(ANFA)のバーテンダー協会4団体により制定された「カクテルの日」です。

1806年、アメリカ・ニューヨークの週刊新聞『バランス・アンド・コロンビア・リポジトリ』(The Balance and Columbian Repository)に「カクテル」という名称が初めて登場しました。その翌週の5月13日号に、読者からの問い合わせに対して「カクテルの定義」が初めて文書化されたことに由来します。

カクテル。

バーで飲むイメージでしたが、この状況ですから、家飲みでも楽しむ方が多くなっているでしょう。

ということで、家飲みでカクテルを気軽に楽しむのに最適な、RTD(Ready to Drink の略語でそのまま飲むことができる缶チューハイや缶カクテル、ハイボール缶などのアルコール飲料)市場について調べてみました。

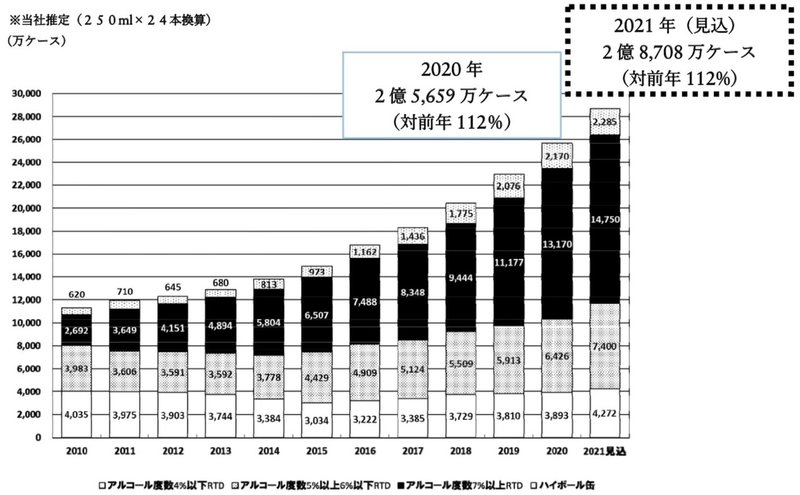

サントリーRTDレポート2021によると、2020年のRTD市場は2億5,659万ケースで、対前年で12%増となっています。

これは、3年連続の二桁成長、ということで過去最大の市場規模となりました。

2021年にはさらに12%増と4年連続の二桁成長が見込まれています(下図)。

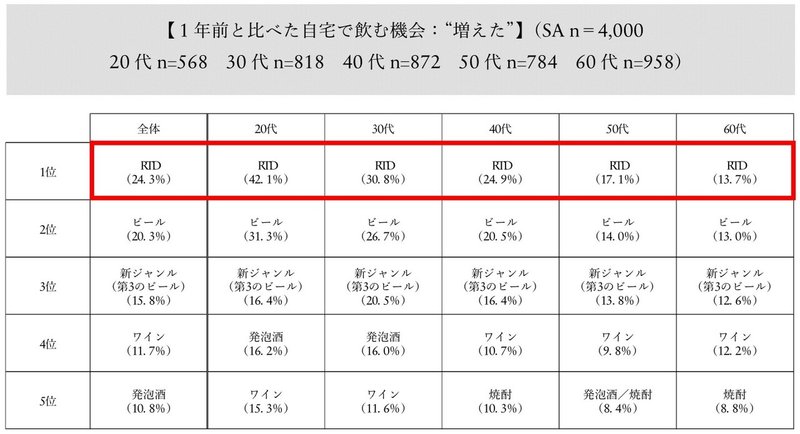

また、「1年前と比べた自宅で飲む回数が増えたカテゴリ」では、全年代でRTDが1位となっています(下表)。

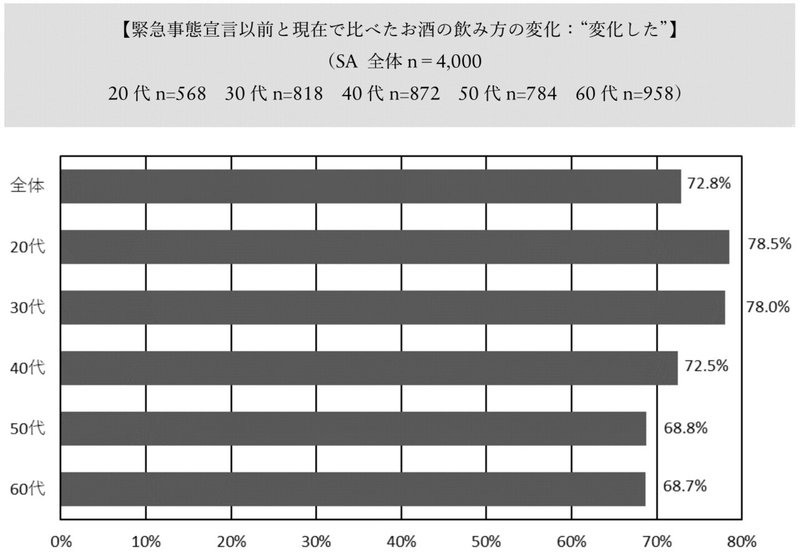

同調査では、緊急事態宣言以前と現在とで比べたお酒の飲み方の変化についても聞いており、全年代で7割前後が変化した、と答えています(下図)。

自宅以外の飲食店で飲む頻度は「減った」と答えた人の割合が64.7%、自宅で飲む頻度が「増えた」は38.5%と家飲みが増えている実態が裏付けられています。

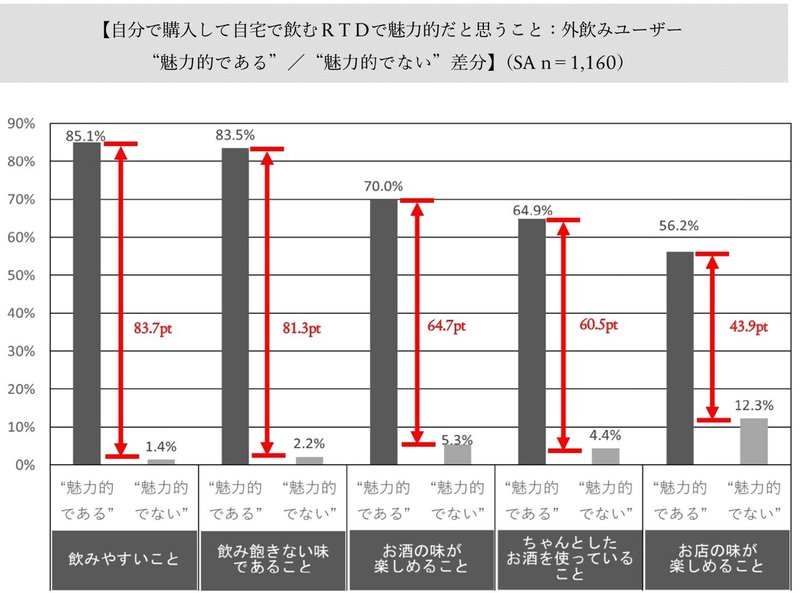

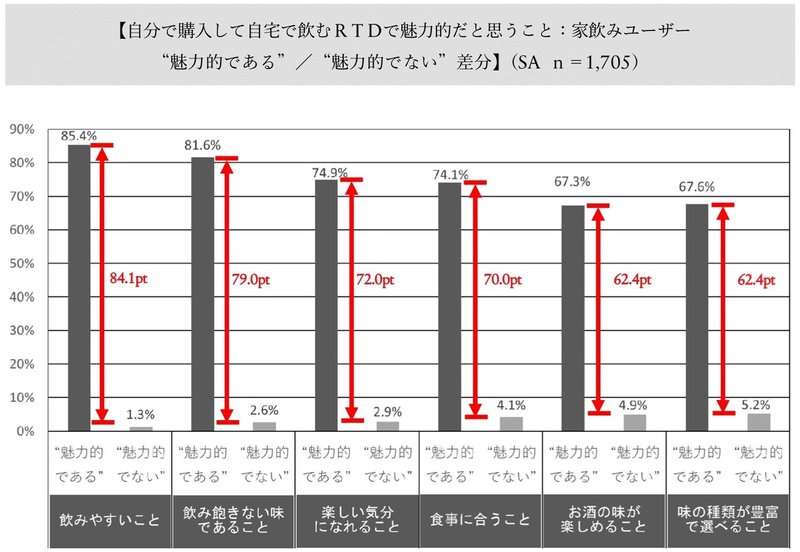

今回テーマのカクテル、「外飲み」で楽しんでいた人が多いように思いますが、もともと「外飲みユーザー」だったか、「家飲みユーザー」だったか、で分けてRTDを自宅で飲む魅力を聞いたアンケートもありました(下図)。

比較してみると、「外飲みユーザー」の特徴は、

☑️ ちゃんとしたお酒を使っていること

☑️ お店の味が楽しめること

という項目が入っていることです。

RTDって飲んだことないですが、結構味、良いみたいですね。

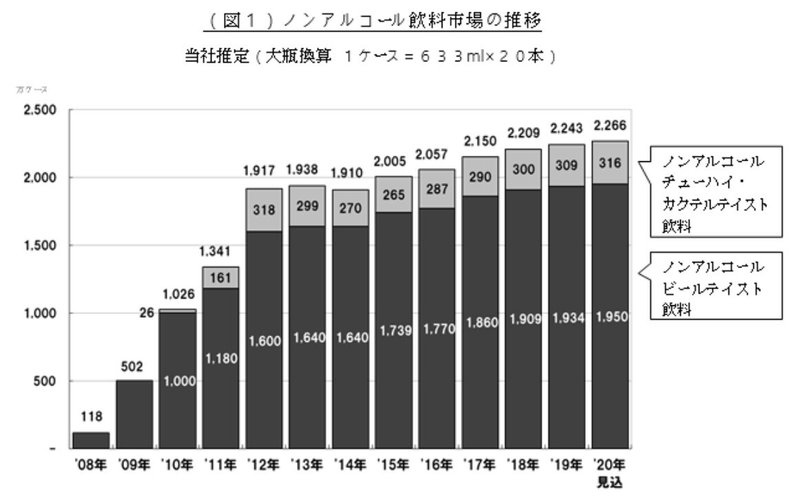

また、カクテルでも「ノンアルコール」のカテゴリが話題になったりしますが、ビールやRTDでもノンアルコール飲料は伸びています。

同じくサントリーの「ノンアルコール飲料に関する消費者飲用実態・意識調査」によると、2019年のノンアルコール飲料市場は約2,243万ケースで対前年2%増となっています。2020年には1%増と徐々にですが拡大傾向が続きます(下図)。

同調査では、この背景として、在宅勤務が増えたことで運動不足となり、健康意識が高まってアルコールをノンアルコール飲料に置き換える動きが背景にあると推察しています。

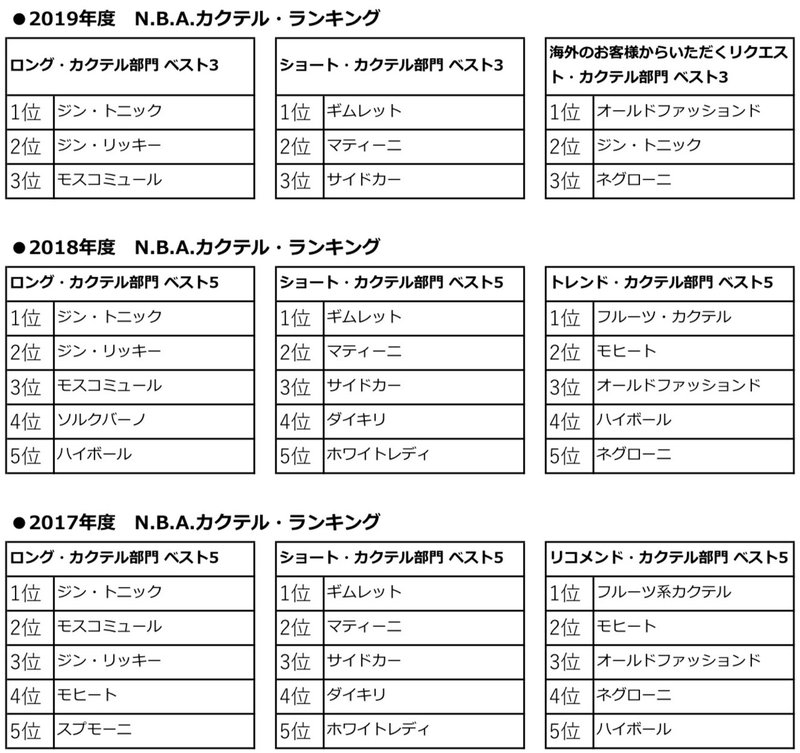

最後に、一般社団法人日本バーテンダー協会(N.B.A.)のホームページから、N.B.A.カクテルランキングをご紹介します(下表)。

好きなもの、ランクインしていましたでしょうか?

→一時、アルコール度数の高い「ストロング系」の伸びが話題になったが、現在は真逆の「ノンアルコール」「低アルコール」が話題のようだ。それぞれどのような顧客ニーズの変化、あるいは顧客層の違いがあるのだろうか?

5月14日(金) ワクチンができるまでの期間は○○ヶ月!?

1796年のこの日、イギリスの外科医ジェンナーが初めて種痘の接種に成功した「種痘記念日」です。

種痘というのは簡単にいうと予防接種で、ジェンナーさんが予防しようとしたのは、当時最も恐ろしい病気の1つだった天然痘です。発症すると、高熱に引き続いて、全身に化膿性の発疹ができるため、運良く治った人もあばた面になったそうです。

経験的に、一度天然痘にかかった人は2度とこの病気にならないことが知られていたことから、病気にかかった人の手の水泡から取ったものを近所の子供の腕に接種したところ発症したがすぐに治り、その後感染しなかった、そうです。

最初は学会は認めなかったものの、効果はあることから、次第に認められ、接種が進み、1979(昭和54)年にWHOは天然痘の根絶を確認しました。

詳しくはこちらの国立感染症研究所のホームページをご覧ください。

種痘、予防接種の始まり、なんですね。

予防接種といえば、まさに今話題のワクチン接種。

各種ワクチン市場について調べてみました。

まず、富士経済によると、「パンデミック関連抗ウイルス薬・ワクチン製剤」の市場規模は、2021年4,600億円から徐々に増加し、28年には5,956億円になると予測しています。

これはもちろん、コロナを想定している数字ですが、ずっと続く、ということが想定されている数字と言えます。

では、従来のインフルエンザワクチンの市場はどれくらいだったのでしょうか?

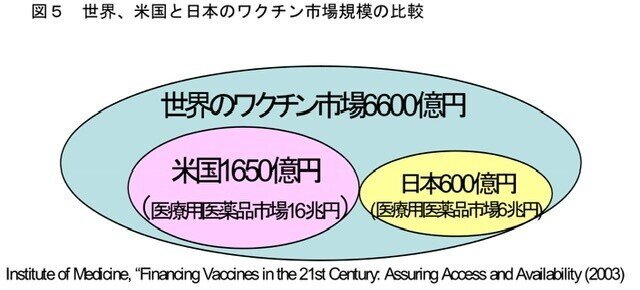

金額で市場規模を示したものはなかなかないのですが、厚生労働省の「ワクチン産業ビジョン」という資料に、2003年のワクチン市場規模はのデータがありました(下図)。

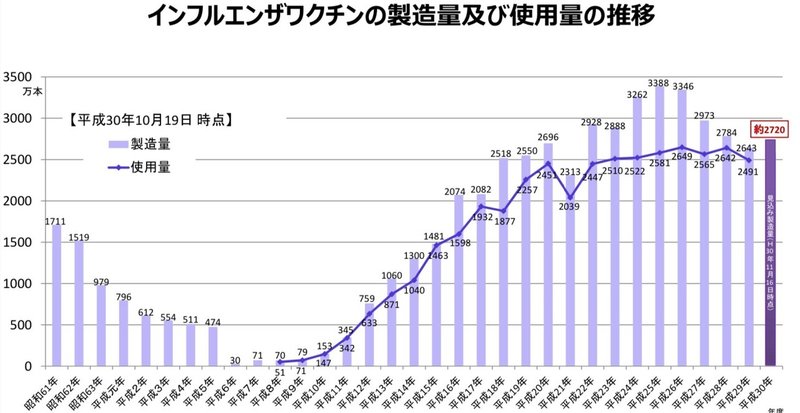

また、厚生労働省が公表した「季節性インフルエンザワクチンの供給について」という平成30年の資料に昭和61年からのインフルエンザワクチンの製造量と使用量の推移データがありましたのでご紹介します(下図)。

一度大きく減ったワクチンの製造量が伸びている理由ですが、

☑️ 平成6年(1994年)予防接種法改正

☑️ 平成13年(2001年)インフルエンザワクチンの高齢者への定期接種化

というのが要因とされています。

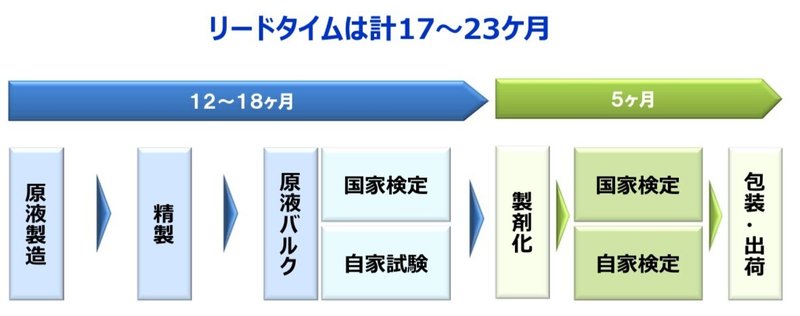

今回のワクチンは製造方法が異なるようですが、これまでのインフルエンザワクチンの製造は非常に時間がかかるものです。厚生労働省の予防接種・ワクチン分科会「わが国のワクチン産業と市場の動向」のなかに生ワクチンの製造期間がありました(下図)。

1年以上、2年近くかかるんですね…

もちろん製造そのものにも時間はかかるのですが、やはりお役所の審査にかなり時間がかかることが分かります。

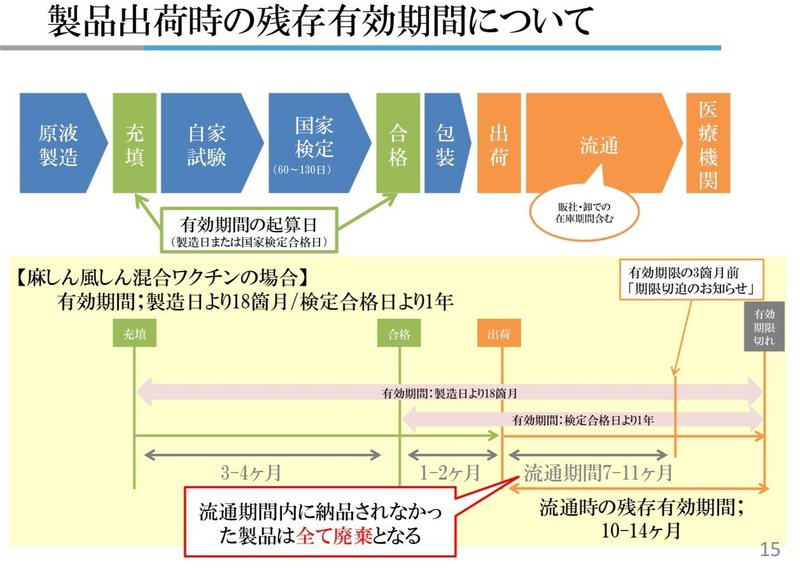

しかも、ワクチンは保存期間というか使用期間が短く、審査の分だけ有効期間は短くなります(下図、出典:厚生労働省 研究開発および生産・物流部会「ワクチンの安定供給に向けて」)。

これについてはメーカーからも改善要望がだされていたようですが特に改善はされていないようです。

想定外だった、と言われるものも、実は過去指摘がされていた、というのはよくあるパターンですね…

→今回のことで、新しいワクチンを開発、製造のスピードが重要になった。なぜ欧米中露が先行し、日本は遅れるのだろうか?

最後までお読みいただきありがとうございました。

「カクテル」

今回はRTDということで手軽に缶飲料で、というデータでしたが、家で自分でカクテルを作る、という人も増えたかもしれませんね。

「種痘」

予防接種の始まり、ですね。ワクチンの市場規模、大流行したってすぐには作れない、というワクチンの製造工程、そして、3〜5ヶ月かかる国の検定。なかなか難しいですね。

どこか皆さんの頭の体操ネタになったものがあれば嬉しいです。

昨年の7月からこのような投稿をしております。

だいぶ貯まってきました。以下のマガジンにまとめていますので、よろしければご覧ください。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?