このかたちは〜美術館さんぽ5/15〜

朝の曇天は昼前にどこかへ消えてしまった。

日傘をさして街を歩く。

連日のPC作業で頭がみっちり。風穴を開けたくてメトロパスで美術館に行くことにした。

「ブランクーシ 本質を象る」アーティゾン美術館

京橋からスタート。地上に出ると向こう側に明治屋の看板が見える。後で寄ろう。

アーティゾン美術館の前身・ブリヂストン美術館の頃にブランクーシの作品は見ていた。

確か階段を上がってすぐの場所にあった気がする。

お借りしたトップ写真は《接吻》。隙間なくぴったりくっついた石膏はくちびるどころか腕を絡ませ離れない。まるで一心同体だ。

固く結びついているのに柔らかい。丸みを帯びた姿は微笑ましくもある。

ブランクーシはルーマニア生まれ。

セルフポートレートを見たら、なかなか素敵な男性だった。

ロダンに弟子入りするも、創作の自由を求めて短期間で離れてしまう。

「飛翔」への関心が深く、鳥をモチーフにした作品も目立つ。

美術検定でも出題されていたし、横浜美術館で見ている。なめらかで煌めくブロンズ。

羽を畳み胸を張った鳥に見えなくもない。

鳥だ。

展覧会タイトルの「象る」が初め読めなかった。

「かたど-る」

形取るとも書くらしい。彫り出す。目で見られない物を何かの形によって示す。

辞書にはこのようにあった。

真なるものとは、外面的な形ではなく

観念、つまり事物の本質である

読めば読むほどわからない…。

こんな時は考えるな。感じろ。

アーティゾン美術館では展示作品リストを配布しているものの、キャプションはほぼない。QRコードがあり、必要ならスマホをかざす形。

天井が高く、作品だけがそこにある感じ。

文字の圧迫感はなく、広々としたフロアを歩き回り、いろんな方向から作品を見ることができる。

ただ「見つめる」。

ブランクーシはカメラを愛用していた。

自分の作品を再解釈するツールだったという。《アトリエの眺め》は実際に作品を撮影したものが展示されていた。

レンズは自分の眼であり、他者の眼でもある。

客観的に作品と向き合っていたのかもしれない。

ブランクーシの作品は約90点。

ほかにも交流のあったロダンやモディリアーニ、イサム・ノグチ、デュシャンも展示されていた。

美術館の近くに文房具屋があったので寄り道。

前回来たとき改装前で半額セールをやっていたのだ。カラーペンセットやら便箋やら買いこんだっけ。どうやらリニューアルしたらしい。

店奥の万年筆コーナーに惹かれる。

子供向けの万年筆が気になった。試すならこの価格帯か…万年筆で丁寧に文字を書くことに憧れている。

京橋から新橋へ。

駅前のニュー新橋ビルでチケット探し。

美術展チケットがお得に買えるので近くに来たときは必ず立ち寄る。

今回は山種美術館のチケットを購入。

銀座線で虎ノ門、構内を日比谷線虎ノ門ヒルズ駅まで歩いた。次は六本木。

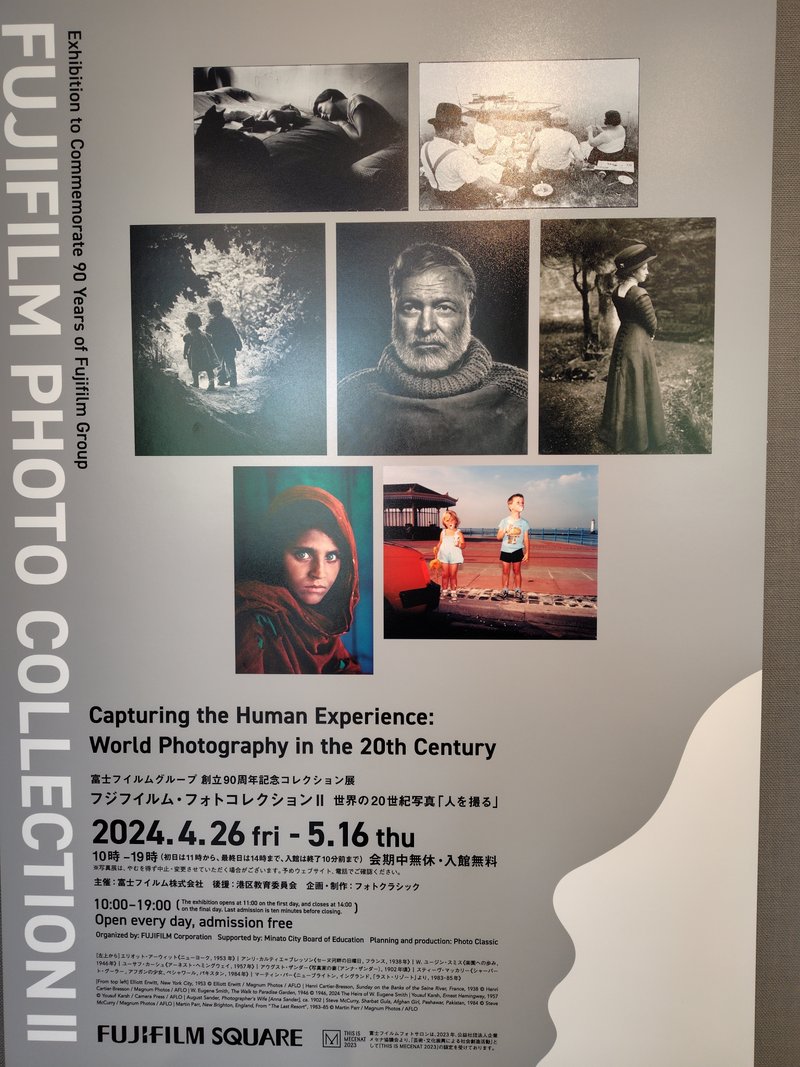

ミッドタウンにあるフジフイルムスクエア。「フジフイルム・フォトコレクションII 世界の20世紀写真「人を撮る」」を観たかった。(※5/16で終了しています※)無料なのに魅力的な展示が多く、何度も訪れている。アクセスもいい。

人とは何か。写真に聞いてみよう。

入り口のパネルにはこう書いてあった。

21人の写真家が撮影したポートレート。

家族やペット、ばっちりカメラ目線の彼女からふとした瞬間を捉えた1枚まで。

被写体の表情が変わるように、見ている私の心もくるくると動いていた。

ユーサフ・カーシュは著名人のポートレートを多く手掛けている。

伝記で読んだアインシュタインやヘレン・ケラー。偶然だが、アーティゾン美術館で作品を見てきたばかりのジョージア・オキーフやジョアン・ミロ、シャガールもいた。

このひとがあれを描いたんだ…そう思うと感慨深い。

偶然をもう一つ。

エリオット・アーウィット《カリフォルニア,1956年》どこか見覚えがあった。

ミラーの中に映る、頬寄せる美しい男女。

帰宅後本棚を探したらやっぱり!

高校時代に妹からプレゼントされた写真集に収められていたのだ。1991年初版。モノクロのおしゃれな写真集。2つ下の妹のセンスに今頃感動してしまう。

ミッドタウンもうろうろ。

虎屋ではこんな展示も。

「美味しんぼ」に「3月のライオン」、ドラマ化された「サボリーマン飴屋甘太郎」もあった。

読むとあんこが食べたくなる…マンガと和菓子をかけるなんて面白い。

歩き回って遅いランチになった。

食べたかったのはこれ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?