【#読書の記憶から12】“時間”の捉え方×目に見えないものだからこそ

前回に続いて、大学の話を少し。

私の専攻はガッツリ「文学部」だったのですが、

文学研究や言語学にとどまらず、民俗学、地理学、地域文化史、仏教、美術・・・と、本当に多くの分野を学ぶことができました。

振り返れば、そんな混合された学びや興味も、今の横断的な読書に繋がっているのかも…?

と、記事を書きながらふと気づくことができました。(これもアウトプットの産物ですね。)

しかし、根本的に文系な脳みそなので、理系にはこれまで無縁でした。

難しそうな数理の本は進んで触れることもなかったのですが、新刊で勧められていたこの本を知り、興味を持って読んでみることに。

知的好奇心に勝るものはない。

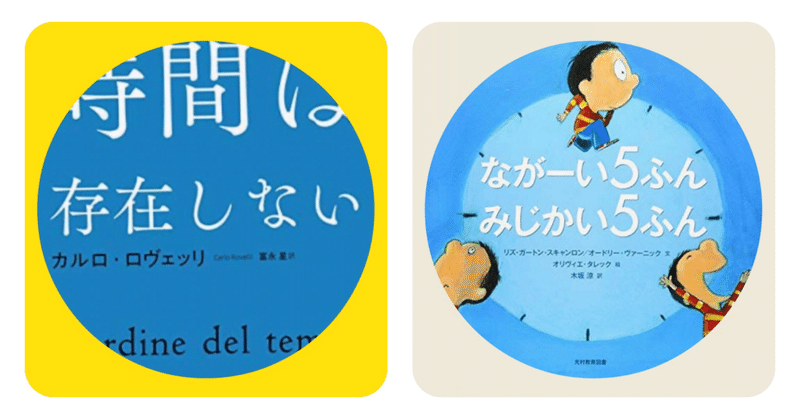

『時間は存在しない』カルロ・ロヴェッリ

NDC:421.2

“時間“そのものを扱う本著は、内容こそ高度であるものの、その説明は本当に丁寧。図解もたくさんあり、理解を助けてくれます。

内容は宇宙の視点の話から、古代物理学者の考えや、量子力学までに及びます。

私達の当然の概念となっている、「過去・現在・未来」という時間の捉え方が実は先入観によるものであること。

時間とは複雑かつ重層的な概念なのであるということ。

タイトルにもあるように、私達の時間の捉え方に、根本的に変化をもたらすかもしれません。

こんな私でも最後まで読み切れたので(そしてその読了感に大満足)、ぜひおすすめしてみたい本です。

さて、目に見えない“時間“の感覚。

子どもたちにはどんなふうに捉えられているのでしょうか。

その不思議な感覚を、絵本で表してくれたがこの本。

『ながーい5ふん みじかい5ふん』

子どもって、楽しい予定であれば、来月の予定であっても「それって明日?!」と、いつもワクワク。

小さい頃は、今(今日)と夜を越えて起きたら(明日)くらいの時間軸なんでしょうか(かわいい)。

反対に、長い待ち時間や退屈な時間には、「もう長すぎる!」と我慢ができないものです。

時計の針もまだ読めない子にとって、時間の歩みとは、透明で見えないものですよね。時間の感覚も、発達とともに経験でつかんでいくものなのでしょうね。

我が子も普段こんな気持ちで日々の予定を過ごしているのかなぁと想像しました。

ちょうど別の育児関連の本で読んだ、「子供にとっては“今“しかない」という一言にも通じるところがあり、おかあさん・おとうさんにも見てほしい絵本です。

当たり前のことを改めて知る、学び直すというのも面白いですね。知識のアップデート、再定義の面白さも感じた「時間」に関する読書でした。

【#つながる読書】

次は……

/

時を戻して考えよう。

\

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?