50になっても育つのか

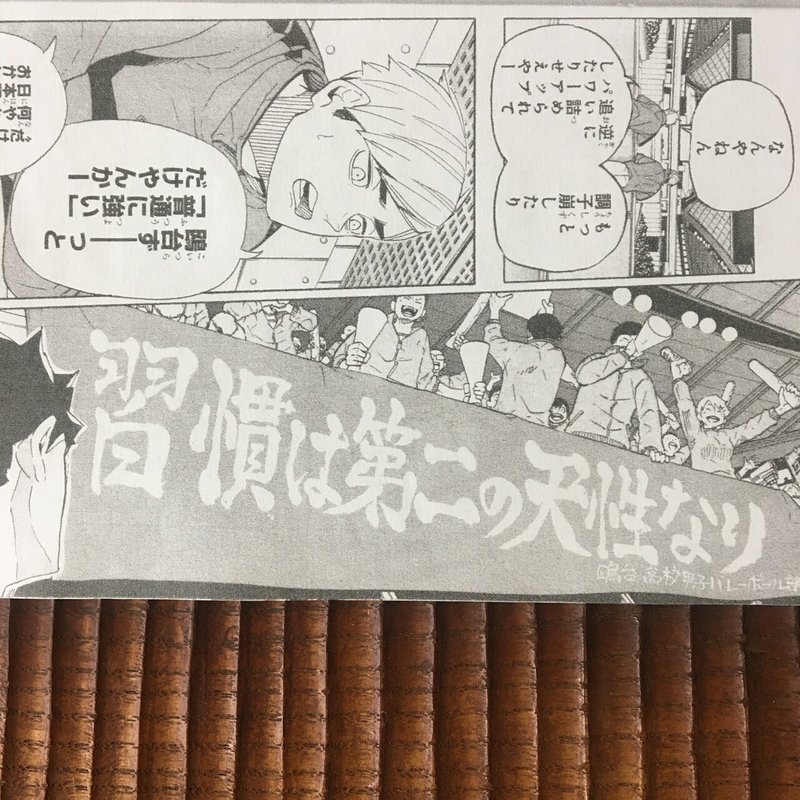

昨年から心を奪われているバレーボール漫画の金字塔「ハイキュー!!」。

いい歳こいて何をそんなに感動しているのか。

原作の絵、会話のテンポ、ニヤっと笑えるツボ、ストーリー、アニメの音、演出、役者の声、あげればキリがないが、やはり核となっているのは「どうしてそんなに成長できるのか」という感動であり疑問だ。

主人公・日向翔陽は「ずば抜けた運動神経とスピードとバネと闘争心」があるけど162.8cmという「チビちゃん」。体格というどうしようもない弱さを承知した上で、彼は強くなっていく。

通底していることは

「天才として生まれてくる人はいない」

「センスは磨くもの、才能は開花させるもの」

じゃあどのようにセンスは磨けばよいのか、どうやって才能を開花させたのか。コミック1巻から丁寧にひろって読み直している。

彼を駆動させるのは「飢え」。憧れと自分との差分を「飯食う」ように埋めようとする。そしてまたすぐに腹が減る。

だって彼らは高校生だ。

焼肉腹一杯食ってもう当分ええわと思ってもすぐに腹は減るし、また食いたくなるし実際また死ぬほど食えるのだ。

我が身を振り返るに、焼肉死ぬほど食べたらそのダメージで2、3日は胸焼けしている中年である。消化能力も新陳代謝も基礎体力もいろいろ落ちた。

育つ、というよりそろそろ人生のおしまいを考える年頃である。気がつけば半世紀、「これから先」より「これまで」のほうが長いのだ。

あのころはこうだった、若い頃はあれもやったしこれもできた、懐かしみ思い出し誇り、そうやって過去のきらきらしさに目を眩ませて今を見ないようにしながらゆっくり衰えて死んでいくのか。

つまらん。

そんなのまっぴらごめんだ。

いや本当は年相応な役回りというのがあって、年寄りは穏やかに、積み重ねた知恵と経験を示し導くものじゃないのか。悟り切った後光にやわらかく包まれた功徳、そういうのが理想の年の取り方なんじゃないのか。

いつまでも成長への欲でぎらぎらしてるのはみっともないんじゃないのか。

そう思うと「あきらめる」という言葉に説得力が増す。

そんなとき、ずっと前に本屋で手に取り買って帰ったのに読んでなかった本とふと目が合った。

安田登さんという能楽師の方の著作、「すごい論語」。

そのプロローグで刮目した。

「孔子は『四十にして惑わず』とは言わなかった」

『論語』は口承で語り継がれ、400年後に書物になった。語り継がれてきた間に時代の流れで無意識に変化してしまうことは能の伝承でも明らかだそうだ。ある時安田さんは、中国の詩人にして古典学者の「聞一多(ぶんいった)」が『論語』を孔子の時代(周の春秋時代)の文字で書いたものを見て衝撃をうける。

「おお!たしかに孔子の言行は孔子の時代の文字で書くべきでは」

そうやって『論語』を金文で書き直す作業をされた。

(それは『身体感覚で「論語」を読みなおす。〜古代中国の文字から』(新潮文庫)に詳しいのだろう。未読)

そこでなんと、「惑」という字はその時代にはまだなかった、のだと。

つまり、『論語』でもっとも有名な言葉

「四十にして惑わず」の「不惑」はなかった。少なくとも孔子は「惑わず」とは言わなかったのだ。これってびっくり。じゃあなんて言ったのか。

似たような字を探すと「或」ではないか。

「或」とは、境界線を引くことである場所を区切ること。限定すること。

つまり、「不惑=不或」は「自分を限定してはいけない」という意味になる。

人は四十歳くらいになると「自分はこんな人間だ」と限定しがちになる。「自分ができるのはこのくらいだ」とか、「自分はこんな性格だから仕方ない」とか「自分の人生はこんなもんだ」とか。

「不惑」とは、四十歳くらいは「そういう心の状態になるので気をつけなさい」「四十歳こそ自分の可能性を広げる年齢だ」という意味になるのです。

ね。現代、私たちがイメージする「四十にして惑わず」の「不惑」とはずいぶん違う意味になるでしょ。

過去の自分を切り捨てるって怖いですよね。

それでも若いころはまだいい。年を取れば取るほど、いまの自分を捨てることや、過去の栄光を切り捨てることが、より怖くなります。それが本当に怖くなり始めるのは当時でいえば四十歳、いまならば五十歳〜六十歳くらいでしょう。だから四十が「不惑(或)」なのです。

いやびっくり。

40歳ともなればもう確固たる自分があるべきで惑ってる場合ではない、という意味だと思っていたから、40超えてもふらふらゆらゆらしてる自分をだめな大人だと思っていたのですよ孔子さん。(いやふらふらゆらゆらしてる大人はやっぱりだめかもしれないけど)

なんかちょっと元気出た。ありがとう安田さん。ありがとう孔子。

孔子って類稀な多芸多才だったそうで、現代の多芸多才に投げかけたらさぞかしすごい化学変化が起こるのではないかということでこの対談集『すごい論語』となったそうだ。いとうせいこう氏、釈徹宗氏、ドミニク・チェン氏との対話が続く。これからワクワク読み始めるところ。

いつだって新しく。まだまだ育つ。今とこれからだけで生きる。

すがすがしいな。

春の嵐で突風吹く今日にふさわしい驚き。

「習慣は第二の天性なり」春高出場の対戦相手、鴎台高校の横断幕。

古代ギリシアの哲人ディオゲネスの言葉だそうだ。

昔の人はいいこと言ってる。日々見て、やる。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?