あをによし 光と影と水と磐【龍穴神社・吉祥龍穴・室生寺】奈良あるき

前回、前々回と室生古道を歩き、仏隆寺から室生寺まで出てきた。

そして今回の旅の目的地の一つでもある龍穴神社へ向かう。

ここ最近、龍神に関することが気になり、色々見聞きしている中で

奈良にも龍にまつわる土地やお寺、神社がたくさんあることを改めて認識。

この龍という架空の動物がなぜここまで人々の信仰や崇拝の対象になったのか?

その一つの理由に水への憧れと畏怖からということは言わずとしれている。

それでも見たこともないものへの想像力からの、あの龍の姿形は

一瞬でも、もしかしたらいるんじゃないか・・と思うほどリアリティがある。

そしてその姿がなんともかっこいいではないですか!

ワタシは龍のデザインが大好き。

そして、「ワタシは水」ということもあり笑

改めて龍の祀られている場所を訪れてみたいと思った。

今回室生を歩くということで真っ先に思いついたのが

龍穴神社

名前を聞いたことがあったが、それ以上のことは特に気にしたことがなかった。

いったい龍神とは・・・

里に降りてきて、室生寺の前の通りにぶつかった道を右に室生川沿いに上がって

10分ほど歩くとすぐ現れるのが室生龍穴神社。

道沿いに突如杉の大木が二本聳え立つの見える。

その奥に鳥居。

この杉、推定樹齢600年ともいわれている古木の大木。

鳥居が小さく見える

室生龍穴神社

祭神 高龗神(たかおかみのかみ)

創建年代は不明だが、延喜式神名帳には記載がある古社

室生寺の般若堂を移築したもの

雨乞いの対象である竜王のうちの一尊

江戸時代に春日大社若宮の社殿を移したもの

拝殿、本殿を囲む杉の大木でその年代の古さは想像でき、

同時にここが古代から重要な場所であったということも納得。

それは、この二本の大杉から見る奥社への空間が、なんとも言えない神秘的な印象を一瞬で感じた。

ここ室生龍穴神社に祀られている龍神様は、元は猿沢池にいたそうです。

天皇の寵愛をなくした女官が悲嘆にくれ猿沢池に身を投げたことにより

穢れを嫌った善女龍王が清らかで静かな環境を求めて室生にやってきたという。

その清らかな渓流の脇にある洞穴が住処となった。

それが吉祥龍穴、室生龍穴神社の御神体。

ただ、この龍穴の起源には別の神話伝説もあり

それは神話の神々の話で、天岩戸伝説にも関連してくる。

伝説、神話云々よりまずは見て感じることがワタシ流。

その吉祥龍穴は龍穴神社から少し離れた山の中に奥宮としてある。

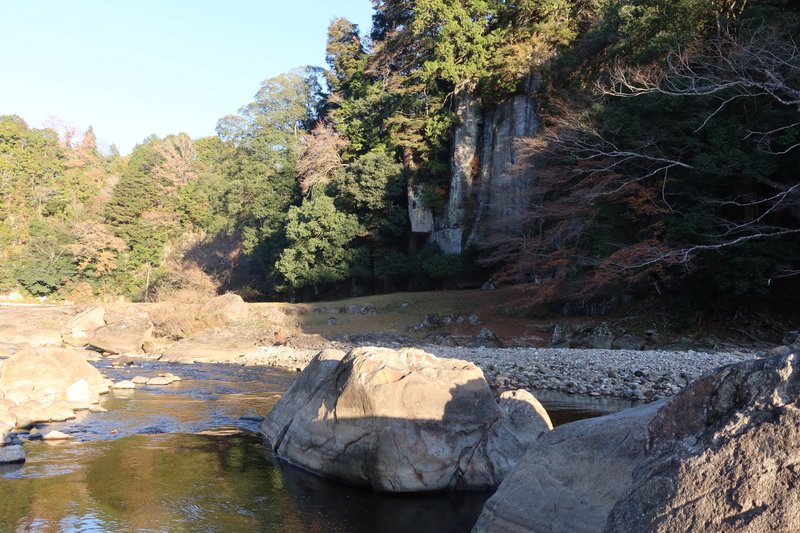

室生川沿いをしばらく歩くと山への入り口がある。

車の通れる林道。

ここも杉の木漏れ日が差し込む清々しい道だった。

だいぶ登ったところに現れたのが

天の岩戸

ここに?

天の岩戸から少し上がったところに龍穴のサイン

階段を下りていく。

眼下に見えてきたのが遥拝所

遥拝所

一枚岩を流れる

招雨瀑からの水は岩に沿って流れているので、瀑というかんじではないが

この流れる水が、木津川や淀川の源流になっているとのこと。

水の源として古の人々が崇め、ある時は雨乞い、ある時は氾濫防止祈願に信仰したのである。

この吉祥龍穴の場所を見た時、先月訪れたくらがり又谷の滝を思い出した。

あの滝は、まさしく龍が降りてというか、むしろ昇っていくイメージの情景であった。

その滝の横にあった岩に沿って流れてくる川があり、その流れによく似てる。

日本の山にはきっとそういう滝や渓流がたくさんあり、命の水を生み出す場所は

いつの時代も神聖で尊い場所だったのだと思う。

そういう場所が信仰の対象になるか、伝説や何かの謂れの場所になるかは

その土地の持つ歴史によることなのだろうか。

伝説や謂れが現代ではパワースポットとして何か神秘なる力を受け取れたらと

訪れる場所になっている。

各いうワタシもそんなパワーが受け取れたら・・・と思ったこともある。

でもその場で何か感じるものはいつも何もなく、なるほどこういうところね・・・

ぐらいの感性、感受性の持ち主である。

でもそういう場所(パワースポットと呼ばれる)じゃないところで、

なんとも言いようのない不思議な感覚を覚える時もある。

何が言いたいかというと、自分の受け取る感覚を磨き信じたらいいのかな〜と

最近様々な寺社仏閣などを訪れて思うようになった。

ただ訪れることになったのには、きっと何か意味や理由があるのかもしれない

それはずっと信じていること。

ということで、龍穴神社にお参りしたことがきっと何か意味あるもので

それはなんだろう〜?

そんなことを、また林道の樹々の光と影の間を歩きながら考えた。

また川沿いの道に出て、龍穴神社で今一度お参りした。

そしてここまできたので?!

室生寺も参拝していきます。

室生寺

紅葉のピークは過ぎたようでも、参拝客は多かった。

鬼?

室生寺

宗派 真言宗室生寺派

山号 宀一山(べんいちさん)

本尊 如意輪観音

開山 賢璟(興福寺の高僧)

一度参詣しているので、サクッとお参りのつもりが・・・

室生寺で怪談、じゃなかった階段物語が始まるとは・・・・

国宝

国宝

国宝

そして、奥の院というのがあるのを初めて知った。

寺社仏閣をめぐるようになり、この奥の院や奥社というのが

なかなか重要で、いい場所ということを学んだ。

ただその名の通り奥まっていて、遠かったり、行きにくかったりすることがある。

何も考えず、奥の院、行ってみよう〜

と進んだ先にあったのが

本日、すでに10数キロ以上歩いてきた。

そのとどめの階段。

さすがに足腰丈夫なワタシもにも結構キツかった!

でも明らかにワタシよりもお兄さんお姉さんが、上から下りて来られるのを見たら

行くでしょ!

修行修行。

休み休み登ったとさ。

登ったら降りる。

下りは下りで難儀。

一気に金堂まで戻ってきた。

西に傾き始めた太陽を正面に階段を下り、仁王門を出て

盛大に色づいたモミジの大木を見とどけて、室生寺を出た。

見事な紅葉

この盛大なモミジの若葉を見にまた来よう。

さて、バスに乗って駅まで戻る。

今度は榛原の次の室生口大野駅までのバス。

1時間に一本。

まだしばらく時間があるので、ぶらぶらしながら

老舗のよもぎ餅屋さんで草餅を購入したりしてバス待ち。

数人の乗客を乗せたバスで駅に向かう。

ワタシは終点の一つ手前の停留所、大野寺前で下車。

目的は、あの弥勒様に会いに。

この弥勒様を初めて拝見した時は、かなり驚いた。

何も知らずに、駅から室生寺まで歩く道すがらに現れた弥勒様。

まるで中国のどこか秘境に聳える仏様のように見えた。

写真だと彫りが見にくいが、実際もうっすらと浮かび上がる姿が

なんとも優雅で美しいのです。

ぜひここで記録しておきたかった。

河原からかなり間近に拝見。

よかった。

歩いてすぐの駅で電車待ち。

ということで朝の8時に榛原駅からスタートし、

仏隆寺ー室生古道ー龍穴神社ー吉祥龍穴ー室生寺

最後に弥勒磨崖仏さまと、ワタシにしてはかなり盛り沢山な1日となった。

歩いて歩いて登って下りてまた歩いて登って下りてと

まあよく歩いた。

でも歩くと色々なものが見え感じ取ることができる。

自分のペースで、モクモクと歩いて観て聴いて止まって、時に戻って

あれこれ考えることが何より楽しく好きなこと。

ワタシの歩き旅、今回もまさにそんな楽しい小さな旅だった。

帰りの電車から今日も美しい夕日が沈むのが見え、長い1日が終わる。

次はどこを歩こう・・・

買って帰った草餅が思いのほか美味しかった!

よもぎの香りがとてもよく、柔らかさ、甘さも良い。

もちろん大和茶と一緒に。

後日談

歩いた翌日、ふくらはぎはパンパン、なぜかおしりも痛い・・・

平坦ばかり歩いていてはダメね。

山辺の道など桜井から天理まで歩くと15キロぐらいあるが、別に筋肉痛になったこともない。

山、階段、仕様に鍛え直さねば!

いただいたサポートは古道活動に使わせていただき、歩いた記録をお伝えしたいと思っております。よろしければよろしくお願いいたします。