間取り図を考えよう(梨木香歩『家守綺譚』)

※この記事は続編『冬虫夏草』の内容を含みません。ご留意ください。

はじめに 『家守綺譚』の舞台について

初心にかえって『家守綺譚』の間取り図を考えてみようと思いました。

『家守綺譚』は梨木香歩による小説。綿貫征四郎が亡友・高堂の実家の家守を任せられるも、しばらくして掛け軸から現れたのは高堂の幽霊であった。サルスベリに懸想され、仔竜の誕生を見守り、狸や竹精に化かされ、常夏の国へと迷い込む……河童や人魚、鬼も現れる。かと言って恐ろしい物語なのではなく、日常の中そのように生じた出来事をそのように記録していく、いうなれば綿貫の日記のようなものかもしれません。

この作品の大まかな舞台についてはこちらの記事(外部リンク)をご参照もらえればおおよそ掴めると思います。

筆者が梨木香歩の記事や作品内の描写をもとに、おおよそモデルになった場所を推測しています。古地図で裏付けを取ったりソースをはっきりとさせる必要はあるでしょうが、読んでいても「ああ、大体この辺りなんだろうな」と納得感のある記事です。これだけでしようと思っていたことの八割が解決してしまいました。負けた。

『家守綺譚』の間取り

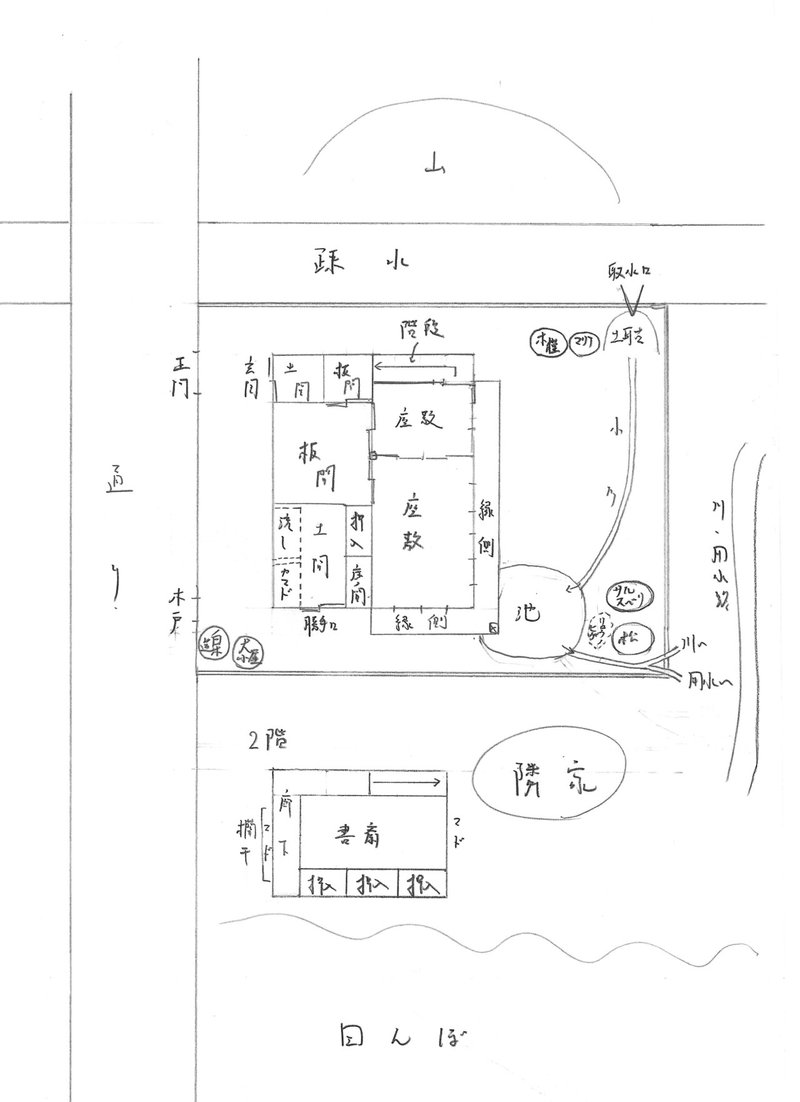

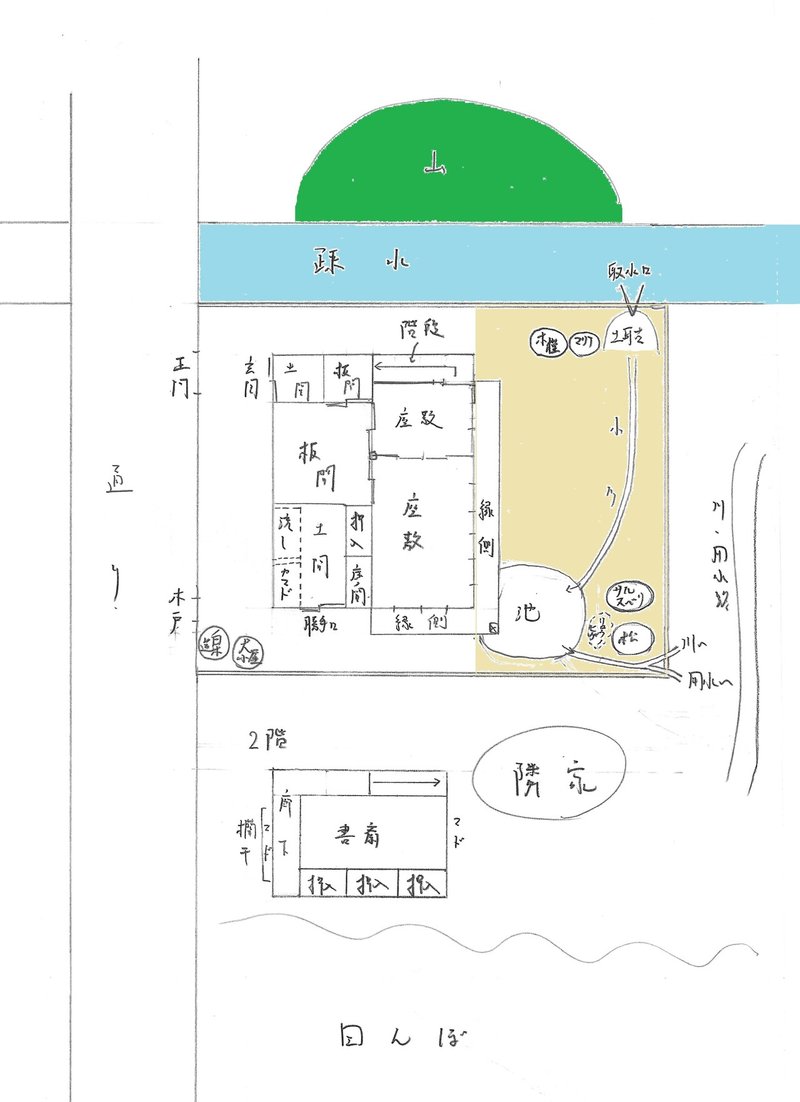

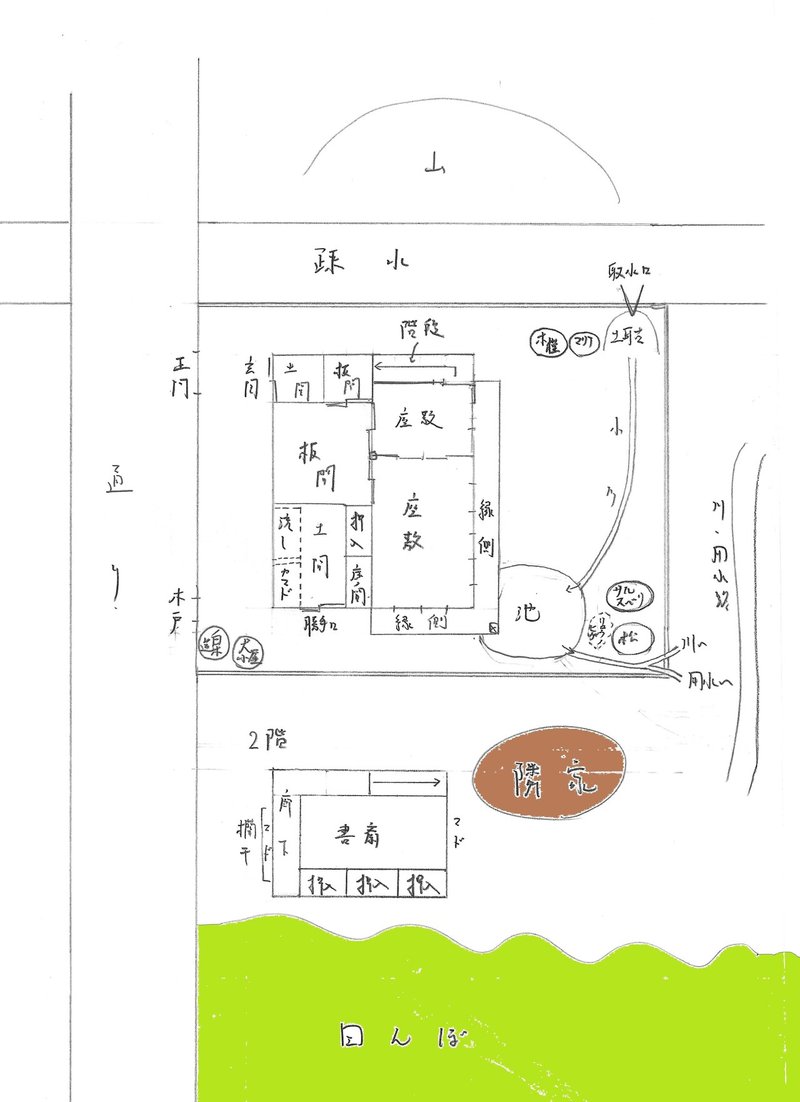

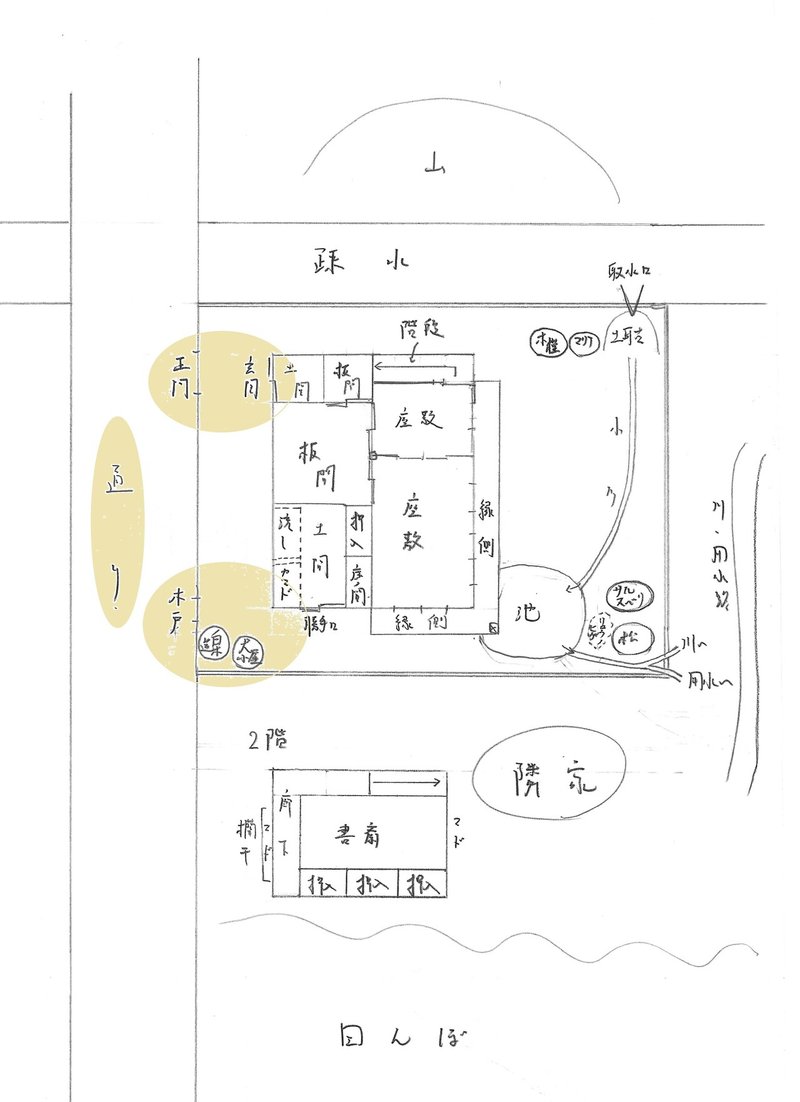

さて、『家守綺譚』の間取り図ですが先に予想図をご覧ください。

家のおおよその間取り、および近隣の地理関係を書き込みました。以下ではなぜこのような間取りに辿りついたかを解説していきます。

基軸にしたのは綿貫の寝起きしている座敷と庭(池)、床の間の位置関係です。床の間には高堂が出入りする掛け軸が掛かっています。

その(用水路)の水路の途中が、この家の家になっている。ふたま続きの座敷にL字を描くように縁側が付いていて、そのL字の角にあたる所の柱が、池の中の石の上に据えられている。縁側から家を挟んだ向こうに、サルスベリがこちらに幹を差し掛けるようにして立っている。(p8 サルスベリ)

布団から頭だけそろりと出して、床の間を見ると、掛け軸の(中略)ボートが一艘近づいてくる。(p10 サルスベリ)

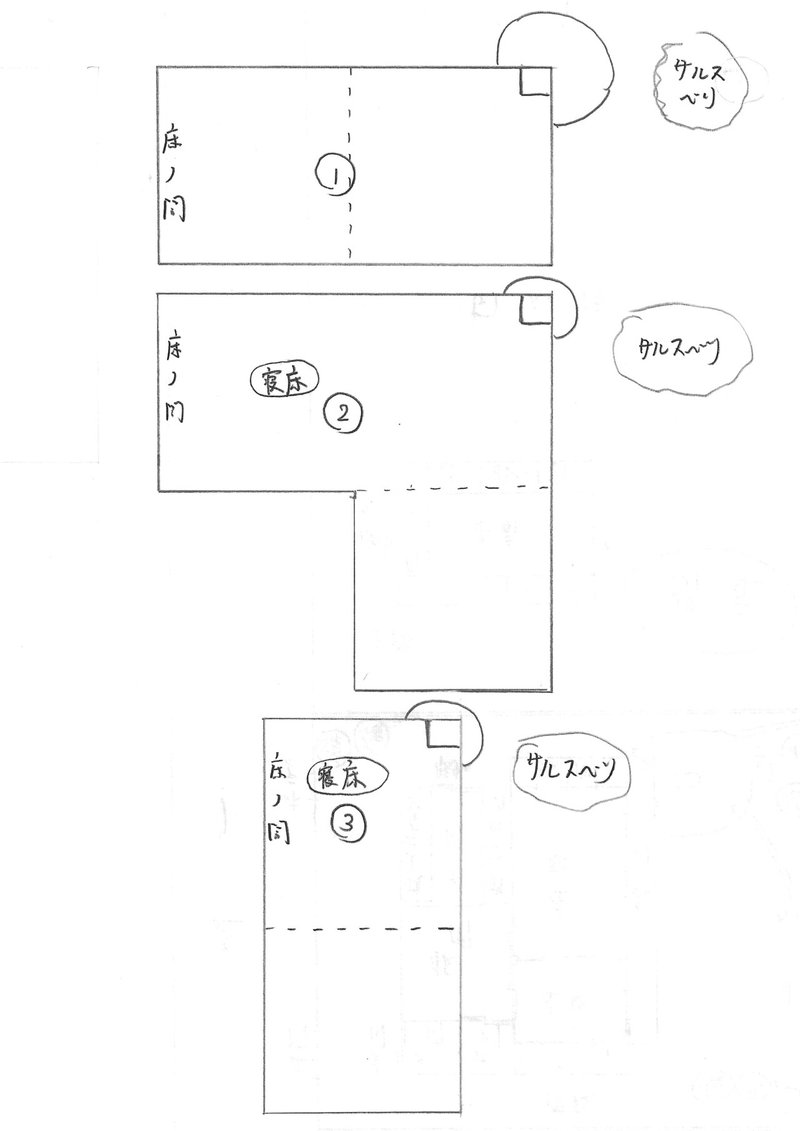

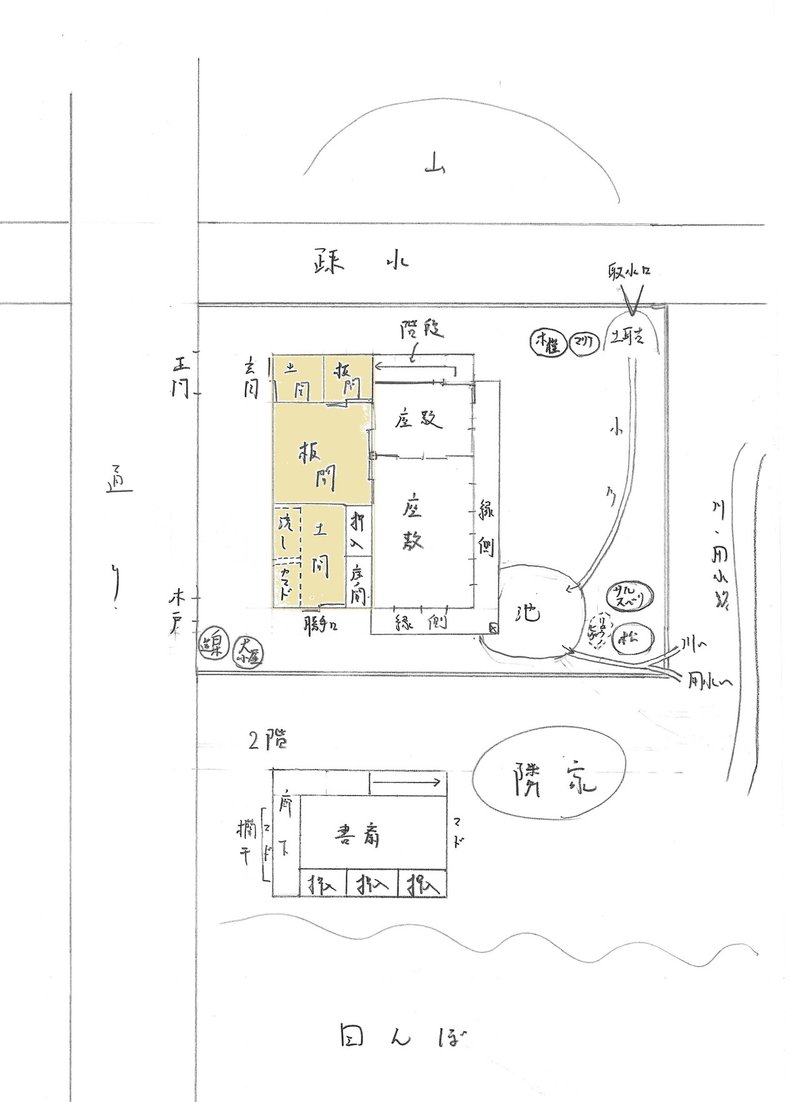

床の間や仏間を一等趣向を凝らした上等な部屋に据えるとすると、池を望める座敷に床の間があるのではないかと思います。あと、縁側と座敷の間に壁を作るのは日本家屋の基本から外れているので考えないものとします。すると、下図の1~3の内、1は外します。2と3の違いは座敷から向こうの構造によって決定しますので、とりあえず二つとも残しておきます。

ただし、サルスベリの章段である強風の夜、サルスベリが家の中に入ろうと池を越えて縁側の硝子窓に枝を押し付けてきます。綿貫はそれを不審に思って様子を確認したあと、怯えて洋燈を点けたまま布団に戻りますが、今度は掛け軸から高堂がやってくるのを見つけます。

洋燈の光量が当時どの程度のものだったのかわかりませんが、単純に蠟燭の明かりを考えると現代の懐中電灯やスマホのライトと比べて大変暗いものです。すると、このとき寝床と床の間は明かりが届く程度の近い位置にあったと考えられます。縁側と寝床も近ければサルスベリの音に気づきやすいでしょうし、3の可能性がやや高いかもしれません。

次に、先に高堂宅の周辺地理を書き出してしまいます。

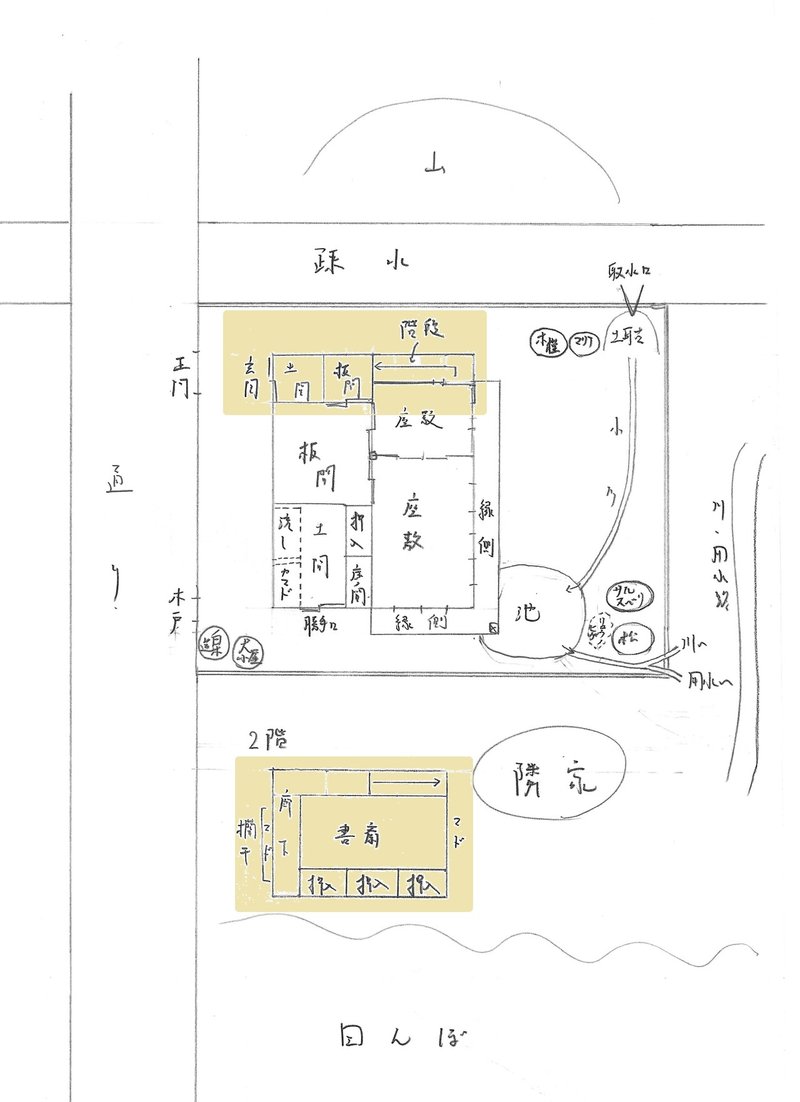

家の北側は山になっている。山の裾には湖から引いた疎水が走っている。家の南は田圃だ。その田圃に疎水から用水路が引かれている。(p8 サルスベリ)

庭の東北の、一段高くなっている角に取水口があり、そこから疎水の水が小川をつくって池に流れ込んでいる。(p50 木槿)

この池は取水口から疎水の流れを取り入れ、下手の出水口から、夏場は用水路へ、秋冬は地元の川へ流している。(p64 紅葉)

これがこのあたりです。綿貫は取水口のあたりの小高い辺りを「土耳古」と名付けています。土耳古の丘のたもとには地蔵菩薩(マリア燈籠)が埋められており、その脇に木槿が立っているようです。

家の南側が田圃とのことですが、まずは隣家のおかみさん宅があると考えられます。

その隣の家の庭先の鼻歌を、遠く二階の寝床から聞いている私は(後略)(p105 リュウノヒゲ)

ふと、目の前、庭の池の向こうに、先ほどまで洗濯物を干していたはずのおかみさんが現れた。(中略)——断りもなくすみません、風が強くて洗濯物が飛ばされて。(p107 リュウノヒゲ)

このように、高堂宅とおかみさん宅は隣接していると考えられます。南の田圃とはある程度大きな視点に立った表現でしょう。隣家との境界付近、池の向こうには松が立ち、足元にはリュウノヒゲが群生しているようです。

夕方、雨上がりの庭に出て、木戸の脇、通りに面して立っている白木蓮がたった一つ蕾を付けているのに気づいた。(p45 白木蓮)

庭からは通りが見えるようです。通りに面した木戸脇に白木蓮が立っており、白木蓮の章段の中でその足元に忠犬ゴローの小屋が作られます。

この木戸はおそらく勝手口ではないでしょうか。すると正面玄関は反対側に作られるでしょうし、玄関はこのような位置に来ると思われます。

高堂宅の周辺地理はこのくらいかと思います。ここでひとつ閃いたのですが、それはあとに回して先に間取り図を完成させましょう。

残すは玄関、板の間、勝手口、二階及び階段の位置ですが、特に階段位置に関しては本当にわからなくて苦肉の策という態です。

―—おとっさんが棟上げ祝いで鯛の焼き物を貰ってきたんだ。ゆっくりお食べ。ご主人にもお裾分け。玄関の上がり框に置いてきましたから。(p32 ドクダミ)

梅雨冷えがするのかもしれぬ、土間に入れてやろうか、と、玄関を少し開け、ゴローを呼んだ。(p33 ドクダミ)

勝手の土間から板の間へ上がる際、どんとばかり、足を下ろした勢いで、床がズボッと抜けた。(中略)土間の勝手は天井が張られておらず、その屋根裏の、私が竿を持ってしても届くか届かぬかというぐらいの高さに天窓がある。(p36 カラスウリ)

勝手の土間はかまどや流しを作らなければいけない関係でいくらか広さがあるだろうと思われます。最近泊まった町家の土間スペースを参考にすると、幅は最低でも一間半くらい……? 上部は吹き抜けで煙を逃がすための天窓があります。さらに板の間がありますが、この広さが全く分からない。カラスウリの章段で綿貫がこの板の間で昼寝をしているので、大人がひとり悠々寝転がることのできる広さ、が下限と思いますが。

今回の間取り図の反省点は最後にまとめますが、勝手の板の間を家の廊下に仕立てたのは失敗と思います。恐らく廊下スペースがあり、木戸によって仕切られているのではないでしょうか。そうでないと来客時に家の裏口を見せることになってしまいます。

玄関については下記の描写がほぼ唯一の手掛かりです。

先ほどの六人の娘さんが、家の二階の欄干からにこにことこちらを見ているのである。慌てて家の中に入り、まっすぐ二階へ行くが(中略)娘さんたちのいた欄干から下をのぞくと、果たして彼女たちが玄関を出て楽しそうに、くるくる回りながら、庭のほうへ列をなして行くのが見えた。(p58 ツリガネニンジン)

ちなみに、個人的には『家守綺譚』の中で最も恐ろしい場面だと思っています。場所を移動する能動性がありながらもコミュニケーションが一方的です(もしくはなされていない)。綿貫と意思疎通を図ることもせず、綿貫の領域を易々と侵して消えていく。目的や行動法則が読み取れない。これほど恐ろしい性質はほかの章段には見られません。

話は逸れましたが、高堂家は通りに面して二階の開口部があるようです。ただし勝手土間の上部は吹き抜けなので二階は作れません。すると、二階部分は玄関の上部に作らざるを得ません。欄干から玄関を出て行く娘たちを見たという描写とも辻褄が合うでしょう。

つまり、玄関は二階の位置で決まります。

では、二階について見ていきましょう。

私は思い立ち、二階へ上がった。(中略)上から下を見下ろすと、池の全面に網がかぶせてあって、まるで捕らわれの人のようである。(p72 葛)

二階には庭に面した開口部もあるようです。座敷の上部にも二階があるようです。ただし、都市部以外で二階建ての家が普及しているのだろうか、という疑問があります。古民家や日本家屋の様相色濃い昭和住宅を見ているとそのほとんどが二階を狭く取っている印象がります。上に重ねるという発想は元々欧州のものですし、日本は平面で広げる方向で発達しているはずです。

ということで、とりあえず二階はなるべく小さくします。階段は座敷二間の内、一間に押し入れのように隠しました。

そういった諸々の位置関係を組み合わせて、今回のような間取りが完成しました。

反省点は様々ありますが、

・この家にはお手洗いがありません。描写もされていません。

・部屋数や間仕切りはもっと多いと思います。玄関の次がすぐ勝手の板の間であるはずがなく、部屋数が多ければ階段の位置も調整しやすくなります。

・家のかたち。今回は長方形にまとめたけれど、座敷同士や勝手の水平軸をずらして複雑な形にできればよりリアルになるでしょう。

・池と床の間の位置関係。これは記事を執筆している途中で悲鳴を上げてしまいましたが、リュウノヒゲの章段の最後に、綿貫が池のたもとに立って振り返ると障子を開け放した縁側と床の間、掛け軸が見えるという描写があります。これは奥行きを感じさせる書き方をしていて、池から縁側までの距離が少し開いている印象を受けました。

床の間(掛け軸)——縁側—————綿貫—池

といった位置関係でしょうか。いまの間取り図では無理です。いえ、池の形をくふうすればもしくは……

・玄関が明らかに狭い。もっと広いのではないでしょうか。

玄関の形を考えるうえで、高堂家はどのような仕事を生業にしていたのかが気になります。子息を旧帝大に輩出するほどですからいくらか家格と資産があるはずですが、実際当時はどのような家庭の子息が多く入学していたのかは旧帝大の資料を調べなければなりません。また、疎水より引いた水を用水路へ流したり川へ流したりという水の管理を任されているあたり、地域一帯の農家にとって重要な立場にあったのではないか、とも考えました。このあたりも、疎水流域の農村における農水管理について勉強しなければいけないでしょう。するとすれば、するとすれば、ですけれど。

まま、細かい点やもしかしたら、という別の可能性を考えると枚挙に暇がありません。ただ、今回はとりあえず形になったのでこれでよしとします。

どなたか同じようなことを考えている人はいないでしょうか。別の人の考えた間取り図を見てみたいです。

おわりに 四神相応の高堂家

さて、中途にあった発見とやらですが家と周辺地理の配置を見るとこれ、京都の四神相応を真似ているのではないかと思いました。

これこそにわか知識ですが、北の山は鞍馬山の見立て、東の用水路は鴨川、西の通りは山陰道、そして南の田圃は巨椋池。また、鬼門にあたる東北の角の土耳古の丘は比叡山、地蔵菩薩は延暦寺でいかがでしょうか。高堂家自体が京の都の霊的守護を模した一種の聖域だったのです。

その割には至るところから妖怪変化がやってきますが。

いえ、反対なのかもしれません。そのような空間であるからこそ、文明に追われ消えていく運命の妖怪変化が多く訪れ、自然と集い、姿を現し、さらにはそこに住む綿貫に干渉し得るのでしょう。

私は常々、高堂が綿貫以外の生者に姿を現さないこと、山内が人魚を見て「まあ人魚に見えなくもないですね」とはっきりと人魚だと認識しないことを不思議に思っていました。小鬼について綿貫に説いた山内ではありますが、作中で怪異をはっきりと認識しているのは綿貫とダァリアの君だけなのです。

この疑問に対して、この四神相応の配置はひとつ解決の糸口になるかもしれません。またつらつらと考えてみようと思います。

この度はお付き合いいただきありがとうございました。

私はこんな間取りを考えた! という方がいらっしゃいましたらぜひ教えていただければと思います。

見出しはみんなのフォトギャラリーより、おくちはるさまのくまのイラストをお借りしました。ありがとうございます。