京都に住む人に読んでほしい選挙のハナシ。

4月10日日曜日は、京都府知事選挙!私が今住んでいるところの選挙ではないのだけど、選挙についての立ち位置が変わってからはじめての京都市内での地方選挙なので、クシヤマの視点で知ってほしいことを書きます。全部読むと長いので、目次から興味あるところだけ読むことを推奨します。(公式見解ではないし、なるべく平たい言葉で書くように意識してますが、伝わりにくいことや誤解を招く表現があれば遠慮なくお知らせください。)

今回の選挙の投票期間・投票できる人

今回は投票日当日が4月10日なので、その翌日の4月11日までに18歳になる人つまり、平成16年4月11日より以前に生まれた人ということになります。(住所要件は次の最近引っ越した、引っ越す予定がある人を読んで!)なので高校3年生はほとんどダメだけど、大学生はよっぽどのことがない限り投票できるはずってところ。

知事選挙は告示日が選挙期日の17日前なので、3月25日金曜日。翌日3月16日土曜日から各自治体1か所以上の期日前投票所を設けることになっています。選挙期間が長い選挙(特に知事選挙・参議院議員選挙)の場合、期日前投票ができる16日間で空いていない場所がある可能性も高いので、いつ行きやすい期日前投票所で投票できるかは各自治体のHPを必ずご確認ください。

私が元々西京極に住んでいたので、京都市右京区の場合だけ例示しておく。右京区民は右京区役所・京北出張所・イオンモール京都五条で投票できるけど、16日間投票できるのは右京区役所だけで、イオンモールは土日だけ。しかもイオンモール京都五条で投票できるのは右京区民だけで、他の行政区に住民票がある人は投票できません、というトラップがあったりするのです。

というように、知らないと投票がやっていない落とし穴があるので、必ずHPや自治体からのお知らせをご確認ください。

最近引っ越した、引っ越す予定がある人へ

大原則として、「投票する時点で住民票が京都府内に置かれていており、転入手続きをしてから3ヶ月が経過していること」が必要です。

京都府外に転出する予定がある場合、転出届を出した時点でアウトになる可能性もあるので、転出届を出す前の期日前投票をオススメします。

転入手続きをしてから3ヶ月というところですが、基準日が告示日の前日3月24日木曜日なので、そこまでで3ヶ月、令和3年12月23日までに京都府内への転入手続きを行ってそれ以後住民票を置き続けている必要があります。(注)告示日が異なる選挙が同時に行われる京都市北区、南丹市、与謝野町(他あれば教えてほしい)に関しては少し異なるので、もし気になる場合はお問い合わせください。(あくまで一般論での回答なので、ガチの回答は各自治体の選管に求めてください。)

ちょっと難しいのが、京都府内での転居について。府外に出てなければ投票はできるのだけど、どこで投票できるかはいくつかのパターンが想定されます。

①選挙人名簿が異なる自治体への転居

※京都市の場合は行政区ごとに選挙人名簿を作成しているので、他区への転居もここに含みます。京都市右京区→京都市左京区もここですし、京都市内→向日市などの他自治体も含みます。

新しい住所地への転入手続きを行なったのが12月23日以前の場合は、住み始めてから3ヶ月が経過しているので新住所地での期日前投票、当日投票が可能ですが、それ以後に転入手続きを行なった場合は前住所地の選挙人名簿にしか載っていない可能性が高く、前住所地での投票になります。(この場合入場整理券が前住所地からしか届かないので、それで気付く。両方から入場整理券が届いた場合は新住所地で投票できる。)

前住所地のでの投票の場合、期日前投票や選挙当日に前住所地の投票所に行ければ良いですが、そうでない場合は不在者投票も検討してみてほしいです。(次の「今京都にいないけど、住民票は京都にある!!」を読んでほしいです)

②同一自治体内での転居(京都市においては同一区内)

この場合前住所地と新住所地で選挙人名簿が同じなので、期日前投票における影響はありません。当日投票における影響があるかないかというところです。基本的には入場整理券に書かれている投票所になります。前住所地の投票所でびっくりしてしまった場合は該当の選管にお尋ねくださいと言いたいところですが、問い合わせて分かることはいつ転入手続きをしたら新住所地の当日投票所だったかということくらいで、当日投票所が変わることはないのでどうしても知りたかったらお問い合わせくださいというくらいにしておきます。→根拠は公選法施行令第17条(選挙人名簿の移し替え)

これらの前提には、転入手続きを行なった日もとに定められているので、転入手続きが遅延していたり、転入日と転入手続きをした日が異なる場合は、転入手続きを実際に行った日が優先されることがほとんどなので、手続きは遅延なく行いましょう。

今京都にいないけど、住民票は京都にある!!

この場合は「不在者投票」ができます!不在者投票を簡単に説明すると、「住民票は京都府内にあるけれど、選挙期間にどうしても住んでいるところでは投票できないけど投票したい」場合に使える方法です。

住民票があるところの自治体から投票用紙を取り寄せて、今いるところで投票することができます。この場合は請求書を住所地があるところの選管に送って、そしたら選管からなんか開封厳禁って書かれた様式が届いて、それを持って不在者投票ができるところに行って投票する、といった流れになります。

不在者投票ができるところは、基本的には滞在地の選挙管理委員会になります。いつ・どこでできるかは基本的には滞在先の市役所・区役所に電話で問い合わせるのが1番です。ただ、京都府内は選挙期間だから土日とか夜でも不在者投票ができる可能性はあるけれど、それ以外の今選挙をやっていない地域の場合は基本的には「執務時間内(つまり平日の8時半から17時)」なので、ちょっと大変かもしれないけど時間を作って行ってほしいです。

https://www.city.kyoto.lg.jp/senkyo/cmsfiles/contents/0000294/294588/kijitsuzen04chiji.pdf

こんなかんじの請求書を書いて送る。(上のは京都市選管HPにあった北区以外用の様式です。住民票があるところの自治体のHPをチェック!!)

注意!北区在住のあなたへ(南丹市・与謝野町も)

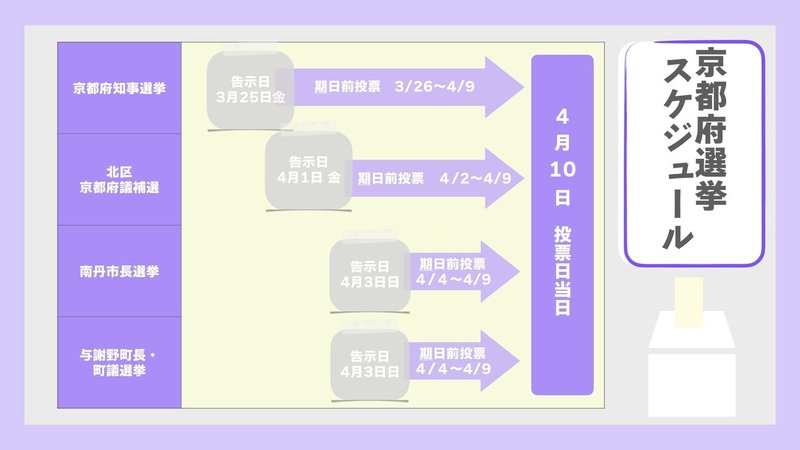

京都市北区は京都府議補選、南丹市は南丹市長選挙、与謝野町は与謝野町長・町議会議員選挙が4月10日同日に執行されます。これらの選挙は告示日が京都府知事選挙と異なるため、各告示日以降にしか投票できません。期日前投票に行ったけど、府知事選しか投票できなかった!!!なんて悲しい話も想定されます。

こういう場合は、全ての選挙が投票できる期間に行くことをお勧めします。というのも、投票する人も二度投票所にいくのは手間だし、選管の事務処理も結構煩雑だと思うので、お互いのために全ての投票ができる期間の投票を推奨したいです。

▶︎詳しい投票可能期間についてはこちら

選挙の情報どうやって知るの!?

候補者の顔と名前を手っ取り早く知りたければ「ポスター掲示板」です。告示日の立候補受付を終えたら貼ることがOKになるので、街中にあるでっかい看板がポスターだらけになります。設置数とかは各投票区でいくつなど、法律で定めがあるけど大体は投票所の前とか公営施設にあることが多いです。

そうでなければ次に思いつくのは「選挙公報」。選挙の時にお家に届く新聞みたいなアレ。告示日以降に候補者から原稿の申請を受けて印刷にかけるので作成までに結構時間がかかります。そこから配布となると、まだ届かないのではないか!と思ってしまうことや実際に届いたのは結構直前だったってこともあるかと思います。

早めに候補者のことを知りたい!選挙公報読みたい場合は上記の京都府知事選挙の特設サイトに載る電子版選挙公報を見ることをお勧めします。(それでも告示日から数日はUPまでに時間を要すると思われる。)

そうでなければ、各候補者のHPやSNS、街頭演説や個人演説会かなあと思います。個別の候補の紹介は差し控えたいので、ここのところは興味があれば調べてみてください。

これっていいの?って思う選挙カーについて

今はまだ告示前なので、政治活動はしてもいいけれど選挙運動はしてはいけない期間です。選挙運動として投票依頼をしても良いのは告示日後から選挙期日前日までです。選挙運動になってしまうこととして一般的に言われるのが「①どの選挙で②誰(個人名)に③投票してほしい」の3つが揃うとアウトというところです。(個別具体的な判断をするのは警察だから、これっていいのってお住まいの選管に問い合わせてもおそらく一般論しかかえってこないと思うので、そんな問い合わせはやめてほしいと思います。)

選挙カーがうるさいって思ったことはわたしもあるし、実際に迷惑したことも高校時代にあるのだけど(英語のテスト中にとある候補の選挙カーが学校に向かって話しかけてきて、「お勉強頑張ってください」といってきたのは今でも忘れない)、そういったことに関するルールもあるので、興味があれば公職選挙法をみてみてください。

【公職選挙法】連呼行為の禁止

第140条の2 何人も、選挙運動のため、連呼行為をすることができない。ただし、演説会場及び街頭演説(演説を含む。)の場所においてする場合並びに午前八時から午後八時までの間に限り、次条の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上においてする場合は、この限りでない。

2 前項ただし書の規定により選挙運動のための連呼行為をする者は、学校(学校教育法第一条に規定する学校及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園をいう。以下同じ。)及び病院、診療所その他の療養施設の周辺においては、静穏を保持するように努めなければならない。

思ったより一票は重い

平成30年4月に行われた京都府知事選挙の投票率を見て愕然とした。35.17%。統一地方選の時期から外れているにしても低すぎる。3人に1人しか投票に行っていない事実が存在して、年代別投票率の情報は見ていないけど、一般的に考えたら20歳代の投票率が全世代で1番低いだろうから、京都の若者ってほとんど投票に行っていないのではという錯覚をしてしまう。

選挙で同じ得票数の場合はくじ引きで当選者を決めるという定めがあり実際にくじ引きを行うことがあったり(最近だとR3.12に千葉県旭市議会選挙)、一票差で当落が決まる選挙もあったり(身近なところだとR3.6の尼崎市議会議員選挙)、最多得票者が法定得票数に達しなくて再選挙行った例(H29.11千葉県市川市長選挙)もあったりするのだ。

あなたの一票で目に見えて何か変わるかどうかは正直分からんけど、変わるかもしれない可能性を秘めた一票をどうするかは考えてほしいなあという願いは持ってます。

もし私が投票するなら、は言えないけど。ひとつの選び方。

わたしは立ち位置上、「選挙にいこう」ということは声を大にして行ってもいいのだけど、「誰に投票しよう」ということは言えないので、その前提での書きぶりにはなるのだけど、選挙カーで迷惑したとかルール上アウトじゃね?と思う選挙運動をしている人は真っ先に投票の候補から消します。割と消去法的な選び方しているかなとも思うのだけど、選び方は人それぞれあっていいと思うし、他人に強要するべきものではないと思っているけれど、どうやって選ぶのかというところの視点はいろいろ考えたいし、ちょっと今考えたいことのひとつかもしれない。

混雑回避のススメ

選挙期日に予定があっても、ぶっちゃけなくても期日前投票はできます。日曜日に予定があるかもしれない、くらいでOK。投票所にもよるのだけど、投票日当日の方が混雑しやすい(特に午前10時から正午/京都府HPより)、また期日前投票も最後3日間が混雑しやすいらしいので、そこのところは避けて投票に行くことが薦められています。

さいごに

とんだおせっかいだったり、行きすぎた行為かもしれない。ただ、都内で選挙があるときは忙殺されているので、選挙制度について伝えてみたいことを京都府知事選挙になぞらえて考えてみました。京都はわたしの地元で大好きな街であることには変わりないので、京都に住んでて京都のこれからを考えて選択できる人(特に同世代)に選挙のことを伝えてみたくて、かなり言葉を選び、京都府内のいろんな自治体のHPを参考に作成しました。

選挙期間の選管は電話なりっぱなしと思うので(自治体によってはずっと通話中とかもあるとか)、個別に聞いたほうがいいことは是非電話等で問い合わせをしてほしいなあと思うけど、HP等に載ってて調べたら分かることについては、こんなnoteでも役に立てればなあと思います。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?