【レイプ神話解説】番外編:虐待は本当に同居親・実母・継父が加害の中心か

※レイプ神話解説の記事一覧は『【レイプ神話解説(目次)】そもそもレイプ神話とは何なのか』に。役に立ったらサポートしていただけると資料を買えて記事がより充実します。

共同親権と虐待被害

今回は番外編。性暴力に関する者とは少し違うが、気になった風説を整理することにした。虐待についてである。

共同親権が議論される昨今、ネットでは虐待やDV被害への懸念から反対する声が目立つようになった。それに反発するように、いや虐待は同居親や実母、ないしは継父が主犯なので共同親権に反対する勢力こそ加害者なのだとか、共同親権によって防げるのだという主張が散見されるようになった。

性的虐待の主な加害者はシンママが連れてきた新しいお父さんです

— なかみ (@AP01j4VL9LX3lTG) April 13, 2024

実の父親から引き離された挙げ句、知らないおじさんと住まわされ性的虐待される子どもの絶望感も知ってください https://t.co/AJmyNDdyaU pic.twitter.com/lhye5k1zNp

実母、めっちゃ子供殺してるやん https://t.co/b63DhEXeHv pic.twitter.com/dJNYK3m8kk

— 赤い男 (@Hota_Kara) April 15, 2024

共同親権の反対理由として、児童虐待を取り上げる人がいるが、児童虐待の99%以上は同居親が行っている。面会交流中の虐待は1000分の1も無い。連日のニュースを見ても分かるが、単独親権の密室で同居親やシンママの彼氏により多くの子供が殺されている。単独親権こそ、外部の目が無い恐ろしい状況なの…

— 勉三 (@kidasangyo) April 12, 2024

子供と同居の配偶者が新たに一緒になったパートナーが子供を虐待し、親権を失った別居親がそれをチェックできない問題事例も多数報道されています。(無論多様な事例あり)継母にいじめられるシンデレラを想起すれば、共同親権は子の利益のため世界でスタンダードになってきたことがわかります。 https://t.co/5n0XBGm7bK

— 柴山昌彦 (@shiba_masa) April 13, 2024

>> 子供と同居の配偶者が新たに一緒になったパートナーが子供を虐待し、親権を失った別居親がそれをチェックできない問題

— 小山(狂) (@akihiro_koyama) April 14, 2024

クソど正論なのにアホみたいに燃えてて真顔になってしまった。集団ヒステリー中の女さん、マジで「人間」とは言い難い知能になるよね。サル以上類人猿以下って感じ https://t.co/pPQGcgEOGf

だが、これは印象論だが、主張の色がレイプ神話と共通する気配がある。なんとなく疑ったほうが良いのではというアラートが脳内で発せられている。というわけで、調べてみた。

虐待加害者の実像

虐待の主な加害者は誰か?

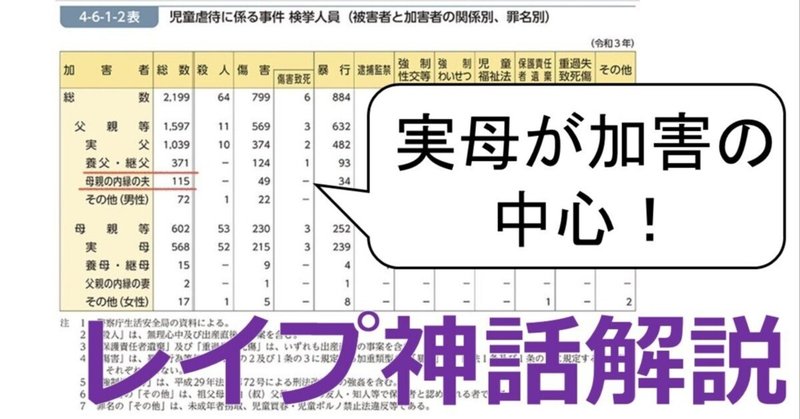

答えは犯罪白書 [1] を紐解けば容易に見つかる。令和4年の虐待加害者の内訳は以下の通りである。

まず、男性の加害者のほうが多いことがうかがえる。これはあらゆる犯罪に共通する傾向だが、主たる養育者になりやすい母親よりなお多いというのは興味深い。

そして、加害者は継父や継母といった、いわゆる血の繋がりのない養育者より、実父や実母といった血の繋がりがある養育者のほうが多い。これも、婚外子が少なく婚姻と出産が結びつきやすい日本の特徴からして当然の結果ではあると言えよう。

少なくとも、共同親権推進派が言うような、実母や彼女が連れてきた継父によって虐待が起こるというストーリーが、日本の虐待像として典型的であるかどうかには疑問が残るとは言える。加害者の統計はあくまで、発覚した事件のみを計上したものとはいえだ。

実母はめっちゃ子供を殺しているのか?

加害者は男性・実親が多いという傾向は加害の内容に限らず大体同様である。ただし、殺人だけ実母が突出している点は注目に値する。この特異的な数字はどうして現れたのだろうか。

女性の方が子供を害する割合が5倍近くあるのに

— 石竜子/とかげ (@tokage_sakihara) April 16, 2024

実際に司法の手にかかると刑罰が割引きされるのヤバくない??

刑罰が軽すぎるから手にかける割合が増えるんじゃねえの?? https://t.co/A9tYUI8leb

Twitterで指摘されるように、実母が子殺しにおいて主要な加害者であり、これは実母の虐待の加害者としての危険性を示す者なのだろうか。こうした殺人の件数が「本当の虐待加害者の数」であり、故に危険なのは実父や継父ではなく実母なのだろうか。

結論から言えば、その推測には疑義がある。順番に検討していこう。

この謎を解く1つ目の鍵は、先に挙げた犯罪白書のグラフにある注釈である。注釈では、殺人は『無理心中及び出産直後の事案を含む』とされている。

虐待による殺人と聞くと、我々は子供へ苛烈な暴力を振るい殺害する事例をまず思い浮かべ、それ以外に事例の揺らぎはないと考えてしまう。しかし実際には、統計上の虐待による殺人の中には、思いつめた母親が子と共に命を絶つ無理心中や、妊娠しても病院等に相談できないまま出産してしまいそのまま赤ちゃんを死なせてしまう事例が含まれていると言えよう。

無理心中については、実母が子供を殺すほど特別凶悪なのではなく、追い詰められた末に子供を巻き込んだ自殺を図る事例が多いと考えられる。支援に乏しい社会の欠落、そのしわ寄せを一身に受けた結果とも言える。少なくとも、無理心中を含む数字を、そのまま実母の加害性を示すものとして理解するのは問題がある。

実母が子供殺すのは心中が多いからとかデマ流してるアホがいるけど、無理心中を除く虐待死の統計でも実母による子供殺しが一番多いんだよな https://t.co/shdwE1lGpz pic.twitter.com/9qj0hm4T5P

— 悪糖 (@7UFfrZ2fhVp13Fh) April 16, 2024

だが、これに対する反論もある。無理心中を含まないデータでも、虐待死の加害者は実母が多いという。

しかし、この反論も不十分である。反論として示されたのは厚生労働省の『子ども虐待による死亡事例等の検証結果等について』[2] であろう。ここでは確かに、心中事例はそれ以外の事例と区別されている。しかし、報告書を見る限り、出産直後の事案は区別されていない。よって、この数字は「子供に苛烈な暴力を振るって殺害した事例」のようなものと、「妊娠しても病院等に相談できないまま出産してしまいそのまま赤ちゃんを死なせてしまう事例」のようなものが混在した数字だと考えられる。

(ちなみに、グラフでは第14次報告までしかないが、最新は第19次報告 [3] であり、第19次報告から業務はこども家庭庁が引き継いでいるようだ)

「妊娠しても病院等に相談できないまま出産してしまいそのまま赤ちゃんを死なせてしまう事例」が、加害者たる実母の攻撃性などを示すものでないことは明白である。本来であれば支援が必要な立場であり、加害者として扱い検挙すること自体にも批判がある。

ましてや、現在の法律のありようでは、子供の出産直後の死について本来は母親同様の責任があると言ってもよい実父が責任を免れる格好になっている。にもかかわらず、その結果として生じる数字の差異を実母を責める口実として使用する態度は醜悪と言うほかない。

2024/05/19追記:厚労省データの解釈

記事を公開してしばらくして、共同親権を認める法案は成立してしまった。世紀の悪法の歴史はいまなおページ数を増やしていると言っていいだろう。

抗議のコメントを書きました。「離婚するにはそれだけの理由がある。妻を殴る蹴る、子どもを虐待する、子育てに関わらない、養育費を支払わない…日本の男に共同親権は百年早い。」 https://t.co/jbW2XXZB2T

— 上野千鶴子 (@ueno_wan) May 17, 2024

この件について、上野千鶴子氏が上のように批判のコメントを寄せた。共同親権は早いとか遅いとかではないのでその点は的を外したコメントだとは思うが、逆に言えばそれ以外はその通りである。

この投稿には、この部分を欠いている現在ではコミュニティノートがついている。これはTwitterが真っ当な主張をデマであるかのように印象操作するために実装した機能であり、ここでもそのように働いている。コミュニティノートでは、厚労省のデータでは実母が加害者である割合が最も高いので男性側が加害者であるとする主張は間違いだと書かれている。

(コミュニティノートは削除されることもあるので、スクショも以下に添付しておく)

さて、この主張は妥当なのだろうか。ここで挙げられている資料は『「学校等における児童虐待防止に向けた取組について(報告書)」(学校等における児童虐待防止に向けた取組に関する調査研究会議)(概要)』(厚生労働省, 2006) [5] 内の『第1章 第2節 児童虐待の現状等』であるが、確かに、そこには以下のように記載がある。

主たる虐待者は、実母が20,864件(62.4パーセント)と最も多く、ついで、実父が6,969件(20.9パーセント)、その他(祖父母や叔父・叔母等)が2,946件(8.8パーセント)、実父以外の父が2,130件(6.4パーセント)、実母以外の母が499件(1.5パーセント)となっている。

この内容が正しければ、実母がもっとも虐待を行っていることになる。だが、その結果は犯罪白書のデータと矛盾するものでもある。それはいったいなぜだろうか。

可能性の1つは、刑事事件化するレベルの加害は実父が多いものの、そうではない水準の、児童相談所が対応するレベルのものは実母が加害者であることが多いというものである。このため、犯罪白書のデータでは実父の加害が最も多く、厚労省のデータでは実母の加害が最も多くなるという差異が生じることになる、という解釈だ。

だが、この解釈には相当疑問がある。この解釈が正しければ、男性は刑事事件化するほど苛烈な虐待を行う親と児童相談所に通報されるレベルの虐待も行わない善良な親に二分されることになるが、本当にそのようなことが起こるだろうか。一般に、累犯者の犯す犯罪は程度の低いものから徐々に凶悪になっていく。善と悪、その真ん中だけがすっぽりと抜けてしまうということはいささか考えにくい。

個人的に、より可能性が高いと思われる可能性は、通報と記録におけるバイアスである。つまり、母親が虐待(に見える行為)をしているときのほうが、父親が同じことをしているときより通報されやすいという偏りがあるのではないか。また、統計が記録される際に、本当は両親ともに加害者であるものが、母親のみが加害者であるという偏った視点によって記録されることがあるのではないか、という可能性である。

児童相談所は虐待の疑いがあるものについて積極的な通報を呼びかけているが、なにを虐待と見なして通報するかは通報する側の判断にかかっている。社会に、「母親とは上手に穏やかに育児をするものだ」というステレオタイプがあれば、そこから外れた母親は虐待親と見なされ通報されやすくなる。一方、父親にはそのようなステレオタイプはなく、むしろ「父親は厳しく育児をするものだ」と思われていれば乱暴な育児を目の当たりにしてもそういうもんだと思って通報されない、ということはあり得るだろう。

記録のバイアスも同様のステレオタイプが影響し得る。厚労省の統計は、実際のところ、本当に加害者が実母なのか、あるいは実母だけだったのかを調べたものではない。児童相談所に寄せられた相談について、いちいち刑事裁判を行って真実を判定するわけにはいかないから、当然の制約として、加害者が誰かという点は記録する者の判断、言ってしまえば独断に頼るほかない。これはやむを得ないことである。

問題は、その判断がステレオタイプによる偏りに影響されているのではないか、ということである。例えば虐待された子供がいたとして、記録者に「育児は母親が中心となってするもの」というステレオタイプがあれば、加害者の候補から父親が抜け落ちることになりかねない。母親側もわざわざ父親の加害を正直に言わないとか、庇うということもあり得るだろう (DV被害者であればその後の反応を恐れて黙っておくこともあり得る)。こういう背景によって、記録から実父の加害が抜け落ちる可能性は無視できない。

もちろん、これらはあくまで可能性の話である。実際のところはわからない。だが、厚労省自身も以下のように述べている通り、このデータはそもそも虐待の一部を示しているにすぎない。このデータだけで虐待の実態を論じきれると考えるのは誤りである。

以上のような児童虐待の現状について、特に注意が必要なことは、上記の児童相談所に相談があった虐待件数は、あくまで児童虐待の現状の氷山の一角に過ぎない、ということであり、この数字以上に、児童虐待の問題に対しては、予断が許されない状況が続いているものと考えなければならない。

現に、「児童虐待に関する学校の対応についての調査研究」(平成14年~平成15年度文部科学省科学研究費補助金・山梨大学教育人間科学部玉井邦夫助教授他)によれば、調査対象となった教員の5人に1人が、被虐待児童生徒を教えた経験があることが示されており、教員は、「被虐待児童生徒の存在は、どの学校にも、どのクラスにも存在しうるものである」という危機感をもって日常的な指導にあたらなければならない。

ちなみに、コミュニティノートで示されたデータが2006年のものと相当古いことは注目に値する。これはミソジニストが、相手を「論破」するために都合の良いデータをいつぞや見つけ、そのままブックマークでもしておいたものを使いまわし続けている証左であろう。真に虐待問題に関心を払っている人間なら、定期的にデータは更新しているはずだ。

ドメイン知識を理解する必要がある

以前の記事 [4] でも指摘したことだが、統計を読むにはその数字が表現する分野の基礎知識を有する必要がある。数字を眺めることと統計を読み解くことは全く異なる。

今回我々が把握すべきなのは、おおむねあらゆる犯罪において、男性の方が加害者になりやすいという一般的な知見である。犯罪統計を紐解けば明白だが、女性の方が検挙人員が多い犯罪は稀である。時代や土地に関わらず、男性の方が犯罪性は高い。

にもかかわらず、殺人という極めて典型的な粗暴犯において、女性の加害者の数が男性より多いなら、そこには「女性の方が加害性が高い」以上に複雑な原因があると気づけなければならない。もし単純に「女性の方が加害性が高い」なら、殺人以外の加害者数も多くなければおかしいが、そうはなっていない。ならば、この数字は女性の性質以外の何かを示すものであろう。

正直なところ、この程度は直感的に理解できなければ、犯罪統計を読み解くのは危ういと言いたい。気づけないなら、基礎知識が足りないか、女性蔑視のために数字の解釈を歪めている恐れがある。

共同親権で虐待が防げるのか?

ここまで統計を検討し、言説を検めてきた。が、そもそも、共同親権で虐待が防げるというストーリー自体、かなり疑わしい。

もし夫婦の一方が虐待加害者であれば、その加害者には親権を認めるべきではないはずだ。現行制度では必ず一方にしか親権が認められないが、双方に認められる可能性がある共同親権を導入すれば、単純な確率として、加害者にも親権が認められてしまう可能性は高まることになる。これはむしろ、虐待防止の観点からは不都合ではないだろうか。

DVや虐待の加害者には親権は認められないから問題ないという意見もあろう。だが、それは裁判所が加害を正しく認定できるという前提に立つ場合のみ成立する主張だ。そして、その前提が満たされるかは不透明である。DVや虐待は証拠が残らない方法でなされる場合も少なくなく、性差別もあって被害者の主張が信用されない恐れもある。この場合、裁判所が正確に事態を認定できるだろうか。私はそこまで楽観的ではない。百歩譲って共同親権を求めるなら、こうした認定機能の強化も求められてしかるべきだが、推進派からはそのような声は聞こえない (連れ去り被害を訴える彼らにとっても好都合なはずだが……)。

仮に裁判所が正しく加害を認定できるとしても問題は残る。支配の暴力であるDVにおいては、最終的に認定されるかどうかに関わらず、共同親権を求めるという"合法的な"手続きを加害に利用できれば目的は半分達成できたようなものである。最終的には親権が認められないとしても、"合法的な"手続きを用いた嫌がらせはDVや虐待の被害者に甚大なダメージを与えることとなる。共同親権を求める手続きで嫌がらせをするぞという予告自体が、離婚を阻害する一因にもなるだろう。

挙句、継父や継母が虐待加害者である場合、もはや共同親権とは何の関係もない。共同親権はあくまで実父と実母の間の問題であり、後から出てきた人物に対応するものではない。面会交流をしていれば虐待が発覚する可能性が高まるとしても、面会交流の可否と親権には何ら関係がない。共同親権ではない現在ですら、面会交流はできているのだから (出来ていないのは調停が上手くいっていないか、交流を求める側が虐以下略)。

こう考えると、少なくとも虐待防止の観点から共同親権を求める主張には説得力がないと言わざるを得ない。実母が虐待加害の中心であるという主張に根拠はなく、共同親権で虐待が防げるという主張にも説得力はない。共同親権はせめて、それが実現できる制度と社会を作り上げてから導入されるべきものである。現在は、そして今後相当しばらくは、その条件は整いそうにない。

参考文献

[1]法務省 (2023). 令和5年版犯罪白書

[2]厚生労働省 (2018). 子ども虐待による死亡事例等の検証結果等について 社会保障審議会児童部会児童虐待等要保護事例の検証に関する専門委員会 第14 次報告

[3]こども家庭庁 (2023). こども虐待による死亡事例等の検証結果等について(第19次報告)(令和5年9月)

[4] 新橋九段 (2024). 【レイプ神話解説】国際比較はぶっちゃけ無理で無駄

[5]厚生労働省 (2006). 「学校等における児童虐待防止に向けた取組について(報告書)」(学校等における児童虐待防止に向けた取組に関する調査研究会議)(概要)

金のない犯罪学者にコーヒーを奢ろう!金がないので泣いて喜びます。