宗教画はなぜ描かれたのか?

美術検定4級の試験対策をする時に、西洋美術の入門本を数冊読みました。その中で特に納得感があったのが、宗教画がなぜ描かれたのか?というところです。

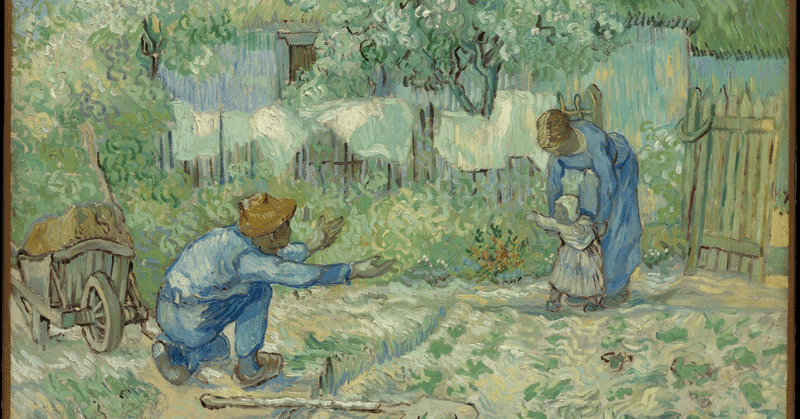

宗教画と聞かれたら、どんな絵画をイメージしますか?実はこの絵も、宗教画なのです。

このような宗教画がなぜ描かれたのか。その答えはこの本に書いてありました。

本書P98-99にはこう書いてあります。

第一の役割

・・・その第一の役割は、聖書を読むことができない人々に、聖書に基づいて書かれた絵を見せることによって、信仰について学んでもらうこと。

つまり、宗教画というのは宗教について人々に知ってもらうために、つまり意図的に描かれたものであるということです。ここで大事なのは、「じゃあなぜ絵で表現するの?」ということです。

これについては当時の聖書の言語が大きく関わってきます。当時の聖書はラテン語で書かれていました。そしてそれは教養ある特権階級のみが読み書きできたものです。つまり庶民には遠い言語だったことが分かります。言語で伝えられないのであれば、視覚的に訴える絵画を用いて表現しよう。そのような背景から、宗教画が描かれるようになりました。

第二の役割

第二の役割は、聖人などの物語を耳で聞いても信仰心の湧かない人々に絵を見せることで、それらの物語に生き生きとした現実味を持たせ、信仰心を呼び起こすこと。

キリストって、本当にいたの?というような信仰心の欠如をもたらさない為にも、視覚的な宗教画を用いて物語に現実味を与えたことも、宗教画が描かれた目的の一つです。

第三の役割

そして第三の役割は、耳で聞いてもなかなか記憶に留めておくことができないキリスト教にまつわる物語を、絵画として見せることによって視覚的に印象づけ、ずっと覚えておいてもらうことだった。

最後は記憶です。一回話を聞いただけだけ覚えられない、もしくはうろ覚えになってしまう聖書の物語も、宗教画で保存すれば何度でも見返せますので、人々の記憶に残るということですね。

つまり宗教画は、キリスト教が支配的だった中世では特に、人々に信仰心を持たせる為に必須の手段だったということが分かります。それが故に、非常に分かりやすい目印を配置しています。

例えば赤い帽子とライオンがいる絵画は聖ヒエロニムスと分かるように、宗教画におけるお約束ごとを決めているのです。こうすることで、例えば庶民が見ても「これは三位一体の絵だな」と分かるようになっているのです。

寓意画とはどう違うのか?

これまで見てきたように、宗教画は言ってしまえば「みんなの絵画」という感じです。難解な絵画を描いて鑑賞者を困らせてしまうのではなく、ストレートに、みてすぐにキリスト教のどんな物語を伝えようとしているのかが分かること、これが宗教画の重要な点でした。

一方で寓意画(または寓意)というものも存在します。これはアレゴリーとも呼ばれているようです。例えばこの絵は「愛のアレゴリー」と呼ばれる寓意画です。

この絵画には多くの意味が込められています。それぞれの人間が何かを象徴しており、何が何を意味しているか知っていないと、この絵のメッセージが何なのかわからなくなってしまいます。中村麗氏は寓意画のことを以下のように述べています。

・・・(寓意画は)自分で「正しい読み解き」ができるようになるためには、一定の経験を積んでいなければならなかったのだ。(P172)

・・・理解できない者には伝わらなくてもよいという排他的な性格を持った絵画なのである。(P176)

このことから、宗教画と寓意画は正反対の目的を持っていると考えることができます。このように絵画が描かれた理由を知るだけでも、少しだけ美術が身近なものに感じられてきませんか?

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?