多様性の中で生きる僕らの音楽のスゝメ⑥

こちらは前回です。乱筆乱文ですがよろしくお願いいたします。

複雑化する立場③

ジャンルとしてはマイナーな部類でありながら、その立ち位置を変えずに話題や頂点をさらっていく音楽ジャンルも存在する。その内の一つとして今回はゲームミュージックについて考えていこうと思う。(ゲームと音楽主体の主題で話を進めていきますが今回はFM音源等の話は外します。念のため。)

特殊オブ特殊な世界

一般的に言われるサウンドトラックのイメージとしての代表はやはりBGMとしての役割としてだろう。

しかし、ことゲームミュージックというジャンルとなると近年におけるその役割や在り方においては多岐に渡ると思う。

但し転換期のポイントは見つかり易い。

何故なら自然発生や民族文化派生された従来の音楽ジャンルとは違い、あくまで[ゲーム]というものを主体として作られていることが前提条件の音楽であるが上に、ゲーム史を遡ればある程度のポイントが特定できるからだ。

ここではゲームミュージックが世間一般に影響を与えたであろうトピックを幾つか挙げていこうと思う。

・ゼビウスと細野晴臣

1978年、アルファレコードからデビューしたイエロー・マジック・オーケストラ(YMO)。1stアルバムで、それぞれ[サーカス]のテーマ、[インベーダー]のテーマを収録。

メンバーの細野晴臣氏はアルバム発表後、雑誌の企画で開発者の遠藤雅伸氏と対談。この対談がきっかけとなり、ゲームミュージックのアルバムを制作することとなる。(そのアルバムは細野晴臣プロデュースの元、1984年に同アルファレコードから発売。)

これ以降ゲームミュージックが音楽ソフトとして販売されていく流れを作ることとなる(初週オリコン19位)。

・ファミコンと芸能界

1983年に任天堂から発売されたファミリーコンピュータ(ファミコン)のソフトに関する初期のハードルは低く、当時子供の玩具としても圧倒的な人気もあったために、様々なソフトウェア会社の参入や企画の持ち込みが殺到した。

その中にはタレントやアイドルを主人公や登場人物とする芸能会社やソフトの販売をするレコード会社も含まれ、そこからメディアミックスを図る戦略なども相次ぐこととなる。

・ゲームハードと光学メディアの進化

1994年はゲーム業界における所謂次世代ハード機の販売ラッシュであった。

まずは3月にパナソニックから3DO規格の端末として[3DO REAL]を皮切りに。

11月、セガ・エンタープライゼスから[SEGA SATURN]。

12月。3日にソニー・コンピュータエンタテインメントから[PlayStation(以下PS)]、23日にNECホームエレクトロニクスから[PC-FX]がそれぞれ発売された。

この年の次世代機の特徴として、従来の代表的な対応メディアがROMカセットや磁気ディスク、カード、CD-ROMとバラバラだったのに対して、全てのハードがCD-ROMドライブ一色だったこともある。

そして時代背景の一つとして、

・当時のCDプレイヤーの値段+少々で大容量のゲームが遊べること

・当時のマスメディアの盛り上げ方として、"学生の独り暮らしの家電の一部"的な扱いをしたこと(※)

という時流により、ゲーム機は爆発的に普及していく(この流れはPS2、PS3でも似たような現象が起こる)。

ゲームソフトの規格がCDになったことにより、ゲームの音楽表現がスタジオで収録したものをそのまま流せるようになった。

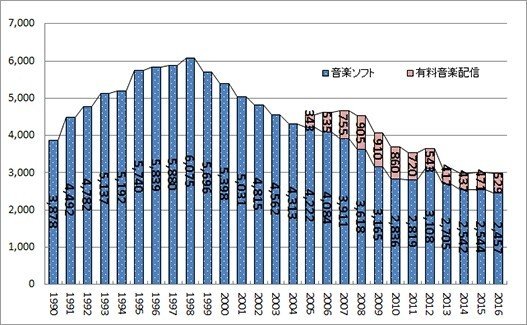

※ちなみに(個人的にだが)上記の流れは1990年代後半から2000年にかけてのCD売上枚数のバブルの一要因であることは無関係では無いと考えている。

グラフ画像は なるほど統計学園 さんよりお借りしました。

なるほど統計学園

https://www.stat.go.jp/naruhodo/index.html

ゲームミュージックの世間一般における影響

・競馬で使用されるファンファーレ(グレート・エクウス・マーチやキング・オブ・ターフが有名)やザ・タイガースへの楽曲提供で知られるすぎやまこういち氏の功績が注視されがちだが、ファンタジー世界=クラシックやオーケストラ、独唱や合唱を伴う交響曲というイメージを植え付けた植松伸夫氏の貢献は高い。(本人自身はプログレッシブ・ロック畑。)

・ 1997年から稼働しているBEMANIシリーズ(beatmania~)からは数多くの作曲家・アーティストが参加し、そしてそこからまた各ジャンルの市場に羽ばたいていくという市場を形成する。

参加メンバーの出自もそれぞれ幅広く、規模の大きいパーティ(ライブ)を企画するなど、音楽コンテンツの動きを見ても独特である。

・2005年にはアイドルマスターシリーズ(THE IDOLM@STER~、アイマス)が稼働。

キャラクターやユニットへの魅力、メディアミックス、コンシューマーやソーシャルゲームを巧みに絡めながら、常にヒットチャートに居続けるコンテンツへと成長。市場の規模も高い。

・2013年から配信開始した台湾のアプリ、DEEMO(雷亞遊戲)にも注目したい。

Cytus(前作)の頃から日本からのアーティストも楽曲提供として参加。ゲームや楽曲と共に提供アーティストも現在その人気は世界レベルとなっている。

…書き出すとキリが無いが、実は上記に挙げたゲームだけでも生活の中で関係者の音楽を自分の知らない内に聴いていることは多い。

一重にゲームミュージックと言っても一枚岩では無く、だからこそその全貌を一言で掴むのは非常に困難であり、そもそもの間違いであると思う。

次回から総括に入ります。

ここまでお目汚しありがとうございました。

サポートしていただけると幸いです。