和田誠展

美術館「えき」KYOTOへ和田誠展を見に行ってきた。出口で三人のご婦人が「あれも和田誠これも和田誠でびっくりした」とおっしゃっていて、私も会話に入り込みたくなった。こういう人がめちゃくちゃ多いんじゃないかと思う。

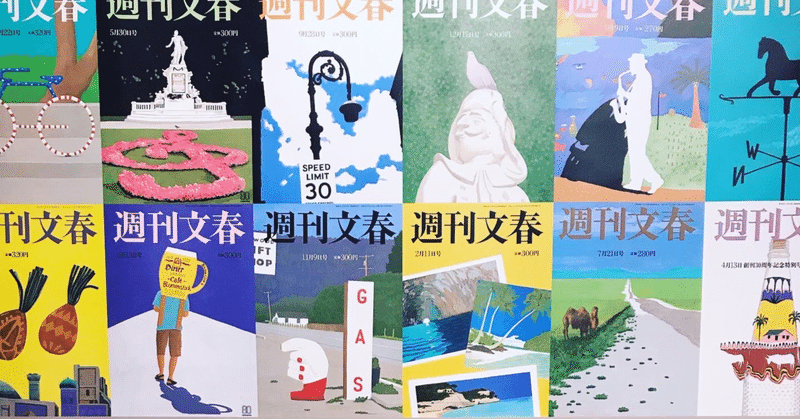

1980年生まれの私なんかは生まれた頃から当たり前に「ある」もので、週刊文春にしろ、ハイライトにしろ、星新一の文庫本にしろ、「同じ人によるデザインだ」とさえ思っていなかった。

43年も生きていると、聞いてもいないのに「あのデザインは和田誠さんでね」と、とても親切に教えてくださるおじさんがいたりして、たぶんそのおじさんは和田誠が好きなんではなくて、和田誠を知らない私みたいな人に蘊蓄を垂れるのが好きなんだったはずで、たいした内容ではなかった気がするんだが、それはハナからこちらが真面目に聞いていなかったからかもしれない。いずれにせよ、和田誠について、したり顔で語られたことのある人は多いんじゃないかと思うし、恥ずかしながら私も今日からそういうおじさんになってしまいそうな気がしている。

和田誠のデザインって、知ってしまえば「ああ、確かにそやな」と思うところがあり、なぜ気づかなかったんやろうか、と思うんですが、これって私の大好きな大滝詠一の作曲した曲にも同じことが言える。主張がないんですよね。だから永く飽きられることなく親しまれてきたんだろうと思う。

小学4年から6年までの国語の先生がユニークな方で、教科書に則さない形で少年小説を読むなどし、うまい人の日記を読んで聞かせたりしたらしい。それで日記を書くのが楽しみになり、その頃の経験が文章を書くのに役立っている、と。

反対に絵を描くのが好きな少年だったけど学校の図画の時間は苦手だった。勉強として絵を描くのが苦痛だったとも書いてあり、これはいろいろと示唆に富むエピソードだと思った。仕事でも趣味でも楽しみのためにやらないと。

最高の展覧会やったので、さっそく絵が描きたくなりむずむずして帰りにダイソーでスケッチブックと筆ペンを買って帰った。影響を受けやすいのは私の長所だと思っている。笑いたければ笑えばいい。楽しみのために生きていくよ。それができないやっかみが君を嘲笑わせるんだね、そう考えれば哀れな人だ。そんなところにいては腐ってしまうから、なるべく離れて生きていこう。志の無い場所からはなるべく距離をとって生きよう。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?