【物語ってなんだろう……】様々な角度から「物語」に向き合ってみる(2012年10月号特集)

物語とは何だ?

物語とは、誰かによって語られたもの、または、そのような設定で書かれたものと言えますが、近世以前の物語は文字通り「物を語る」で、話の中心は「物」です。人物は出てきますし、主人公もいるのですが、人物は人物であって人間ではありません。類型化されたキャラクターに近い匿名性のある存在です。

それゆえ、「桃太郎も浦島太郎も人物としては好きだけど、どんな顔? どんな性格? 趣味は? 嗜好は? そうしたプロフィールはないじゃないか、リアルじゃないじゃないか」という批判が始まります。これが「物語批判」ですね。

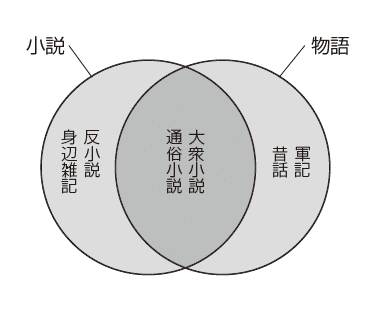

そして、明治18年、坪内逍遥によって『当世書生気質』が書かれ、ありのままに書き写す写実主義が生まれます。これが日本近代文学の始まり。この時点では小説は反物語ですから、「小説≠物語」と言えます。

しかし、いくら人情世態を写し取ったとしても物語性のない小説はおもしろくないですから、評価はされても売れなくなります。そこで小説は写実主義でありつつも、物語性を取り込んでいきます。

このようなストーリー性のある小説は「小説=物語」と言っていいでしょう。

物語構造はみな起承転結

物語はジャンルは多種多様、設定も内容も千差万別ですが、パターンは同じです。一つに集約できます。それは「何が、どうして、どうなった」です。これは、起承転結や序破急とも言い換えられます。

起承転結はご存じですね。漢詩の構成法を応用したものです。序破急は能からきたもの。序は導入部、破は展開部、急は終結部です。

もっともらしく説明しましたが、こうした構成法を知らなくても、思考をうまくまとめようとすると、必然的に三~四の柱ができます。柱が一つでは思考はまとまりませんし、十も二十もあればどれかを統合したくなります。起承転結、序破急、三幕構成、三段論法……みな三~四ですし、日常生活でも論考はだいたいそうですね。

たとえば、「サッカーが見たいな。でも仕事が優先だ。仕方ない、残業だ」とか。これを「サッカーが見たいな。でも仕事が優先だ。仕方ない、サッカーを見ちゃおう」と言えばギャグにはなりますが、論理的ではありませんから話はまとまりません。

始まらない話、終わらない話

物語というのは、「何が、どうして、どうなった」と展開しますが、これを起承転結で書いてみるとします。

起:主人公がいて

承:出来事が起きて

転:どうにか解決して

結:元に戻る

「出来事」というのは「問題」と言い換えてもいいですね。今お読みになっている小説をこの法則にあてはめてみてください。このような大きな流れ(起承転結)があるはずです。

というより、

起:主人公がいて

承:出来事が起きない

これでは話が始まりませんね。事件なり事故なり、あるいは主人公の心を揺さぶる何かが起きているはずです。

また、こんな展開はどうでしょうか。

起:主人公がいて

承:出来事が起きて

転:どうにも問題を解決できず

結:でも問題を放置

こんな構成もNGですね。

主人公が問題を放棄するのはアリですが、作者自身が問題(テーマ)を放置しては終われません。序盤で起きる出来事は「問い」でもありますから、「答え」がなければ尻切れになってしまいます。

だから何なのかが問題

物語では冒頭、または序盤で出来事が起きますが、その出来事がごくごく日常的なことだと、書きやすい半面、おもしろい話にはなりにくいです。やはり、ある程度は「大きな出来事」が必要です……

特集「物語の型(カタ)ログ」

公開全文はこちら!

※本記事は「公募ガイド2012年10月号」の記事を再掲載したものです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?