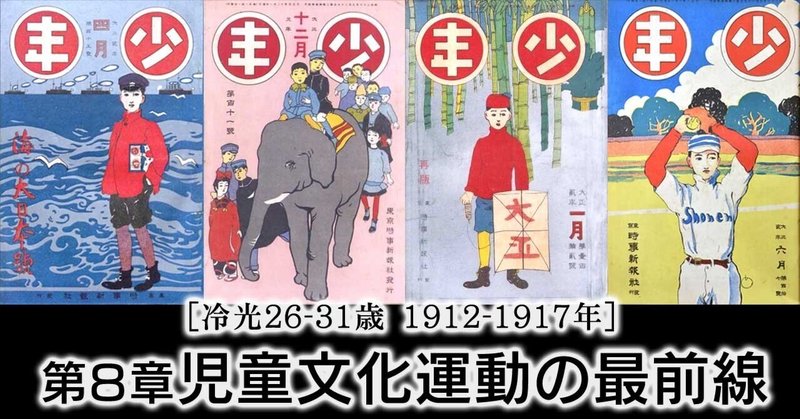

第8章第5節 時事新報の『少年』

人生の苦しい時期を抜け出す道は人それぞれである。トンネルの先に一筋の光が見えて次第に明るくなるような場合があれば、雲間から強い光が差し込むように一気に好転する場合もある。『お伽倶楽部』休刊後の冷光は後者だった。

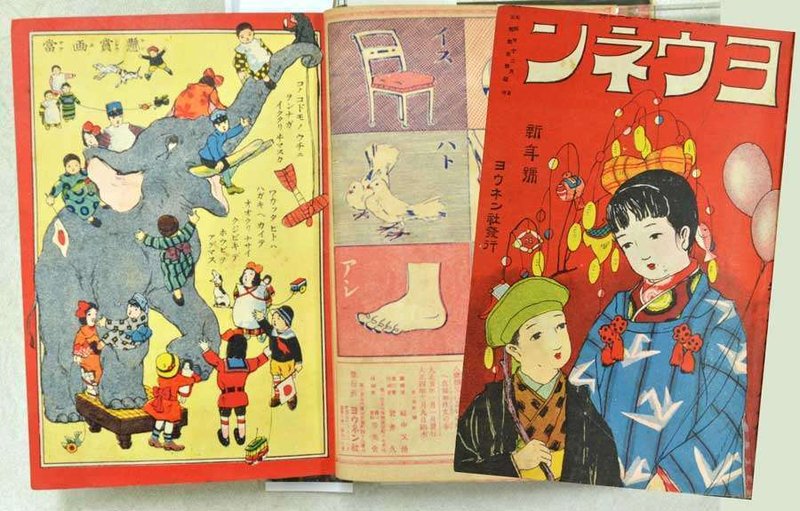

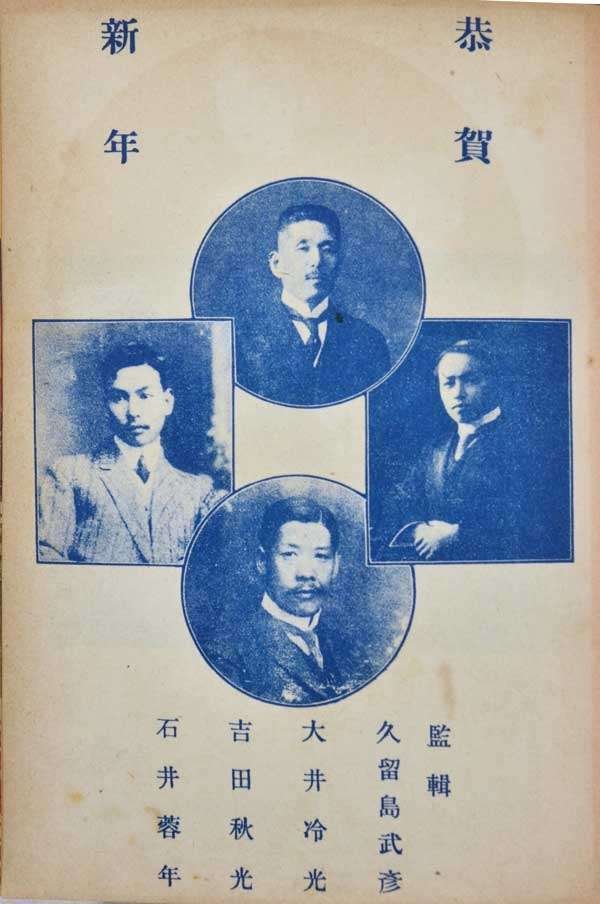

大正元年9月、大井冷光は時事新報社(東京府京橋区南鍋町2-12、福澤捨次郎社長)に入社した。以後、大正10年3月に亡くなるまで約8年半にわたって雑誌『少年』『少女』を編集し、主幹の安倍季雄と同僚の松美佐雄とともに『少年』『少女』の黄金時代を築くことになる。それは大衆児童雑誌の全盛期とも重なる。テレビやラジオのない時代、子どもたちの憧れの対象でもあったスター記者へ一気に上っていくのである。

「日本一」を謳う児童雑誌

『時事新報』と言えば明治・大正期に朝日・毎日・読売・国民とともに五大新聞の一角を占めた日刊紙である。福澤諭吉の指導のもと明治15年3月1日に創刊し、不偏不党・独立自尊を標榜してきた。高級紙を自負し、明治後期から大正時代初めにかけて「日本一の時事新報」を謳った。[1]

時事新報社は明治36年10月、児童雑誌『少年』を創刊した。当然のことながら、明治28年創刊の先行誌、博文館の『少年世界』を意識していたであろう。雑誌社に対する新聞社の自負があるのか、「福沢社長が道楽で出していた雑誌で、株式会社になるまではいくら損をしようが、一切おかまいなしという建前」だったという。本紙と同様に「日本一」の少年雑誌を掲げて、品質優先の編集方針をとった。初期の誌面では8つの特色をPRしている。

『少年』は男女七八歳より十四五歳に至るまでの学齡少年最好の読物なり

『少年』は毎号西洋画大家の意匠執筆に係る石版色摺の精緻巧妙なる口絵を掲ぐ

『少年』は口絵の外精巧なる写眞版、亜鉛版木版より成れる大小無数の絵画を巻中に収む

『少年』は記事にお伽話、小説、実験談、時事解説及び種々の簡単なる科学談あり

『少年』は各種の学問技術界に各々第一流の名誉ある寄書家を有す

『少年』は其特色の一として毎号多趣味なる懸賞作文及び懸賞考物あり

『少年』は体裁製本総て高尚優美なるを以て少年諸君の書斎を飾るに足れり

『少年』は用紙は精良なる舶来紙を選び製版印刷とも都下隨一の技巧者に託せり

『少年』創刊の3年後、明治39年、実業之日本社が『日本少年』を創刊し、主要3誌が競り合う時代を迎える。初代の編集主幹は寺山星川(本名啓介・1867-1910)という人だったが、明治41年10月、安倍季雄に交替した。[2]

久留島を敬う安倍季雄

『少年』を編集する時事新報社少年部は大正元年の夏まで安倍季雄・杉村敏夫・下村京子の3人専任態勢だった。このうち下村が退社したことから、安倍が久留島武彦に相談し、冷光の入社が決まったのである。

久留島と安倍との関係は明治42年頃からとみられる。久留島はまだ博文館の講話部に在籍していたが、ライバル誌の『少年』に3回寄稿している。[3]そして明治44年5月、第2回『少年』愛読者大会にゲスト出演し、安倍と親交を深めていった。その翌月、5年近く勤めた博文館を退社し、博文館と距離を置いてお伽倶楽部の機関誌『お伽倶楽部』を創刊したのは既述した通りである。翌45年4月の第3回『少年』愛読者大会に出演した際には「客員」という名誉称号を得ている。

お伽倶楽部運動を率いる久留島武彦は、機関誌『お伽倶楽部』が明治45年6月に休刊した後、編集主任だった冷光の身の振り方を心配していたであろう。冷光は1年半前、人生をかけて家族ぐるみで上京した。お伽倶楽部運動に引き入れた久留島にしてみると責任すら感じていたとしてもおかしくない。久留島と冷光の両者にとって、『少年』の編集主任はまさに渡りに舟だったのである。

前列左から安倍季雄、久留島武彦(客員)、永島永洲

後列左から大井冷光、岩崎善郎、松美佐雄

『少年』編集主幹の安倍季雄は山形県出身の31歳。冷光より5歳年長である。入社して社会部に配属されたが、その10か月後、前任者の病気で急きょ『少年』編集を命じられた。安倍は、先行誌『少年世界』から学び、『少年』の足りない部分を補うことに前向きだった。愛読者大会の開催、地方への講話行脚など、巌谷小波や久留島の積極的な取り組みに敬意を払っていた。久留島が主宰する回字会にも参加するようになった。[4]

驚異の眼と敬意

冷光は中学時代から『少年世界』の熱烈な愛読者だったが、『少年』にもかねがね関心を寄せていた。明治38年、初めて上京し『少年』を手に取った時の印象を「燦然ハレー彗星の如く」と振り返っている。

一流学者の科学談、新時代少年の気分のあふれたお伽話や小説、洋画大家の表紙や口絵、其頃次第に少年雑誌から放れようとしていた私にも、我『少年』には驚異の眼を見張って迎へずには居れなかった。

明治43年1月に『富山日報』少年欄で雑誌批評をしたときも『少年』を『少年世界』『少年界』よりも高く評価していた。『お伽倶楽部』明治44年1月号でも『少年』を「営業を度外視した都会向けの編集」「独特の編集法は円熟を示している」と記している。

児童雑誌にかける冷光の情熱を、安倍は久留島から聞かされていただろう。『お伽倶楽部』の誌面にも目を通していたはずである。冷光の入社後発行された編集後記に、安倍は大きな期待を寄せている。

雑誌記者としての大井君の手腕は私が申す迄もなく、少年並びに『お伽倶楽部』の愛読者諸君はようよう御存知の事でありますから何事も申し上げませぬ。記者は従来の杉村君の他に今また新に大井君を得た事は、真に鬼に金棒の譬の通り、非常に心強く愉快に感じます。

一方、冷光は同じ号の編集後記に素直な気持ちを綴っている。

▲愛読者諸君、私は今度安倍主幹の好意により『少年』の記者になりました。『少年』は私が従来少年雑誌中尤も敬意を払っていた雑誌であります、今やその少年の編輯に従事する、実に嬉しい! 私はこの嬉しさと且自信ある健康とを持って、大正時代の『少年』の為めに永く忠実に尽したいと思います。右、ご挨拶まで…………

冷光が目指していた児童文学編集者・研究者への道は一気に開けたのである。

誌面を支えた挿絵家たち

『時事新報』本紙の特徴の一つは挿絵だった。絵画部には、渡部審也や北澤楽天、岡田九郎、服部愿夫といった専属の描き手がいた。明治35年に始まった日曜版の時事漫画は特に人気を博した。それは翌年創刊の『少年』にも採り入れられ、「絵話」や「少年漫画」「少年笑話」のページが毎号設けられた。読者欄の投書を丹念に読んでいくと、『少年』が人気を集めていく大きな理由の一つが、挿絵の面白さと美しさにあったとみられる。

北澤楽天(1876-1955)は日本近代漫画の祖とされる人物だ。2019年には彼の生涯を描いた映画「漫画誕生」が制作されている。楽天は明治38年に創刊した漫画『東京パック』の漫画を手掛ける傍らで、『少年』の絵話欄を明治40年5月まで担当した後、時事新報社を一時離れるが、大正2年10月に復帰して『少年』でずっと健筆を振るった。[5]ただ、大正元年時点で36歳になる楽天は『少年』ではわき役と言ってよかった。ほかにも優れた画力を持つ若い画家がいたからである。

楽天より一つ年上の渡部審也(1875-1950)は中央新聞社から時事新報社に移った人で、久留島の人脈だ。洋画家で太平洋画会の中心メンバーの一人でもあった。『少年』16号(明治38年1月)から193号(大正8年8月)まで約15年間の長きにわたって口絵カラーの原画を多数描いた。冷光は明治44年から45年にかけて編集した『お伽倶楽部』で描いてもらっていたから旧知であった。

【右】服部愿夫「狐の学校」『少年』136号(大正4年1月)

服部愿夫も中央新聞社から時事新報社に移った人だ。豊かな発想の描き手として表紙や少年笑話などを担当した。岡田九郎は時事新報社の社員で、なんでも描くタイプだった。代田収一は、高い画力の持ち主で、躍動感の馬を描かせるとピカ一、都新聞に所属しながらも『少年』『少女』の常連挿絵家だった。

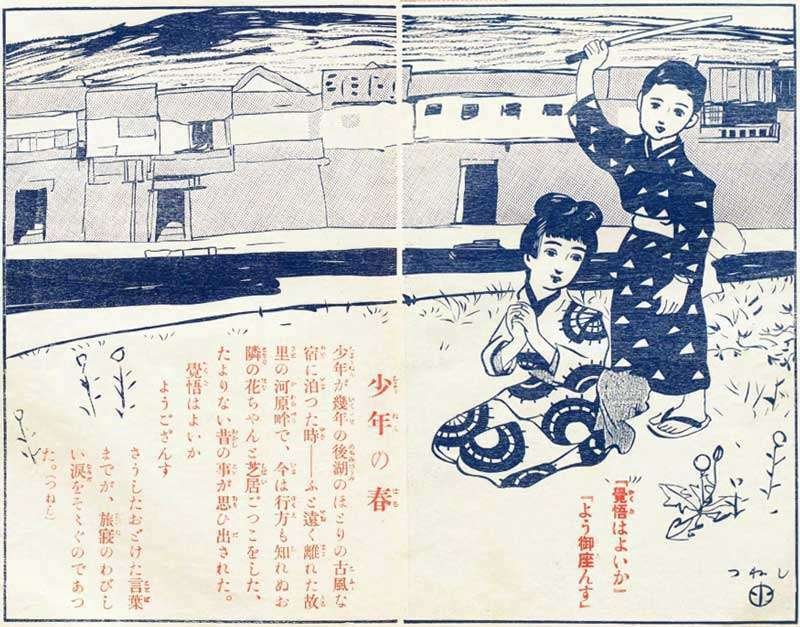

明治から大正にかけて『少年』の挿絵で最も注目されたのは萬代恒志(1891-1914、ばんだいつねし、まんだいつねし)かもしれない。明治42年ごろに岡山から上京し、白馬会の研究生となった。

左から115号(大正2年4月)112号(大正2年1月)117号(大正2年6月)

萬代は竹久夢二の愛弟子だったが、あまり知られていない。素描力は夢二よりも上と回顧している人もいるくらいだ。大正元年10月、フュウザン会第1回展に「女の群」を出品し、フランス大使が買い上げたという。[6]夢二とやや似たタッチの女性の絵は独創的とは言えないし、躍動感に欠けるきらいがある。が、繊細な少年を描いた萬代の作品には秀作が少なくない。大正2年の『少年』115号「海の大日本号」表紙の海国男児や、同117号表紙の野球少年あたりは萬代の到達点としてよい作品であろう。

冷光は大正3年5月、萬代恒志の挿絵で、『現代の少女』という本を富田文陽堂から上梓している。[7]

萬代が亡くなった後、安倍季雄が目をかけたのは藤原律太である。藤原は萬代と同じ岡山出身。もともと少年雑誌に投稿してきた投書家で、投書仲間の投書も集めて『花束』という本を出すほどの行動的なな人物だった。東京美術学校日本画科で学び、在学中の大正3年から『少年』の挿絵を担当するようになる。構成力に非凡なものを感じさせる挿絵画家だが、大正8年春、若くして亡くなった。

このほか、夭折の挿絵家といえば、『少年』ではなく、主に『少女』で挿絵を描いた暮路よのみ(本名下川理一)がいる。岐阜県出身で、萬代と同じフュウザン会に加わり、後に国民新聞に在籍した人だが、詳細は不明である。[8]

『少女』の創刊

『少年』編集部に冷光が入ってまもなく、姉妹誌『少女』の話が浮上した。先行する博文館は明治39年に『少女世界』を、実業之日本も明治41年に『少女の友』を創刊して、少年少女2誌体制をとっていた。『少年』も追隨する必要に迫られていた。

時事新報社は『少年』11月号で『少女』創刊を予告し、人員を増強した。それが冷光より2か月遅れで入社した6歳上の松美佐雄だった。少年文学研究会で共に行動する同志だったが、安倍もまた函館中学校時代に1歳上の松美と面識があった。時事新報の児童雑誌編集部は大正元年秋、安倍・松美・冷光・杉村の4人態勢となって、他誌と対抗できる強力な布陣ができた。

『少年』の編集作業は、文筆家への原稿依頼、挿絵画家の選択、誌面の割り付け、読者からの投書の整理だけにとどまらない。現代の編集者とは違って作家兼務であった。自ら小説やルポなどを書いて『少年』『少女』に掲載した。

冷光とって、『お伽倶楽部』と『少年』は同じ雑誌編集とはいえ、組織に属しての仕事はかなり違っていたであろう。『お伽倶楽部』は久留島武彦の個人商店的な機関誌であったが、『少年』は日本一を謳う高級日刊紙が出す品格のある児童雑誌だった。富山日報社で記者をしていた経験があったとはいえ、時事新報社という大組織で雑誌編集というのも最初は戸惑いがあったことだろう。大正3年1月に友人に宛てて出した書簡によると、午前中は自宅で自分の仕事をして昼食を食べてから30分かけて出社して仕事をしている、という旨が書かれている。

時事新報社のすぐ前に、パウリスタというカフェがあった。午後3時になると、安倍と松美と冷光はよくそのカフェで一息入れた。

『少年』『少女』の誌面を追っていくと、冷光がその力を発揮したみられるのは入社1年後の大正3年正月号あたりからである。

というのも大正元年夏から大正2年にかけて約1年半、冷光は雑誌以外に数多くの仕事を掛け持ちしていた。大正元年10月に自著『乃木将軍逸話』(画・岡田九郎)を上梓した後、同年12月発行の少年文学研究会合同作品集『お伽の森』の編者をつとめた。明けて大正2年には久留島武彦の口演をまとめて『久留島お伽講壇』を編集した。同年4月には郷里富山の日刊紙『北陸タイムス』日曜付録家庭タイムスに短編を数度寄稿、雑誌『トヤマ』に寄稿するお伽噺を執筆した。

冷光は大正元年9月から大正6年9月までの約5年間、『少年』編集主任をつとめ、大正6年10月から松美と交替して『少女』の編集主任を大正10年3月までの3年半つとめた。号数で見ると『少年』は109号から170号まで61冊、『少女』1号から58号までの58冊、計119冊となる。そこには、小説・口語詩・唱歌・脚本といった創作のほか、紀行・ルポ、学術談、教訓話など、さまざまな執筆活動の跡が残っている。

井上江花の上京

郷里富山の師である『高岡新報』主筆の井上江花が上京したのは大正2年4月7日のことである。帝国ホテルで開かれる新聞大会に出席するのが主目的で、夜に冷光宅を訪問したが、冷光はあいにく不在だった。9日夜、冷光の紹介で朝日新聞の松崎天民(1878-1934)とともに銀座で呑んだ。なぜ冷光が松崎と親交があったのかは不明である。翌日の夜には、高輪にある巌谷小波の家に江花を案内した。あくる日には久留島武彦の早蕨幼稚園を一緒に訪ねた。

そしてさらに13日、帝国劇場で『少年』『少女』の愛読者大会である。1週間前から入場券を配ってあり、11時に開場するとたちまち1階から4階までの観客席が子どもでいっぱいになった。演目は、滑稽劇《ボートレース》、お伽講話《鼻なし村》(久留島武彦)、西洋舞踊《エレクトリック・ダンス》だった。お伽講話以外は、帝劇の4月1日~25日の興行の一部で《ボートレース》は井手蕉雨作、《エレクトリック・ダンス》はジョヴァンニ・ヴィットーリオ・ローシー(1867-1940)の指導で、帝劇歌劇部が演じた。この大会で、冷光は舞台に上ったものの講話する場面はなかった。

江花はその夜、冷光とともに江見水陰の家を訪れた。

おそらく江花は、冷光を囲む人の輪の大きさに驚かされたことだろう。郷里富山を離れてわずか2年半、活躍ぶりを目の当たりにしたのだった。

江花はこの年暮れに歳暮にブリを送り、冷光は明治42年立山で巡り合った吉田博の絵を返礼に送ったという。[9]

1年後の大正3年春にも井上江花は上京し、冷光を訪ねている。3月には大正博覧会の取材で、4月には全国記者大会に出席するのが目的だった。その都度、冷光は出迎えて東京を案内した。

信州旅行 3000人を前に口演

『少年』主幹の安倍季雄は編集後記にこう書いている。

「12月号は大井君に任せてあるから心配ない」(大正元年11月13日)

「6月号は大井君の勉強一つでこんなに立派に出来あがりました」(大正2年5月8日)

「大井君は早い、サッサッサッサと仕事を進めて、8日には編輯全部締切り、安倍さん早く編輯だよりを書かないと没書にしますよと警告されて(以下略)」(大正3年3月8日)

安倍は冷光に全幅の信頼を寄せていた。

大正2年6月13日。7月号の編集が終わると、冷光は久留島と松美の3人で、11泊12日の信州口演旅行に出かけた。久留島は客員という立場で全国各地へ口演行脚を続けていた。冷光が遠方の口演に出かけるのは『少年』編集主任になって以来初めてだった。『少女』編集主任の松美は信州で新聞記者をしていた経験があって人脈をもっていた。冷光たちは長野・上田・豊科・松本を巡り、のべ12000人余りの子どもを前に口演を行った。北安曇郡の温明小学校の大講堂1か所に3000人も集まった光景は、壮観を極めたという。

「信飛各地の少年少女」『少年』119号(大正2年8月)

冷光は、この信州旅行をきっかけに久留島・安倍・松美らととも全国各地を行脚することになる。旅行に出ることが多かった久留島はかつて「駅を宿にしている」と評された(第4章第7節を参照)が、冷光もまた久留島と同じような道を歩んだ。翌大正3年にも信州に出かけている。

大正2年の信州飛騨口演

6/13 21:30 上野駅発

6/14 5:00 長野着 8:00後町小学校で尋常4年以下の1000余人にお伽話

6/15 10:00 上田町で上田少女会 20:00上田婦人会

6/16 上田町~田沢~豊科町 豊科町尋常高等小学校で1600-1700人前に講演 夜、歓迎晩餐会

6/17 温明小学校 近隣6校の3000人に講話 ~松本市 市立幼稚園で少女会6/18 松本市 尋常高等小学校 ~17:00名古屋~19:00岐阜市

6/19 岐阜市7:30~11:00金山町~14:30萩原町 萩原小学校 郡教育会主催の講話会でお伽話

6/20 萩原小学校で300人に講話 ~11:00小坂町 ~15:30高山町

6/21 煥章小学校で尋常3年以下600人にお伽話 大野郡教育課主催通俗講話会で講話

6/22 高山均衡を散歩 夜に晩餐会

6/23 高山第三小学校で1000余人の少女にお伽話

6/24 岐阜へ

※「信飛各地の少年少女」『少年』119号(大正2年8月)

演壇に立つのは冷光

『少年』131号(大正2年8月号)

読者をつかんだ奇抜なポンチ号

雑誌『少年』は明治43年4月から大正の初めにかけて、年間通算12冊のうち1月4月7月10月の4冊を倍大号として通常号110頁(10銭)の倍にあたる200頁ほどの特集号(20銭)を出していた。冷光が入ってから特集号の充実は目を見張るものがあった。

大正2年は「新年号」「海の大日本号」「夏期特別号」「十周年記念号」と4つの特集号を出した。「十周年記念号」は『少年』の草創期を振り返るうえで重要な資料となっているほか、「秋を尋ねて」という読者参加企画も注目される。これは、安倍季雄と大井冷光が読者3人とともに車に乗り込んで慶応義塾の図書館・野球部・福沢諭吉墓地・芝公園を訪ねるもので、読者との距離の近さを感じさせ、日比谷の松本楼でアイスクリームを食べる写真が印象的だ。

下の写真が松本楼でアイスクリームを食べる冷光(右)

特集号で特にユニークだったのは、大正3年4月の127号「ポンチ号」と7月の130号「飛行号」であろう。「ポンチ号」は、冷光と安倍が「今までにない面白い雑誌をこしらえよう」と相談して意欲的に編集したという。

ポンチとは、今でいう「漫画」という言葉とほぼ同義である。大正時代初めははまだ「漫画」が一般的でなく、児童雑誌はどこも「ポンチ絵」を誌面に載せていた。「ポンチ絵」自体は明治20年代の児童雑誌から既に載せられていてそれほど新しいことではない。ただ大正2年から3年にかけてブームの状況になっていた。実業之日本は大正2年に『少年ポンチ活動写真』という単行本を出し、博文館は『幼年ポンチ』というシリーズ本を大正3年から手掛けている。『少年』が負けじと作ったのが「ポンチ号」だった。

それは誌面のいたるところに漫画をちりばめた奇想天外なものだった。ページ物のコマ漫画が8つあるほか、本記記事のページをまたぐように、5コマの漫画と28コマの漫画が掲載されている。

挿絵やポンチの作者は、渡部審也・北澤楽天・服部愿夫・代田収一・岡田九郎・吉田秋光・藤原律太・近藤浩という面々である。渡部や北澤、服部、岡田などは時事新報の本紙の描き手。代田は都新聞に、近藤は読売新聞に所属していた。このうち代田は外部に籍を置きながらしばしば重要な連載読み物で挿絵を描いた。疾走する馬の躍動感の表現や、サスペンスものの構成力で力量を発揮した。

奇しくも、このポンチ号に安倍季雄が「萬代恒志が死んだ」という追悼記事を寄せている。萬代が亡くなったのは3月1日、23歳だった。

飛行機と唱歌

児童雑誌の編集者は、子どもの関心をとらえるという意味で、社会の動きや文化の流行に敏感でなければならない。冷光はその点ですぐれた資質を発揮した。ポンチ号に続いて編集した飛行号『少年』130号(大正3年7月)はその典型だった。

空を飛ぶ飛行機は今も昔も子どもにとって夢のあるテーマである。

明治36年にライト兄弟が動力飛行に成功して以来、日本国内でも飛行機への関心が高まり、雑誌『探検世界』などで海外の話題がしばしば取り上げられるようになった。明治43年12月19日には、青山穏田のすぐ近くにある代々木練兵場で、国内初の動力飛行が行われ、その翌44年4月には所沢に国内初の飛行場が開設され、国産飛行機の開発も本格化すると、国内は飛行機ブームとなる。

冷光は明治44年、こうしたブームを見て、雑誌『お伽倶楽部』1巻1号(明治44年6月)の口絵に渡部審也「僕の飛行機」を採用し、「飛んだ飛んだ目醒しき活動を始めた日本の飛行界」という記事を掲載している。さらに6月11日、所沢町の臨時軍用気球研究会を取材し、1巻2号(同8月)にルポ「所沢町飛行せん」を書いた。1巻5号(同11月)に「今期飛行演習と徳川式の大成功」、2巻3号(明治45年2月)には「ライト兄弟の少年時代」という伝記を書くなど、飛行機という最新の話題を追い続けてきた。

大正3年7月の『少年』飛行号もその延長にあった。『お伽倶楽部』のときはほぼ単発企画にとどまっていたが、『少年』では、前号予告で「破天荒」と打つなど、相当の自信のある編集であったらしい。

大正3年は、ライト兄弟の成功から丸10年にあたる。3月から7月まで東京大正博覧会が開かれ、ケーブルカーやエスカレーターと並んで飛行機に注目が集まった。『少年』では3月号と4月号で、大西洋飛行横断の話題、モーリスフアルマン式飛行機などを取り上げ、満を持して「飛行号」の編集となったのである。

飛行号は、表紙や口絵をはじめ誌面の8、9割を飛行機関連の取材記事や学術談話、写真、挿絵で埋めてしまうという大胆な特集号だった。さまざまな種類の飛行機の写真は言うに及ばず、いわゆる飛行将校ら30人もの写真を載せたのは圧巻というか、現代においても資料価値がある。4年前のルポと同じように、5月27日日曜日に所沢の陸軍飛行場、翌週の日曜日に追浜の海軍飛行練習所を相次いで取材して、「所沢へ行こう」「今日は追浜へ」という軽いタッチのルポを仕立てた。そして、得意のライト兄弟の読み物もまとめて掲載した。

飛行号の編集後記「万年筆」に、編集の経緯を冷光は書き留めている。それによると、4月のポンチ号で大慌てになってしまったことを教訓に、「大いに用心して」編集に着手したといい、概ねうまく進んだのだが、締め切り間際はやはり大変だったらしい。

いざ締切らうとなるとヤレ武總の橫斷飛行、ソレ皇太子殿下の飛行台覽、曰く何曰く何とおい次ぎおい次ぎ新事実が出来る。新レコードが伝へられる。これも入れやうあれも入れやうと材料を集める中に予定の頁が超過する、締切期日が遲れる、あわてる傍から「大井君、一体君は何日發行の雜誌を造って居るのだ」などと皮肉られる仕末。たまったものではなかった。さういふ譯な爲めに是非載せなければならぬ特別記事迄次号に廻したのが多い。

編集後記には「何分飛行号は『少年』雑誌界の空前のことであるばかりか、おとなの雑誌にも曽て見ない新計画であって見れば、材料の種類といはず、読物の出来栄えといはず、凡て整はぬとは萬々なることを御諒察を願ひたい」とあり、相当の自信もうかがえる。

果して、翌131号、翌々132号の投書欄には賞賛の感想が多数寄せられた。

大正4年1月に日本飛行研究会という社団法人が雑誌『飛行少年』を創刊する。その誌面は、冷光が編集した『少年』飛行号から影響を受けたことが明らかだ。[10]

冷光の飛行号には、多数の軍人が紹介され、また軍人からの寄稿もある。陸軍と海軍の取材をここまでなし得たのはなぜであろうか。やはり2度の従軍経験のある久留島武彦の人脈か、それとも時事新報の後ろ盾のようなものがあったものか。冷光の人脈はその後さらに広がりを見せる。飛行号に書いた講話「ライト兄弟」を皇族の前で話す機会が来たのである。

学習院の水泳演習

冷光は大正3年7月30日夜、写真部の青柳技師とともに静岡県沼津市に向けて夜汽車で東京を出発した。学習院沼津遊泳場を取材するためである。学習院の水泳演習は2年前から沼津御用邸に隣接する海岸で行われるようになっていた。

なぜ学習院の取材なのか。もしかしたら学習院長乃木希典の関連取材をした経験があったからかもしれない。冷光は2年前に『乃木将軍逸話』を編集していた。ただ今回の取材の目的が、臨海学校だったのか、学習院という学校そのものなのか、それとも皇室だったのかはよく分からない。

取材中に副長の馬場轍(教課授業嘱託・陸軍歩兵中尉)からこんな声をかけられる。

「時に君はお伽講話をされるそうだが、『少年』は学生のよく読んでいる雑誌でもあり、もし差し支えなくば今晩学生のために何ぞ話をしてくれまいか」

その日の晩に初等科の学生に話してほしいと頼まれたのである。冷光は「初等科ならばまずくてもお伽噺くらいは述べられよう」と思っていたのだが、夕方になって馬場中尉は初等科生は疲労が大きいようで就寝させたので中等科下級生に話してもらいたいと変更を言ってきた。

蒸し暑い夜だった。講話会は東寮で8月1日午後6時半から開かれた。3つの部屋を打ち開いた会場に学生たちが正座して待っていた。中等科だけでなく高等科の学生も混じっているようだった。

教官に紹介され、冷光が立ち上がろうとすると「しばらく待って」と制止された。3人の宮様が入って来たのである。宮様も畳に正座した。

事前に聞かされていなかったからか、冷光は相当驚いたらしい。破格の光栄に、額はもう玉の汗である。

「今晩は非常なる蒸し暑さでございます。ついては私が持ってきました一台の飛行機、これに皆様お乗りを願いまして、太平洋をひとっ飛びに北米合衆国まで、夕涼みに参ろうと思います」

演題は得意の「ライト兄弟」だった。

約40分の講話が終わり、学生監と教官らが冷光に感謝の言葉を述べた。馬場中尉が言うには、宮様たちはいずれも飛行機には強い関心があるのだという。冷光は手ごたえを感じていたことだろう。

御前口演と言えば、巌谷小波や久留島武彦が行った記録が残っているが、それは大正5年と大正6年のことであり、宮中で相手は東宮(後の昭和天皇)・高松宮・秩父宮である。[11]冷光の「御前」講話は予期せぬ形で実現し、学習院中等科の学生に交じって少年皇族を相手にしたわけだから、比べて論じるのは適当でないが、それにしても28歳の児童雑誌編集者としては「破格」の経験を積んだのは間違いない。

学習院水泳演習に参加していた宮様

賀陽宮恒憲(かやのみやつねのり・1900/1/27-1976) 香淳皇后の従兄

山階宮芳麿(やましなのみやよしまろ・1900/7/5-1989) 山階鳥類研究所創立者 昭和天皇の従弟

久邇宮朝融(くにのみやあさあきら・1901/2/2-1959) 香淳皇后の兄

久邇宮邦久(くにのみやくにひさ・1902/3/10-1935) 香淳皇后の兄

書簡体の金精峠越え

『少年』『少女』編集部に寄せられる投書は月に約5000通とも言われた。大正3年11月か12月ごろ、『少年』に寄せられた投書のなかにこんな事が書いてあった。

「日本アルプスを探検せられた大井冷光先生、僕もあなたの様に探検好きです」

2年前の秋、日本アルプス探検隊を決行して『少年世界』に書いたルポをまだ記憶にとどめている読者がいるのだ。探検ロマンはいつの時代も少年誌の重要なテーマの一つである。[12]

この投書に触発されたのかどうかは分からないが、しばらく潜めていた「探検心」が冷光の中ににわかに湧きあがった。

大正3年11月20日金曜日。仕事が片付くと冷光は東京地学協会(京橋区西紺屋町19番地)に小林儀一郎(1884-)を訪ね、探検するのにいい行き先はないか尋ねた。「この寒いのに……」。小林は苦い顔で地図を取り出し、金精峠はどうかと提案した。「峠には雪もあろう、鹿や熊にも出遭うだろう」。

その晩、冷光は少年文学研究会の竹貫佳水に会った。竹貫もちょうど前橋の少年少女講話会に出かけるところだといい、前橋まで一緒に行くことになった。翌朝出発して冷光も前橋で講話を行うとその日は沼田町に宿泊して、翌22日から冷光の単独行が始まった。栗生峠を越え一泊、、そしてまだ雪浅い金精峠を越えて湯本に出た。

日本アルプス探検隊と比べるまでもない小旅行にすぎないが、大正4年1月の『少年』136号から「雪を冒して利根の大森林へ」「金精峠探検記」などの表題で3回連載され、誌面を飾った。

片品川上流で馬に乗る挿絵は代田収一

この136号は値上げに合わせて「創刊以来の大改革」を予告していた新年号である。突然探検を思い立ったように書かれてはいるが、実際は改革の目玉にしようとひねり出したのであろう。金精峠探検は、明治42年の黒部谷探検や大日岳探検、明治45年の針ノ木越えと比べれば明らかにスリルに乏しい感のある旅だが、探検記そのものはなかなか凝った書簡体のルポである。旅先から読者や同僚編集者、久留島武彦、吉田博ら知人に宛てた手紙として書き進め、途中に、藩主の苛政を直訴した義民「杉木茂左衛門」の逸話(いわゆる磔茂左衛門)や、足尾・庚申山に伝わる猿の婿入りの昔話「鏡岩 孝子の別れ」を、その土地で聞いた話として収録している。

「金精峠越え」13通の宛先

『少年』愛読者諸君

少年編輯局同人各位

前橋市助役大須賀法学士様

江見水蔭先生

『少年』編輯局凸原ボーイ君

『少年』愛読者諸君

久留島武彦先生

中野工学士様

『少年』編輯局各位

『少年』愛読者諸君

青年画家吉田秋光兄

山岳画家吉田博先生

編輯局同人各位

金精峠越え(大正3年11月)

11月20日 東京地学協会の小林儀一郎幹事に相談し、金盛峠越えを決定。

11月21日 午前6時 竹貫佳水(『中学世界』主筆・前橋出身)とともに上野駅発 午前11時前橋着 前橋中学で講演 正午 前橋臨江閣 午後貴賓館で少年少女大会 午後2時45分前橋発 午後4時渋川町 午後7時岩本村 午後9時沼田町(標高410m)

11月22日 沼田町発 午前10時栗生峠(960m) 午後7時東小川村東翠館(980m)

11月23日 午後2時半金盛峠(2024m) 湯本(奥日光湯元1480m)

冷光は、この金精峠探検記に読者の失望を感じ取って、続く139号からもう一つの探検記を掲載している。「風浪を突いて鰤網を曳く」という2回連載で、冬の相模灘・真鶴岬での漁師体験記である。

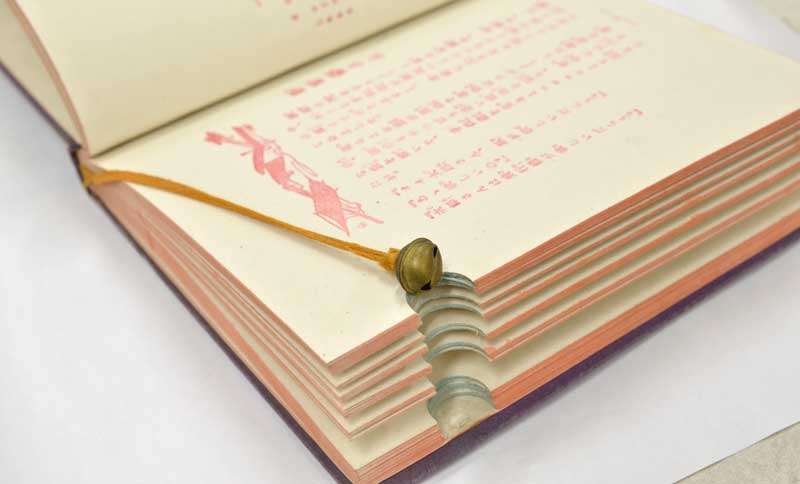

鈴がなる本『お伽幼稚園』

『少年』136号(大正4年1月)には気になる書籍広告が出ている。赤坂区青山北町6丁目37番にあった山陽堂の新刊『少年講演』『お伽幼稚園』の2冊である。いずれも冷光の著作で、挿絵を服部愿夫が担当している。

ポンチ「空兵大將の肖像」は服部愿夫

『少年講演』は、冷光の講演集で史談7編、お伽3編とある。この本は2024年2月現在、日本国内で所蔵が確認される図書館がなく「幻の本」となっている。

一つ前の号に次のような新刊案内が出ている。

本誌編輯主任大井冷光君の『少年講演』といふ著述は愈よ十一月上旬出版されました。小形上製本です、表紙二少年が楽園の噴水を掬んで居る金色燦たる画は服部愿夫君の苦心の作ださうです。巻頭アート刷写真版数葉はそれぞれ諸君に取っても感興多きもので、内容は『幸福の時鐘』を初め、『旅順の第一弾』『林中の角喇叭』『飛行競争』等十編、何れも大井君の講演を其侭写真体に記述したものですから、同君の講演を聞いた人は勿論、未だ一度も聴かざる諸君でお伽講演はどんなものかと想像される諸君に取っても無二の参考書となりましょう。序に代へた久留島本誌客員の登壇十訓なる一篇も少年の演説希望者には又とない金言であります。記者は大正三年に於ける少年の読物の最も意義あり価値あるものとしてこの『少年講演』を愛読者諸君にお奨め致します。発行所は青山北町六丁目山陽堂です。一冊四十銭郵税六銭、頁数は三百頁。

一方、『お伽幼稚園』もかなりの稀少本で、富山県立図書館と小諸図書館の2冊が確認されるのみである。広告ではこうPRされている。「鈴の着たお伽書は欧米でもないさうです」「其奇抜な然もお伽本として実に理想的です」

富山県立図書館の洗足学園富山文庫に所蔵されているその本を手に取ると、鈴が鳴る。ちょっとした仕掛け本だ。冷光が残した25冊の編著作のうち、最も手の込んだ子ども向けの本である。広告では「鈴の着た可愛い本」と割書きがあったが、実際は「鈴が鳴る」になっている。

発行日は大正3年12月25日である。クリスマスであるのは偶然でない。以前にもそうだったように仕組んだに違いない。127ページ、縦17.5センチ横15.5センチの変型判。厚さは17ミリ。定価40銭。小口が赤く着されている。その小口の、上から25ミリの部分に鈴が収まるように半円柱の切り込みがある。直径約10ミリの鈴は黄色い紐栞(長さ143ミリ)の先に付いている。

前書きでは、鈴が鳴る本は「日本の出版界では初めての試み」と自負している。奥付には「実用新案・意匠登録出願中」とある。人々を驚かせるような企画力を存分に発揮した本といってよかろう。

表紙は、やや落ち着いた紫色の紙でくるまれ、中央に木馬遊具に載る王子様といぬはりこを色鮮やかに描いた紙片が貼られている。絵の作者は服部愿夫。前書きには「畏友服部愿夫画伯が其の独得なるペン画を以て、挿絵にコマ絵に非常なる苦心の製作」と書いている。[13]

『お伽幼稚園』の内容は、お伽噺12編と唱歌13編である。お伽噺はいずれも短編で、大正2年に郷里の新聞『北陸タイムス』『高岡新報』に寄稿した数編が所収されている。前書きには「概ね著者の郷里、即ち越中の自然を採り入れてあります、これは著者の創作上の一つの癖で、別に深い意味もなければ、又越中の傳説をかいたものでもありません」と説明している。

注目されるのは、唱歌であろう。前書きにはこう書いている。

「お伽唱歌は試みはじめてからまだ日が浅く、どれも未成品ばかりでありますが、幸ひ、作曲者として有力なる両氏の援助を得たことを感謝します。倉開二六氏は数年来、倫敦で音楽を研究なさる青年詩人であります。又後藤丞之輔氏は東京音楽学校出身の、現に東京市でも有名な京橋の泰明小学校の音楽科を擔任をしておいでになる方であります」(『鈴が鳴るお伽幼稚園』大正3年12月、前書き)

大正2年から3年にかけて、冷光の関心事の一つは唱歌であった。これが大正7年6月に開く少女音楽大会の伏線となる。

雑誌『少年』では、明治39年1月の28号に岩野泡鳴作詞・向南子(北村季晴)作曲の《凱旋門》を数字譜付きで載せるなど早くから創作唱歌を掲載してきたが、明治43年ごろに創作唱歌欄はいったんなくなる。冷光が編集主任になってからは石原和三郎の歌詞を載せるなどしてきた。

自身の作詞による《西瓜》は数字譜付きで載っている。

《西瓜》 大井冷光作詞 後藤丞之輔作曲

ころころころころ 転がる西瓜

こげつく暑さに 汗さえかかず

烏が飛んできて つついたとても

平気で昼寝かのんきな西瓜

ぼこぼこぼこぼこ 叩けよ西瓜

大きいばかりが うまいと言わぬ

白いの取ってきて 恥かくまいぞ

ぼこぼこぼこぼこ 叩けよ西瓜

作曲の後藤丞之輔は、京橋区山下町の泰明尋常小学校の唱歌教師。安倍と同じ山形県出身で、明治41年に東京音楽学校選科唱歌丙組に在籍していた。室崎琴月が上京したのは明治43年、選科に入るのは大正2年であるから、後藤との接点はない。後藤は作曲家としての活動歴はほとんど見当たらず、冷光からの依頼を受けて曲を付けたようだ。泰明小学校は、現在の銀座西5丁目、時事新報社(南鍋町2丁目)は銀座6丁目でほど近い。

一方の倉開二六は、音楽評論の草分けとして著名な太田黒元雄(1893-1979)の筆名であり、当時20歳である。[14]冷光との出会いはよく分かっていないが、『少年』に作詞だけでなく、作詞作曲した唱歌を19編寄稿している。

発行所は山陽堂(東京市赤坂区青山北町6丁目37番地)で、発行者が萬納孫次郎(同じ番地)となっている。『東京書籍商組合史及組合員概歴』(大正元年11月6日発行)によると、山陽堂は明治24年3月5日創業。萬納孫次郎は明治元年10月24日生まれ。大正3年当時は47歳。岡山県出身。青山南町6丁目で創業し明治40年12月に青山北町6丁目37番地に移転した。大正2年10月発行の『文明の食人種』は発行所が山陽堂だが、この山陽堂は神田区猿楽町三丁目一番地で発行者は冨田新太郎である。ただし印刷者は『お伽幼稚園』と同じ横尾民蔵である。山陽堂は2021年現在、山陽堂書店として東京都港区北青山3-5-22にある。

『お伽幼稚園』の収録作品

【唱歌】

旗揚げの歌 久留島武彦作詞 早蕨幼稚園の歌

1 朝の鐘 倉開二六・後藤丞之輔作曲 ※『少年』124号に類作

3 兎の外套 倉開二六作曲 ※『少年』124号(ひかりの署名)

5 更知鳥 後藤丞之輔作曲

7 傘車 倉開二六作曲

9 雛祭(対話唱歌) 後藤丞之輔作曲

11 はなまき

13 日の丸 倉開二六作曲

15 西瓜 後藤丞之輔作曲 初出:『少年』131号

17 お催促

19 スベリッコ 後藤丞之輔作曲

21 表通りと裏通り

24 お正月様(越中の童謡)

【お伽噺】12編

2 兎は一番

4 影取爺さん

6 浮れ小熊

8 ポンポン鳥 初出:『高岡新報』大正3年1月1日

10 燕帽子 初出:『北陸タイムス』大正3年4月13日

12 半日相撲 初出:『北陸タイムス』大正3年5月4日

14 蛸曳き三吉 初出:『少年』131号

16 小猿の鈴

18 ゆづり梯子 初出:『北陸タイムス』大正3年4月27日

20 銀杏鳥

22 小牛の旅

23 [詩的小品]山雀お花

発行部数をめぐり反論

大正3年の『ポンチ号』『飛行号』あたりから雑誌『少年』の人気は高まっていった。それは投書欄にある読者の反響をみるとよく分かる。大正前期の雑誌ブームで投書の増加は他の雑誌でも似たようなものだが、主幹の安倍季雄と編集主任の大井冷光は確かな手ごたえを感じていた。例えば、135号に安倍は「一年の終りに」という編集後記に「大正三年の最終号の編輯を終って、大井君と二人顔を見合わせた時、二人の顔は言ひしれぬ満足と、新しい希望に輝きました」とある。

136号の大正4年正月号から冷光が編集後記を書くことになった。そこで模倣雑誌が出て居る事を「実に愉快」といい、「ちょいとした例が少年雑誌中金色刷り込みの表紙を初めて使ったのは何雑誌でしやう、豊富なる笑話、ポンチを挿入し、冒険小説を某々知名作家を養成し学者名士の権威ある寄稿を掲載し、最新時事問題を記事に写真に迅速に報道しはじめたのは何雑誌でしょう。誇りではないが其率先者は凡て我時事新報社の『少年』であります」と自信に満ちているようである。翌月の編集後記では、「新年号は非常なる売行きです。蓋し従来の記録を破った形です、到頭お正月にもならぬ前から本社品切れになってしまひました」と記している。

この年、『大阪毎日新聞』3月1日付紙面に「少年雑誌の勢力」という記事が出た。大阪・京都・神戸の3都市の児童雑誌の発行部数を表にしたものだった。売れ行きがいいと言っている『少年』の部数が意外に低く、読者からこれはどうしたことかと問い合わせが、編集部に寄せられた。

この記事ではたしかに、『日本少年』が第1位15500部、で、『少年世界』が競り合いながら第2位13000部、3位は大正4年1月に創刊したばかりの『少年倶楽部』4100部で、『少年』は3900で『日本少年』の約25%の部数に甘んじている。

これに対して、冷光は4月の139号の編集後記で次のように説明している。

あの調査は一書店の取扱数から割出した不正確極まるものです。殊に我が『少年』は京阪神の売捌きには書店の手を経ず大阪時事新報社より直接販売する分が大部分なのです。何れにしても同新聞のみといはず軽薄な広告的の言に惑はされぬやうに御注意を願って置きます。

国技館で3万人愛読者大会

雑誌『少年』の勢いの一つのピークは、大正4年4月25日日曜日に開かれた第5回『少年』愛読者大会である。この大会は当初前年11月上旬に予定されていたが、戦争のため延期され、満を持しての開催だった。第2回から第4回まで会場は帝国劇場だったが、第5回だけはより多人数を収容可能な国技館(本所区本所元町)が使われた。明治42年に完成した初代国技館は、別名「大鉄傘」というドーム屋根の西洋風建築物である。収容人数16000人とも20000人とも言われるが、愛読者大会では約30000人が参加したという。

第5回『少年』愛読者大会次第

開会の辞 安倍季雄主幹

軍楽隊演奏

佐藤求巳所沢気球隊付工兵大尉

久留島武彦講話「少年国」

出世桃太郎

居合抜 日比野雷風 「白虎隊」

「少年白虎隊」

横綱梅ケ谷土俵入り

国歌斉唱

『少年』141号(大正4年6月)

時事新報社の威信をかけた催しらしく、来賓は錚々たる顔ぶれだ。社長の福沢桃介(1868-1938)社長ら幹部が整列して迎えたのは伏見宮博信(1905-1970)、華頂宮博忠(1902-1924)、賀陽宮恒憲(1900-1978)の3人の殿下、そして上村彦之丞海軍大将(1849-1916)。[15]計画では川村景明元帥(1850-1926)、福島安正陸軍大将(1852-1919)も予定していたというから凄い。冷光は鎌倉にいた上村大将を2度依頼に出向き、長野に福島大将を訪ねて依頼した、と明かしている。それぞれ出席を快諾していたが、当日、川村と福島は欠席だった。

冷光は、閉会の辞を述べる予定だったが、上村大将の見送りや賀陽宮恒憲の案内で、それはできなかった。

『少年』141号(大正4年6月)

大盛況のうちに第5回愛読者大会は終わり、『少年』の部数も「驚くべき発行増加率」となった、という。しかし冷光は意外と冷静だった。編集後記にこう書いている。

大会は盛んでした、記事や写真で見ららるゝ通りです、最もこの空前の大会に列席の出来なかった地方読者の為めには充分埋め合せのつく計画を立てゝ居りますから、どうか東京の愛読者ばかりが幸福だなどとそんなことはいはないことに願っておきます。

佐伯有頼像の建立計画

冷光は大正4年5月15日、故郷富山に帰った。あの師走の旅立ち以来、5年ぶりの帰省だった。東京での活躍が故郷でも知られるようになっていた。地元紙のコラムにはこうある。

「大井叔父さん」と云へば帝都の凸嬢や茶目坊間にスバラシイ人気のある今売だしの少年文学者だが同クンは久し振りで一昨日帰省した▲同クンは嘗て高岡新報及び富山日報記者として北陸の操觚界では相当に名を知られた人でクンの将来に対しては万人其進展を予期して居た▲果たせる哉帝都は勿論の事全国の少年少女に大井の叔父さんとしての深大な与える如うになってきた、これによってみても如何に我が童話界に於いて重要な人であるかが分明る(中略)童話研究者たる冷光叔父さんは立山開山者たる佐伯有頼の銅像を建立する計画を立てて居る(以下略)

それは社会教育を念頭にした壮大な計画だった。立山開山伝説の主人公、佐伯有頼の銅像を富山市の図書館前に建立しようというのである。事業費総額3000円というから、現代なら約1000万円という試算になろうか。冷光の手元には、銅像の完成見本の写真と、試作した高さ8寸(24センチ)の銅像があった。

銅像の見本を作ったのは、東京美術学校の嘱託教員、畑正吉(1882-1966)である。富山県高岡市の出身で冷光より3歳年上。美術学校を卒業したのちフランス留学、大正元年から母校で教鞭を執っていた。

有頼像の建立計画は、畑と相談して進めたようだ。それによれば、まず富山県内の子供に一人1銭程度の寄付を募り、1000円以上を集める。そこで集まった金の一部をもとに8寸のミニ銅像を作って賛助会員に販売し、資金に充てる。このミニ銅像1体は6円の価値があると試算している。さらに資金集めのために、絵画の販売会を開き、お伽劇も開催する目論見であった。[16]

建立する予定の有頼像は、ふっくらした童の姿をしていて左手に鷹を載せ、右手は霊峰立山の方角を指差している。本体は高さ四尺(約1.2m)。丘に見立てた台座が高さ約2.7mあり、台座の部分には2人の少年がお供のように添えられている。

「出会う人々は昔のままに皆親しく迎えて下さるので、私はうれしいやら懐かしいやら、夢中であちこちかけ廻りました」

5月は12日間の滞在で、郷土史家や教育者、政治家、知事、郡市長、新聞社長らと面会して有頼像建立への賛助を求めた。「何れも口を揃えて『愉快な計画だ、面白い企てだ、その様な少年社会教育上有力な事業は是非とも遂行してもらいたい』と賛成された」といい、次の年の山開きまでには除幕式をしたいと決意を新たにした。[17]

面会した人のなかに、立山村出身の佐伯茂治(1869-1925)がいた。茂治は銅像模型を見て少し子供っぽすぎると言った。記録によれば、有頼は当時十六歳で身長が五尺二寸(約158センチ)、十人張十二束の弓(十人がかりで引くような90センチほどの強い弓)を持っていたという。茂治は童像を改めてほしいと話した。[18]

なかなか穿った説だと思い、冷光は東京へ帰るとすぐ同じ立山村出身で宮内省掌典の佐伯有義(1867-1945)に考証を求めた。神道学者でもあった有義は、童像を改めたほうがいいというのは同感だが、そもそも有頼の記録は時代を下ったものしかない。鎌倉時代の『伊呂波字類抄』が一番古く、『和漢三才図会』『廻國雑記』もあるが、立山に登った有頼の年齢は分からないし、そもそも伝説であり、まだまだ研究の必要があると言った。

冷光はこう考えた。桃太郎が鬼ケ島征伐したときの年齢を詮議することはない。それと同じように有頼の年齢も16歳であろうがなかろうがいいのではないか。越中の男子が13歳になれば立山登山をする風習からすれば有頼が13歳だったとみてもかまわないのではないか。

冷光は有頼を「越中の桃太郎」と位置付けていた。桃太郎の銅像となると、巌谷小波が欧州から帰国した明治30年代中ごろから何度も論議されてきたものだ。銅像建立は冷光独自の発案ではない。巌谷は明治40年5月に『少年世界』13巻6号で「僕の演題 桃太郎の銅像を建てよ」という持論を展開した。翌41年6月には、『世界お伽噺』シリーズ完成を記念して東京座で開かれたお伽祭りでも「桃太郎銅像除幕式」という出し物が行われた。さらに大正2年に竹貫佳水が「立太子式の記念として桃太郎銅像の建設」(『少年世界』19巻6号)を書いている。巌谷小波が『桃太郎主義の教育』(大正4年2月25日発行)を上梓して「遊園地に桃太郎の銅像を建てよ」「国民教育のシンボルとして千古不滅の価値」と主張した。冷光はやはり巌谷の影響を受けていた。[19]

計画推進の決意を固めると、冷光は親しい友人に協力を求め「有頼会」という組織を立ち上げ、大正4年6月、『立山昔話』という16ページの小冊子をに出版した。そこには子ども向けの立山開山の話とともに、有頼会の概要と有頼像模型の口絵写真が掲載されている。

表紙は吉田秋光の絵で、奥付に「編述兼発行人 大井冷光 東京市赤坂区青山北町六丁目三十六番地」となっている。「印刷人 東京市京橋区鈴木町一番地 松地清助」であり、すべて東京であつらえたものである。

富山県立図書館蔵

一、越中の代表的名山たる立山開山者佐伯有頼卿の伝説を一般に普及せしめ、以て児童社会教育上資益あらしめたい目的で有頼会を設立ました。

一、本会の事業としては大正五年初夏迄に富山市中央部に台石共高さ一丈三尺の有頼卿の銅像を建設いたします。

一、有頼会には特別会員と正会員を置きます。

一、特別会員は入会金一円を納め、更に銅像模型(有頼卿の像丈八寸の銅製のもの)の配布と引換へに金五円を納めるさだめです。

一、正会員は入会の際会費二円を全納し、銅像除幕式までに記念品の配布を受けるさだめです。

一、この『立山昔話』は有頼卿銅像建設基金の方へ五銭宛寄附なさる小学児童に限り一部宛配布いたします。

一、会員募集及会員に関する金銭出納上一切の事務は常務委員が直接取扱います若し代理者を立てる場合には常務委員三名の調印ある委任状を携帯致させます。

一、有頼会事務所は富山市県庁前富山館内に置きます。尤も会に用向きのある方は便宜本会常務委員の一人なる市立富山図書館長永井信義に御照会下さい。

一、この『立山昔話』の編述に関しては掌典佐伯有義の助言及校閲を受けました。

有頼会

常務委員 永井信義

同 高田庸将

同 中川滋治

同 大井信勝

永井信義(-1924)は富山図書館長、高田庸将(浩雲1878-1945)は富山物産陳列場、中川滋治は富山県農会に在籍している。永井と高田は元富山日報記者である。中川は県立農学校時代からの友人である。[20]

冷光は6月、7月、8月にも、編集の合間を縫って富山に帰り、各地を行脚して銅像建立への寄付を求めた。

6月19日、富山県西部にある氷見では、氷見お伽会の発足式に出席した。氷見お伽会を開いたのは俳人で有磯吟社を主宰する服部霞峰(-1919)だった。1800人の子供たちを前に、冷光はここで得意の飛行機の話を語った。そして来賓の郡長や町長、視学、議員、教員、新聞記者らに『少年』7月号・絵葉書を渡し、子どもたちには小冊子『立山昔話』を配った。[21]

翌20日は有磯吟社主催のおとぎ俳句会が開かれ、冷光は次の三句を詠んだ。

有頼の草鞋結ぶ時遠雷す

龍宮は針の詮義に明け易き

熊と猿と架橋工事や山躑躅

6月28日の『北陸タイムス』3面には、「有頼会の盛況 大井冷光の講演成功」という記事が出ている。

冷光は編集の合間を縫って

5月15日から24日まで10日間、

6月18日から27日まで11日間(氷見・滑川・上市・富山方面)、

7月12日から25日まで14日間(25か町村43回のべ約8500人)、

8月15日から17日まで3日間

帰省し、精力的に有頼像建立への協力を呼び掛けた。

資金調達のため「お伽画会」も開いたが、そのために協力した画家や作家は以下のとおりである。

吉田博、服部愿夫、巌谷小波、久留島武彦、濱谷白雨、吉田秋光、田村彩天、蔦谷龍岬、岡野栄、渡部審也、玉井敬泉、川崎小虎、在田稠、岡本一平、池田永治、名取春仙、杉浦非水、平福百穂、太田三郎、矢沢弦月

9月5日の時点で、30人余りの応募があり、申し込み締切は10月17日となっている。『富山日報』大正4年9月7日3面によると、お伽画会は冷光の母校富山県立農学校のある福野町でも開催が計画された。五島福野郵便局長や武知農学校長ら有志が奔走したようである。

さらに大正4年12月14日から16日まで3日間、富山市を訪れている。

富山市長をはじめ市内七個の各小学校を歴訪し、私の主唱して居る少年銅像建設費に全市八千の小学児童をして後援寄附をさせることに校長会を以て決議して貰った、そのお礼をいたしました。

有頼像の建立計画は順調に進んだようにも見えるが、大正4年秋以降に新聞記事が次第に少なくなり、除幕式の目標だった大正5年夏前後にそれらしい新聞記事や雑誌記事が見つからない。新聞記事では『北陸タイムス』大正5年2月11日、大正5年2月に開かれた「第一少年議会」の記事で10の討議項目の中に「七、お伽銅像建設に付き政府より補助金を与ふるの件」とあるので、このころまでは、活動が行われていたのであろう。有頼像の建立計画は何らかの理由で立ち消えとなったようだ。

2024年3月までの調査でその理由を突き止めることはできていない。これまで多くの研究者は「冷光が急逝したため」実現できなかったとしているが、

急逝は6年後のことだから理由にはならない。

今後調査が進み、新しい事実が確認できれば、この項は改めることとしたい。

◇

立山連峰を望む呉羽山展望台。立山を指差して佐伯有頼少年像が立っている。大井冷光と畑正吉が作った童像とは違い、高さ約2メートル、すらりとして凛々しさを感じさせる姿だ。この像は2001年、冷光の研究者でもあった郷土史家の廣瀬誠氏(当時79歳)らが呼び掛けて資金を集め、立山開山1300年を記念して建立した。童像ではないものの、冷光の夢は86年後にかなったことになる。原型は楢原北悠氏。

廣瀬氏らの有頼像建立運動の過程で、高さ19センチの銅製の童像が7体、富山県内にあることが確認された。童像の台座の裏に冷光と畑の刻印があり、大正時代に原型として作られたものとみられるという。

なお、有頼像の童像は1936年、富山電気鉄道株式会社第二期線開通記念品としてレプリカが制作されている。

◇

それにしてもこれだけ大掛かりな銅像建立計画を立て、しかも実際に組織までつくって呼び掛け活動を何か月にもわたって続けておきながら、結局断念したのはなぜなのか。事後処理はできたのか。集めてしまった寄付金はどうなったのか。大変心配だ。冷光にとっては大きな挫折になり、故郷への負い目にもなったはずだが、雑誌『少年』『少女』の編集後記などからは今のところうかがい知ることができない。

一方、東京での仕事は一層多忙になりつつあった。

お伽劇「出世桃太郎」

「大井さん、有楽座の石川さんからお電話です」

大正4年の9月上旬、10月号の校了前日、少年少女部の冷光に一本の電話がかかってきた。石川というのは天野雉彦と同郷でお伽劇をはじめた石川木舟である。

「やぁしばらく、どうですこのごろは」

「やぁどうも忙しくってねぇ」

「時に君の『出世桃太郎』だねぇ、あれを十月子供日にかけることを願いたいのだが」

『出世桃太郎』は2年前に、冷光が初めて手掛けたお伽劇だった。桜がキーになる物語とあって、冷光はすこし思案げに答えた。

「それはどうも……しかし季節はどうだろう」

「いや少し直してもらってやります。ところで役割も二三日中に出来るから『少年』にも書いてくださいな」

「承知しました。しかし十月号は今日明日で出来上がってしまうがねぇ」

「それはまた、随分早いねぇ。とにかくいずれゆっくり会いますが、『少年』には書いておいてください」

「承知しました」

『少年』145号(大正4年10月)117ページ、時事解説欄の空きスペースに囲み記事「有楽座のお伽劇に冷光作『出世桃太郎』」が出ていて、石川との電話のやり取りが書かれている。

『出世桃太郎』は、大正3年11月発行の『少年講演』に収録したもので、冷光のお伽劇としては初の作品だった。『少年』の翌月号には粗筋と藤原律太による挿絵が掲載されている。

主人公は美津子と富士松の兄妹。かつては名家だった屋敷の跡に「御殿桜」という名木が立っている。陸軍大尉だった父が亡くなり財産整理した際、切らずを残したものだった。美津子は女中奉公で弟を立派な人に育てよう健気に頑張っているが、そんな気持ちも知らず、富士松は手工芸遊びに余念がない。ある日、暴風で桜は倒れる。富士松は、その桜の材で彫刻を始める。出来上がったのは、桃太郎像だった。

『富山日報』時代に書いた「楓の兄妹」と「小記念事業」を組み合わせたような作品で、自分の家の話を重ね合わせているようである。冷光自身がまさに「出世」しつつあった。

有楽座の子供日は、3日、10日、17日、24日、31日と開かれた。10月24日は冷光の満30歳の誕生日だった。24日の『出世桃太郎』を、少年文学研究会の山内秋生、吉田秋光、長男の輝雄、長女の喜美代が観劇した。その山内が書いた批評が『少年』147号に載っている。この日、舞台が終わると、冷光の家に山内や吉田、清水柳三郎、宿利重一らが集まり、祝杯を挙げた。

その後、冷光は子ども劇の脚本を手掛けるようになる。この年の12月、帝国劇場のクリスマス娯楽会で上演されたお伽劇《猿蟹合戦》は、帝劇の伊坂梅雪がつくった「大体の案」をもとに、冷光が脚本を書いたという。[21]

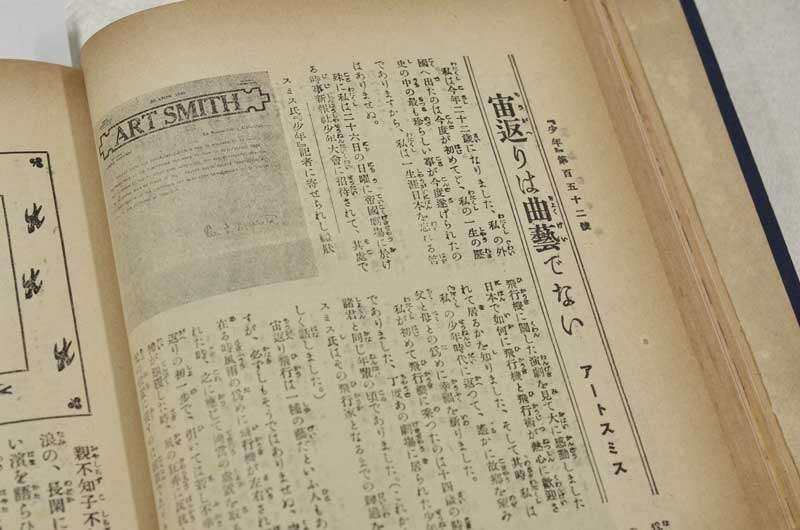

長岡外史とアートスミス

大正5年の正月号も相当の売れ行きだったらしい。おそらく大正4年12月20日前後に店頭に並んだとみられるが、24か25日には売り切れとなる店もあり、年内にはおおかた売れてしまったという。[23]

時事新報社の『少年』『少女』編集部は大正5年早々から多忙を極めていたとみられる。3月25日、26日に愛読者大会を予定していたからである。前年の5月、国技館に前代未聞の3万人を集めて開かれた愛読者大会は一つのピークだったが、1年を置かずに開いた大正5年の愛読者大会もまた大きな話題になった。

場所は再び帝国劇場に戻り、ブームとなっていた「飛行機」をテーマに、2人の重要人物をゲストに招いたのである。一人は元陸軍中将で国民飛行協会会長の長岡外史(1858-1933)57歳、もう一人は曲芸飛行士のアート・スミス(1890-1926)25歳である。スミスは、アジア興行のため3月18日に来日したばかりの話題の人。この後、4月8日の東京を皮切りに7月20日に離日するまで全国15都市で飛行してみせることになる。4月8日の青山練兵場では12万人以上の見物客があったというから熱烈ぶりがうかがえる。

この2人を愛読者大会に招いたことが時事新報社の勢いを示していた。競合している雑誌社、博文館や実業之日本社との差を見せつけたのである。1日目の25日は少女向け、2日目の26日は少年向けに開かれ、演目はほぼ同じだが、長岡とスミスの登場は26日のみである。

第6回『少年』愛読者大会

開会の辞 主幹 安倍季雄

お伽劇『舌切雀』(二幕)帝国劇場専属俳優 伊坂梅雪作

お伽講話『巫山下の幽霊少佐』 客員 久留島武彦

お伽芝居『小飛行家』(一幕二場) 帝国劇場専属俳優 大井冷光作

西洋舞踊タンバリンダンス

閉会の辞 (主任 松美佐雄)(主任 大井冷光)

(『少年』151号『少女』40号、いずれも大正5年4月)

1年余り前の『少年』特集号「飛行号」を編集していたから、冷光には飛行機に関する数々の情報の蓄積がある。そのうえで愛読者大会を盛り上げるための2つの秘策があった。それは唱歌と劇である。

子どもの間にすっかり唱歌が根付いたのを見て、大会前に発行された『少年』4月号に「飛行機」という歌を数字譜付きで掲載した。作詞はもちろん長岡外史、作曲は泰明小学校の後藤丞之輔だ。「愛読者大会に高唱せんとす」と添え書きがある。

一方、劇の方は『小飛行家』という作品をわざわざ書き下ろした。日本アルプスの山中で研究を続ける父の窮地を救うため、飛行服に身を包んだ主人公が、なぜか熊と格闘するドタバタ劇だが、男爵、令嬢、元素、鉱石など子どもをワクワクさせる要素を盛り込んでいる。

大会当日。安倍が開会のあいさつ。続いて長岡とスミスが来場し、伝統的なお伽劇『舌切雀』が演じられた。これが終るとスミスが登壇し久留島武彦の通訳で祝辞を述べた。久留島の講話の後は冷光の現代劇『小飛行家』。幕が降りたかと思うと出演者と会場全体で唱歌「飛行機」を合唱する演出だった。最後に華やかな洋舞があり、冷光の閉会の辞で約2時間半の愛読者大会は終わった。

『少年』第152号(大正5年5月)には、大会の顛末記に加えて、スミスのインタビュー記事「宙返りは曲芸ではない」も掲載されている。スミスは、飛行機に関した演劇を見て「大いに感動」し、日本で飛行機がいかに歓迎されているを知ったという。これは、明治42年にお伽本出版で巌谷小波を驚かせた「サプライズ」を思い起こさせる。深読みするなら、実はスミスの来日情報を冷光が事前に聞いていて、それに合わせるように、飛行機の唱歌や劇を用意したのかもしれない。長岡は日本のスキー発祥とも縁があり、久留島と冷光が大正3年に新潟赤倉にスキーの旅をしていることから推測すると、長岡との人脈の裏にはやはり久留島がいるようにも見える。

インタビューは28日帝国ホテルで

国民飛行協会の歓迎会で取材を受けたようだ

《飛行機》 長岡陸軍中将作詞 後藤丞之輔作曲

一、新日本の国民は

空に思ひを致すべし

空に力を注ぐべし

飛べよ飛べよ飛行機飛べよ

(以下略)四番まである。

『ヨウネン』への寄稿

時事新報社が『少女』を創刊したあと、幼児・児童向けの月刊誌の創刊が相次いだ。

大正3年は1月に『コドモ』(高島平三郎編集顧問)、4月に『子供之友』、11月に『少年倶楽部』。大正4年は1月に『日本幼年』『新少女』、7月に『日本の子供』、月2回の『コドモ新聞』も創刊している。そして大正5年1月に『良友』『ヨウネン』『新幼年』、12月に『少女号』と続く。大正7年月創刊の『赤い鳥』が雑誌ブームの先駆けのように見られがちだが、ブームは大正時代前期にすでに起きていた。

このうち『ヨウネン』という大正5年1月創刊の月刊絵雑誌に、冷光は深くかかわることになる。

幼年向け月刊絵雑誌といえば、博文館の『幼年画報』、実業之日本社の『幼年の友』が先行していた。それを追って大正3年創刊の『子供之友』と大正4年創刊の『日本幼年』が出て、大正5年、ヨウネン社の『ヨウネン』と新幼年社の『新幼年』が参入した形になる。『日本幼年』は倉橋惣三監修、『ヨウネン』は久留島武彦監修を謳うなど、幼年向け絵雑誌は激しい競争の時代を迎えていた。

『ヨウネン』は、あの『お伽倶楽部』以上の希少雑誌である。国会図書館の検索でヒットするのは近代日本文学館と大阪国際児童文学館。札幌市中央図書館の池田コレクション、そして富山県立図書館の冷光文庫ぐらいしかない。

発行者であるヨウネン社は昭和初期にかけて学級文庫シリーズを出版するなど知名度のある出版社だったのだが、この草創期の絵雑誌『ヨウネン』となるとほとんど知られていない。例外は、久留島武彦研究と、稗田菫平氏による冷光研究でわずかに作品名が触れられたぐらいである。[24]

富山県立図書館にある『ヨウネン』は創刊号から4巻12号までで、ただしいくらか欠落がある。創刊号から第6号あたりまで編集者、発行人、印刷所が次々に変わり、なかなか安定した経営になかったようだ。

とはいえ、編集の中心人物は1巻2号から編集人として記されている文学士、石井蓉年(本名直)であることは間違いない。石井は神奈川県出身で、東京帝国大学文科(哲学)明治34年卒。

大正5年5月の1巻5号から久留島武彦が監修となり、自らお伽噺を寄稿するようになった。冷光は1巻6号の「ハシルオウマ」を皮切りに、毎号のようにお伽噺の作品を寄稿している。大正6年1月の2巻1号に年始あいさつとして、久留島武彦・大井冷光・石井蓉年・吉田秋光の写真が掲載されているので、この4人が中心になって編集されたいたとみられる。2巻5号からは奥付に絵を担当した5人ないし4人の名前が記されている。吉田秋光・片山春帆・代田収一・本田庄太郎・在田稠・横山慶二郎・清水吉臣・池田永治・広島晃甫の名がある。片山春帆は主に『少年世界』で挿絵を描いていた人だが、残りはいずれも時事新報社の『少年』『少女』に関係する挿絵画家であり、冷光がこの『ヨウネン』編集に深く関与したことはほぼ間違いなかろう。4年目にあたる大正8年頃からは、石井蓉年と同格の位置づけになっている。

冷光は『ヨウネン』で冷光の署名以外に、「ひかり」「れいくわう」「レイクワウ」「れい子」「なみは」の署名を使った。

ヨウネン社は会社としての歩みがまだ不明の点が多い。大正8年6月から大正9年かけて冷光の単行本5冊を出版している。今後さらに調査が必要である。[25]

2巻5号(大正6年5月)の奥付には、「お伽噺」という肩書で久留島と冷光が同格で表記され、「画伯」は吉田秋光・片山春帆・代田収一・本田庄太郎・在田稠の5人が記されている。本田が抜けて入れ替わりで横山慶二郎、在田が抜けて池田永治または清水吉臣、代田が抜けて広島晃甫、伊原宇三郎、中土茂、津田茂などが挿絵を担当した。

『ヨウネン』の大井冷光作品

「ハシルオウマ」ヒカリ 1巻6号 (大正5年6月1日発行)

「ポチノジマン」ヒカリ 1巻7号 (大正5年7月1日発行)

「うかれきのこ」[上]大井冷光 1巻10号 (大正5年10月1日発行)

「うかれきのこ」[下]大井冷光 1巻11号 (大正5年11月1日発行)

「ほほづきのお家」大井冷光 1巻12号 (大正5年12月1日発行)

「黒い牡丹」冷光 2巻1号 (大正6年1月1日発行)

「小さな母さま」冷光 2巻2号 (大正6年2月1日発行)

「おもちゃの森」冷光 2巻3号 (大正6年3月1日発行)

「おもちゃの森」冷光 2巻4号 (大正6年4月1日発行)

「をかし玉」冷光 2巻5号 (大正6年5月1日発行)

「をかし玉」冷光 2巻6号 (大正6年6月1日発行)

「人魚の舞」 2巻7号 (大正6年7月1日発行)

「人魚の舞」 2巻8号 (大正6年8月1日発行)

「昔、佐伯有頼ト云フ子供ガ」 2巻8号 (大正6年8月1日発行)

「人魚の舞」 2巻9号 (大正6年9月1日発行)

「ラッパの子供」 2巻10号 (大正6年10月1日発行)

「ラッパの子供」 2巻11号 (大正6年11月1日発行)

「学校ゴッコ」なみは 2巻11号 (大正6年12月1日発行)

おとぎばなし「大人星(だいじんぼし)」冷光 3巻1号 (大正7年1月1日発行)

おとぎばなし「大人星(だいじんぼし)」冷光 3巻2号 (大正7年2月1日発行)

「風の神と風の子」大井冷光 3巻2号 (大正7年2月1日発行)

「モリノコウサギ」レイクワウ 3巻3号 (大正7年3月1日発行)

「飛ぶオモチャ」れい子 3巻7号 (大正7年7月1日発行)

「馬と小猿」れいくわう 3巻9号 (大正7年9月1日発行)

「サルトクマ」レイクワウ 3巻10号 (大正7年10月1日発行)

「サルトクマ」レイクワウ 3巻11号 (大正7年11月1日発行)

「朝の鐘」大井冷光歌・大田黒元雄曲[唱歌] 4巻1号 (大正8年1月1日発行)

「おもちゃ爺さん」レイクワウ 4巻1号 (大正8年1月1日発行)

「小屋と羊」冷光 4巻2号 (大正8年2月1日発行)

おとぎばなし「空気銃」れいくわう 4巻3号 (大正8年3月1日発行)

セルビアお伽噺「三郎の夢」冷光 4巻5号 (大正8年5月1日発行)

セルビアお伽噺「三郎の夢」冷光 4巻6号 (大正8年6月1日発行)

セルビアお伽噺「三郎の夢」冷光 4巻7号 (大正8年7月1日発行)

「コロリン爺さん」冷光 4巻8号 (大正8年8月1日発行)

おとぎばなし「お城の大木」冷光 4巻9号 (大正8年9月1日発行)

おとぎばなし「お城の大木」[中]冷光 4巻10号 (大正8年10月1日発行)

おとぎばなし「お城の大木」冷光 4巻11号 (大正8年11月1日発行)

満鮮旅行

大正6年6月、31歳の冷光は初めての海外旅行に出ることになった。行き先は満州と朝鮮、20日間の一人旅。主に鉄道を使い、のべ移動距離は約4500キロという長旅である。

日露戦争後に帝国日本の最前線となった満州と、7年前に日韓併合で植民地となった朝鮮。大陸に移住する日本本土出身者が徐々に増え、観光目的で「鮮満旅行」「満鮮旅行」に出かける人も増えつつあった。冷光はなぜ満鮮旅行を思い立ったのか。

自著には師である久留島武彦の勧めがあったと記している。久留島は実際、明治43年と大正4年に同地を訪問しているので、久留島から助言を受けていたことは間違かろう。朝鮮や満洲の児童教育の現場を視察し、子どもを相手に口話を行うことが主目的であったが、一方でプライベートな目的もあった。

というのは、朝鮮には当時、農学校時代の後輩の島谷直方、[26]北陸探検団で親しかった公務員の五艘三郎、満洲には立山登山で一緒になった画家の富田秀法がいた。友人たちと再会する一方で、日露戦争で旧友が戦死した地を訪ねたいという目的もあった。冷光は渡航の前にわざわざ一戸兵衛(いちのへ・ひょうえ、1855-1931)に話を聞きに行っていた。一戸は旅順口の戦いで歩兵第6旅団長として指揮を執った人物である。

郷里での有頼像の建立を断念せざるを得なかった。その失意から旅を思い立ったというストーリーを推測もできないこともないが、それは今後さらに調査を進める必要がある。

大正6年6月上旬の渡航を決めたのは4月21日のことである。京城近郊の「済生院農場」で農業教育を行っていた後輩の島谷直方から「是非渡鮮せよ」と手紙が来て「社の都合次第」「決める」と冷光は『少年』の編集余話に記している。

旅は8日に東京を出発。下関から連絡船で釜山に渡り、ここから先は鉄路2700キロの旅である。釜山から夜汽車で京城(現在のソウル)に移動する。京城には4日間滞在し、主に島方が案内役を務めた。

移動はほとんど夜汽車である。平壌から安東を経由して満洲に入り、最大都市の奉天の2日間は富田秀法が案内役になっている。

その後、大連・旅順で5日間を過ごす。ここで頼ったのは大連子供館という私立幼稚園を経営していた西村濤蔭(1883-1945)という人物である。久留島の伝手があったのであろう。西村は夏目漱石の弟子で、満洲日々新聞の記者を経て、子供の自主性を尊重する新しい保育に自分の道を見いだしていた。久留島が早蕨幼稚園を創立したのとも似ている。

この大連で意外な再会があった。かつて早蕨幼稚園で保母を務めていた國廣節という女性が、冷光の来訪を新聞で知って宿泊していた盤城ホテルまで訪ねて来たのである。7年ぶりだった。節の夫は國廣知二と言い、明治44年に雑誌『お伽倶楽部』を冷光と一緒に立ち上げた人物。しかし事業は1年余りで頓挫し、それを機に國廣は病気になり3年前に亡くなったということだった。節はその後、満洲に渡り、沙河口幼児運動場(保育園)の主任を務めていた。冷光は翌日、節の園を訪ね、園児たちにお伽話を行ったのだった。

大連滞在5日目、西村が開いたお伽大会で冷光は口演し、最後に子供たちに向かって万歳をすると、お返しの万歳を受けて感慨ひとしおだった。西村と國廣節らの見送りを受けて大連を後にした。

その後、遼陽、長春を経由して6月23日に哈爾賓に着いた。哈爾賓は1泊で帰路につき、再び奉天を経由して、京城に戻った。京城では京城日報主催のお伽大会に招かれ、2回の口演で計2300人の子どもを前に「血染の旗」「鐘が鳴る」を話せて利かせた。釜山に戻ったのは6月27日である。

『哈爾賓まで』(大正8年6月)口絵

久留島武彦を研究している金成妍氏の『越境する文学』(2010年)は、朝鮮児童文学研究の観点から冷光の満鮮旅行にいち早く注目し、分析した研究書である。金氏はあくまでも朝鮮での活動を主に細かく追っているが、付表として満州での行動も分かりやすく表にまとめている。この表を参考にしつつ、冷光の満鮮旅行を以下にまとめておく。[27]

満鮮旅行から帰った冷光は、『少年』『少女』に8月号から翌年1月号にわたって紀行文を書き、多数の写真も載せた。紀行文は主なものだけで7編あり、少年向けと少女向けに話題を振り分けて書いたあたりに苦労が感じられる。児童雑誌としては他誌にない大型の海外ルポになった。冷光はこの7編をまとめて単行本『お伽旅行 哈爾賓まで』を2年後の大正8年6月に玄文社から出すことになる。

冷光のルポは、帝国主義の時代の植民地ルポの域にとどまるものである。支配する側に立った書き方になっていて、現代の感覚では到底首肯できない記述も散見される。が、一方で、穴に落ちた虎の昔話(現代では「うさぎのさいばん」)を書き留めた点などは、いかにも冷光の仕事らしい。

満鮮旅行から帰って3か月、冷光は『少年』編集主任から『少女』編集主任に異動する。あの『少女』音楽大会へとつながっていく。

【編注】

[1]小野秀雄『新聞の歴史』(1961年)にはこうある。明治末期の発行部数は「東京においては「報知」が二十万、「万朝」「やまと」が十五、六万、「朝日」は八、九万と称せられた。「時事」「東京日日」「都」「読売」「中央」これに次いで四、五万、「毎日」「世界」(「二六」の改題)は二、三万の間にあるといわれた。「国民」は従来の関係を利用して郡部に売込みなどして明治末には十五万部に達したという。しかしながら発行部数と新聞の勢力とはおのずから別物にて、東京においては「万朝」「時事」「朝日」の三紙が最も優勢であった。すなわち「万朝」は青年層に、「時事」「朝日」は知識階級に、「国民」は桂の機関にして軍人、官吏の間に侮るべからざる勢力をもっていた。「報知」は発行部数は多いが、東京では下町の家庭に、地方に於ては旧改進党員に愛読せられているだけであった。

[2]「あの頃その頃」『少国民文化』2巻2号(昭和18年)。『少年』の創刊については『少年』121号(大正2年10月)にある「回顧十年」という特集記事が詳しい。

[3]久留島武彦の博文館退社以前の『少年』への寄稿は以下の通り。

明治42年3月 66-68号「慈悲の火打石」

明治42年11月 75号「水滸伝の髯武者」

明治43年9月 85号「指十本」

[4]安倍季雄「回字会の思出」『童話教育』12巻9号 1960年8月。安倍は結局、大正13年9月に時友社(東京市京橋区瀧山町8番地・渡邊政太郎)に版権を譲渡するまで16年間にもわたって『少年』『少女』の編集を指揮することになる。1929年に退社し東京中央放送局の月刊『コドモのテキスト』の編集顧問に就任した。『少年』は『少年』242号(1923年10月)~253号(1924年4月)は月2回刊 261号(1924年12月)からは時友社が発行。266号(1925年5月)が最終号。『少女』130号(1923年10月)~141号(1924年4月)は月2回刊。149号(1924年12月)からは時友社が発行。安倍によると、入社した明治41年あたりが時事新報社の最盛期だったというが、誌面の勢いは大正2年から8年ごろである。

安倍季雄「『少女』誕生の思出」『少女』100号(大正10年4月)「創刊前後」『少女』100号。を参照。「編輯余話」『少年』188号では「時事新報の分身として福沢先生の独立自為主義を宣傳するた為に生まれたのではありますが、雑誌の組織はあくまでも読者本位、民本主義です」と振り返っている。

[5]北澤楽天の『少年』初期寄稿

少年30号「口なし鶴」(絵話し)明治39年3月

少年36号「まつくろ太郎」(絵話し)明治39年9月

少年38号「天長節の飾物」(絵話し)明治39年11月

少年38号 口絵「活動百面相」(着色石板刷)明治39年11月

少年41号「絵葉書取かえし」(絵はなし)明治40年2月

少年45号「臆病猫」(絵話し) 明治40年5月

※46号以降は、60号は飛田周山

[6]萬代恒志については、竹久夢二『砂がき』(1940年10月15日発行)に「その頃僕の画室に集まって一所にモデルを雇って勉強していた人に,恩地(ママ)孝四郎,久本信(男),小島小鳥,田中未知草(恭吉),萬代恒志の諸氏がゐた。(中略)「萬代つねし」はその頃の雜誌に、美しいそしてすばらしくデリケートな「さしゑ」をかいてゐた。」とある。

濱本浩「若き日の夢二」『書窓』3巻6号(1936年)「夢二讃仰の青少年たちが同居」、宇野浩二「文学的散歩」『文藝』9巻1号(1941年))著作集 第2』(1953年)「彼は、夢二の画風をまねたけれど、夢二よりも素描の腕があったので、挿絵で生活をしてゐた」などが参考になる。

※萬代恒志の生涯については、Webサイト「大正ロマンの幻影」(2008年12月9日~2009年3月25日 17回連載)(2024年3月31日確認)を参照されたい。また、森田たまという人が気になる回顧録を残している。

十九の秋から二十歳の夏まで、ほんの半年あまりのこと。私は恋愛と云へるか云へないか、実にふしぎな経験をした。その頃私は少女世界といふ雜誌に少女小説を書いていたが、時々さし絵を描く人に萬代恒志といふ若い画家がゐた。岸田劉生さんなどゝ一しよにヒユーザン会といふ新しい画会をやつてゐた人で、若い女性の間にも竹久夢二についでの人氣があつた。線のほそい、女の子の顔がうしろむきについてゐるやうな奇妙な画を描いたが色彩は美しかつた。十回ばかりもらつた手紙も、すべて詩のやうに美しかつた。少女世界主幹沼田笠峰氏の紹介で知りあひ、その後二度ほど出会ひ、手紙のやりとりだけして、私はその人から離れた。どうして私が離れ去つたか、相手にとつては死ぬまで諒解しがたい謎であつたに違ひない。手紙をもらへば負けずにこちらも情熱的な返事を出したのだから、相手は私も恋愛してゐるとみとめるのが当然だつた。事実私はその人を好きであつた。その人の手紙と作品を好きであつた。ただその人の顔、――その人の顔はきらひだつたのである。」

木村毅『多羅の芽法談』(1956年)にはこうある。「夢二夫人は、びっくり仰天して、同郷の岡山県出身の後輩画家なる萬代恒志に、きてくれという使をよこした。萬代は弟のようにして、その頃はしげしげと夢二のところに出入していた時代である。」

ヒュウザン会は、小山健三『作州からみた明治百年』下巻(津山朝日新聞社・1971年)。「林野の出身で文学少年であったが上京後白馬会の研究生となって洋画界に入り、ヒューザン会の展覧会出品作をフランス大使が買ったというから、大いに期待された一人であろう」

[7]『現代の少女』は奈良女子大学学術情報センターに1冊所蔵されている。274p、19cm、大正3年5月18日発行。序に久留島福子宛の手紙形式。著者は「時事新報社少年少女部 記者 大井冷光」。落丁ありp35-46が脱落。四六判 「沈丁花」「森の尼僧」「薪屋の娘」「嫂おもひ」「寮の芙蓉」「同窓生」「秋よぶ蜩」「押絵の額」「野に帰る少女」「いとこ同士」「少女対話美代子の声」計11編。【口絵・挿絵】萬代恒志

[8]『少年』121号(大正2年10月号)で、安倍季雄は挿絵担当としてこのほか木村光太郎、鈴木良治、岡田九郎、橋本邦助、小杉未醒などの名を挙げている。

[9]「高陵日誌」『江花文集』第5巻の12月6日。

[10]『飛行少年』1巻7号に、日本飛行研究会の「設立趣旨」「定款」「役員名簿」が掲載されている。

[11]巌谷小波 御前口演 大正5年6月25日 昭和天皇 秩父宮 高松宮 『童話の聞かせ方』昭和6年発行

久留島武彦 御前口演 大正6年 東京青山御所で東宮(昭和天皇)、高松宮、秩父宮に御前童話口演。

[12]136号(大正4年1月号)p119。150号(大正5年3月)にも「日本アルプス大探検のような、探検談を満載して下さいませ」という投書が掲載されている。

[13]服部愿夫については、「流行學耳王の卸問屋 服部愿夫君」『働き盛りの男』(やまと新聞・大正14年)を参照。服部は東京麹町出身。「十九歳にして外語のイタリー語科をとび出し、上野で洋画を学んで、しばらくするとまた飛出すといふボヘミアン振り。二十五六になって中央新聞へ入社、以来時事新報を出るまで八年の記者生活」「放送局へは本年七月入局した」とある。明治39年が25歳とすれば、明治14年生まれとなり、冷光の3歳上となる。

[14]太田黒元雄については、中根弘「音楽と文学時代の想ひ出」『音楽世界』2巻11号(1930年)後藤丞之輔は大正2年末か大正3年に《飛だんご》巌谷小波作詞に曲を付けた。

[15]上村はこの時65歳、翌大正5年8月8日に亡くなった。冷光は『少年』第157号(大正5年10月号)に追悼記事を書き、大正2年に芝綱町の邸宅を訪ねた時の逸話を例の漫筆で書き留めている。

[16]『絵画清談』3巻9号(大正4年9月)美術界東西南北「半切と模型で銅像」を参照。『北陸政報』6月20日によると、東京の天賞堂は「私の店で15円で売らせて下さい」と言ったという。このほか『北陸タイムス』大正4年5月17日3面「少年「有頼」の銅像建たん」、※『富山日報』大正4年5月17日3面「立山の開祖少年「有頼」の銅像」を参照。

[17]新聞雑誌などを総合すると、5月の帰省では以下の人の集まりがあった。16日子供デー400余人、17日八人町小学校1600 人、20日県立農学校200人、21日五番町児童談話会400人、22日富山市明話会(東西三番町鍛冶町児童会)300余人、23日弟妹会1900人

[18]佐伯茂治については『趣味大観』(1935年)。奥野真一郎「立山登山設備案に関するうごき―佐伯茂治と大町桂月との関係をとおして―」『富山県立山博物館 研究紀要』21号(2014年)にも詳しい。明治41年に上京し、大正5年に神道立山講社本部を設立した、という。そのころ『立山登山設備案』という冊子を出したが、このなかに大町桂月・田部重治・村井霞山・大井冷光・倉田初太郎の五人が意見を寄稿している。大正4年の有頼銅像建立の動きと立山講社本部設立との関連は興味深いところである。

[19]巌谷小波『小波洋行土産』上巻(1903年5月)「淺草の公園邊に、桃太郎の銅像を立ててみたいものだ」とある。このほか『東京パック』7巻2号(明治44年1月)には「文部大臣が桃太郎銅像建設 児童の義援金」という記事などがある。

[20]日刊紙『北陸政報』は、21日から3回連載で同じ内容を掲載した。高田浩雲は立山町半屋出身。明治37年に上京、前田夕暮や北原白秋を交友(学苑171号1955年)。1909年8月立山登山 『地方文芸史』1910年11月時点で「長詩を以て中央および地方に振へり、富山日報記者。」 回覧雑誌『聚雲』を編集していた。北原白秋・前田夕暮・若山牧水・三木露風・正富汪洋・有本芳水 (明治34年~明治39年で5周年 前田夕暮と友人 上京して小学校教師? 新詩社「脱退事件」1908年の際、白秋がその顛末を書いた浩雲宛の書簡 中央文壇に知己多い。『立山町史 下巻』1984年

『立山昔話』の内容は、立山開山の伝承をもとにした創作童話で、明治42年に出した『越中お伽噺』第二編とほぼ同じである。

[21]服部霞峰 高岡市平米町出身。本名悌吉。元『二六新報』記者。元北隆館編集局員。明治37年故郷に戻る。亡くなったとき50歳というから、このとき46歳か。藤森久夫編『富山県の文学碑』1966年。郵便局長であったという。『近代文学論争事典』(1962年)によると明治23年、岡田和一郎と森鴎外との『緒論』論争で仲裁に立ったとされる。俳句結社「秋声会」に加わり、巌谷小波とも面識があったとみられる。

[22]『少年』第161号(大正6年@月)

[23]『少年』第149号(大正5年2月)

[24]稗田菫平『つむぎ』第43・44・46・48号(1973年)

[24]ヨウネン社は、東京市本郷区森川町10番地。大正5年の創刊号は縦19センチの16ページ、1巻2号が28ページ、1巻7号で36ページとなり、2巻3号で縦23センチに判型を変え、4巻11号から「エウネン」と改題している。『官報』(1917年1月8日)の商業登記によれば、合資会社ヨウネン社は大正5年12月20日、平戸大400円、野口鶴300円、小林彦七300円の計1000円の出資で設立されている。平戸大が無限責任を負っている。さらに『官報』1918年8月27日によれば、総社員の同意により大正7年8月12日に解散となっているが、株式会社に移行したものか。大正13年頃から昭和4年ごろにかけての学級文庫シリーズ36件はアンデルセンに始まり、グリム、イソップ、アラビアンナイトなど世界の童話や赤穂義士物語や曽我物語など日本の歴史物語などを取り扱っていて、看板商品だったようである。

[26]明治40年4月東京外国語学校速成科韓語学科を卒業し、明治41年に平壌にある勧業模範農場に奉職した。その後帰国し、明治45年4月には『草花の作り方』(子文社)を上梓。大正3年4月に再び朝鮮に渡り、朝鮮総督府の済生院の書記のちに訓導兼務となった。済生院は、身寄りのない子供らを保護する施設だが、島谷はソウルの北30キロほどのところにある楊州郡で山野を開墾しながら子供たちに農業教育を施していた。朝鮮総督府の済生院院長(内務部長官兼務)は明治42年に富山県知事の宇佐美勝夫であった。

[27]金成妍『越境する文学』については、いくつかの問題提起をしておかねばならない。一つは孫引きした写真である。こちらは、早蕨幼稚園での口話のシーンであり、満鮮旅行とは関係がない。また2人で写る写真は大連で撮られたものだが、一緒に映る西村濤蔭氏に言及しておいてほしかった。朝鮮とは関係ないので止むなしともいえるが、冷光は西村を「この地におけるお伽の大家」としてしている。もう一つは金氏が@ページで「個人的な旅行」だとみている点である。個人的というのは少し訝しい。帰国前に『少年』167号(大正6年7月)には社告「鮮満各地の『少年』愛読者諸君に」が出ているし、帰国後の『少年』『少女』に掲載された紀行文はその分量をみてもやはり時事新報社が当然、費用面で負担していたとみるのが自然だ。旅行の発案は個人的事由であったかもしれないが、実際は時事新報社があっての旅とみるべきであろう。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?