記事一覧

おことわり 著作権に関する著者の考え

本記事はオリジナルです。先行研究の成果をもとに、おもに登山史に焦点を当てて調査をすすめた成果を公表するものです。研究論文の形式をとってはいませんが、創作性と学術性を有しています。

美術館の一利用者として末梢部分で美術館側の教示を受けたものの、監修とか特別協力とかという関係は一切ないことをあらかじめ申し上げておきます。本ブログはすべてにわたって「すき間を埋める独創的な調査研究」を信条としています。

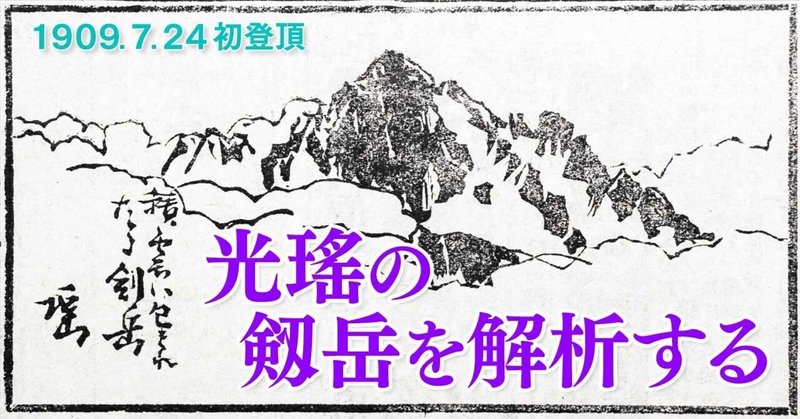

第5章 日程推定と写真分析

光瑤の「日本中央アルプス跋渉」は、『高岡新報』明治43年8月5日から9月11日まで連載された。

文章は計27回約35000字、写真のみを含めると計32日分である。署名は「特派員 石光生」。「特派」であるから高岡新報社が経費のいくらかを負担したのであろう。

この記事には、行動の具体的な日付が記されていない。読み解いていくと、明治43年7月28日か29日ごろに立山温泉を出て針ノ木峠を越えて大町に

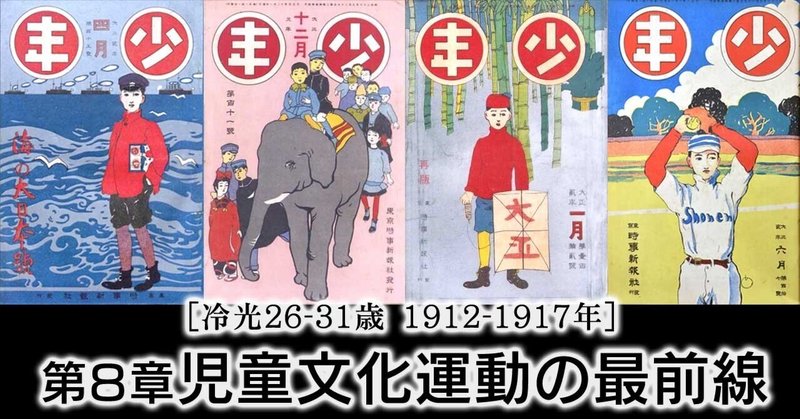

第8章第5節 時事新報の『少年』

人生の苦しい時期を抜け出す道は人それぞれである。トンネルの先に一筋の光が見えて次第に明るくなるような場合があれば、雲間から強い光が差し込むように一気に好転する場合もある。『お伽倶楽部』休刊後の冷光は後者だった。

大正元年9月、大井冷光は時事新報社(東京府京橋区南鍋町2-12、福澤捨次郎社長)に入社した。以後、大正10年3月に亡くなるまで約8年半にわたって雑誌『少年』『少女』を編集し、主幹の安倍季

【資料】大井冷光「追悼・永島永洲」『少年』170号(大正6年)

秋立つ日 冷光むかしから『心、肺は不治の病』といふ、

十七の春、学校通ひのみちで初めて

心臓病が起り卒倒された悲しき思い出、

爾來五十有一歳の秋立つ日まで、

先生はその不治の病と闘はれたのだ。

姓は永島、号は永洲、

身長五尺に足らぬ先生に於て、

永洲の号は皮肉であった、

それも心臓のためだ、不治の病と、

持久戦中の悲しき皮肉であったのだ。

三月、雪もよひの夕、麹町の書斎に、

先生を訪ねて

【追悼】大井冷光―井上江花のルポ5編『高岡新報』1921年

大井冷光の恩師である井上江花は、形式的な文章をことのほか嫌う記者だった。かつて競合紙北陸タイムスの新社屋完成記念紙面に名士たちが祝辞を寄稿したのに、ひとり「我がタイムス観」という文章を寄せたことがあった。冷光の死に直面して、江花は翌日の紙面に短い追悼記事を書いた以外に追悼スタイルの文章は書いていない。その代わりにルポを書いた。「喪に之く旅」「死に暗示有り」「之れ戦死也」「友人を葬る」「紅海を渡る」

もっとみる